Prunkräume der Residenz

Die weltlich-höfische Musik

Wie alle größeren europäischen Höfe unterhielten auch Salzburgs Fürsterzbischöfe eine stattliche Hofmusikkapelle.

Sie war für die geistliche Musik im Dom und die weltlich-höfische Musik in der Residenz gleichermaßen zuständig. Die barocke Stil-Dreiteilung – Musik für Kirche, (fürstliche) Kammer und Theater – galt auch in Salzburg.

Alle gängigen und damals modernen musikalischen Gattungen wurden hier gepflegt: Kirchenmusik, italienische Oper, deutsches Singspiel, Oratorium, Orchester- und Kammermusik.

Dass Mozart zeitlebens in allen musikalischen Gattungen gleichermaßen zuhause ist – und das unterscheidet ihn von anderen Großen der Musikgeschichte, von Bach, von Beethoven, verbindet ihn aber mit Händel –, dankt er diesen Salzburger Verhältnissen.

Musik war allgegenwärtig.

Wie die anderen Künste stand auch sie im Dienst fürstlicher Repräsentation und Unterhaltung.

Sie wurde auf Anordnung von oben komponiert und hatte den Vorgaben und Bedürfnissen des höfischen Festbetriebs zu folgen.

Die Doppelfunktion der Fürsterzbischöfe als geistliche und weltliche Herrscher prägten ihren Stil ebenso wie die Räume und Anlässe, für die sie gedacht war.

Die Herren Kanoniker geben sich im Palast weltlich und in der Kirche wie Prälaten. Der Erzbischof ist beim Gottesdienst wie ein Kardinal gekleidet, am Altar wie ein Patriarch, und er vergnügt sich überall wie ein Fürst.

In den Werken der Salzburger Hofkomponisten spiegeln sich aber auch die tiefgreifenden Veränderungen der musikalischen Sprache, die diese zwischen der Zeit um 1600 und der Säkularisation 1803 durchlaufen hat - einerseits von der Renaissance zum Barock, andererseits vom Barock zur (Vor)klassik.

Musik im Wandel der Zeiten

Von fallenden Äpfeln in der abendländischen Musik

Ein epochaler Wandel um 1600

Die um 1600 von Italien ausgehenden Umwälzungen zogen nicht nur neue kompositorische Formen und Techniken nach sich, sondern führten auch zu einem neuen Verständnis von der Funktion der Musik.

Kaum ein Epochenwechsel bewirkte einen derartig nachhaltigen Wandel in der abendländischen Musik.

Die Schlagworte dieses epochalen Umbruchs lauten: Sologesang mit Begleitung, Generalbass, konzertierender Stil, Textverständlichkeit und Entwicklung einer ausdrucksbetonten Musik.

Generalbass und Monodie (Einzelgesang) bildeten eine der Grundlagen der neuen Gattung „Oper“, in der Wort, Musik, Handlung, Tanz und Bühnenbild in bisher ungekannter Art und Weise miteinander verschmolzen.

Der Übergang von der Renaissance zum Barock brachte ein Zurückdrängen der Vokalpolyphonie (der kunstvollen Mehrstimmigkeit eines Orlando di Lasso oder Palestrina) zugunsten des konzertierenden Stils, der durch das Zusammenwirken, das „Wetteifern“ verschiedener größerer und kleinerer Sänger- oder Instrmentalistengruppen neuartige Kontrastwirkungen zu erzielen wusste.

"Prima pratica bezeichnet die Kompositionsart, welche die Vollkommenheit der Harmonie ["armonia" = die alten Tonsatzregeln] anstrebt, die hier nicht Dienerin, sondern Herrin der Rede ["oratione" = die Sprachbezogenheit der Musik] ist. Seconda pratica benennt dagegen jene Kompositionsart, die sich auf die Vollkommenheit der Melodie konzentriert und die Rede zur Herrin über die Harmonie bestimmt." Claudio Monteverdi, Scherzi musicali (1607)

Das „Stimmengewirr“ der Polyphonie wurde von der Monodie abgelöst. Solostimme und Begleitung wurde getrennt. Dieser solistische Gesang mit akkordischer Instrumentalbegleitung ging mit einer weiteren Neuerung einher, dem Generalbass (Basso continuo, durchgängige Bassstimme und dazu notierte Akkorde, von Akkordinstrumenten, meist dem Cembalo, gespielt). Die begleitete Einzelstimme war dem Sinn- und Affektgehalt der Sprache untergeordnet.

Claudio Monteverdi sprach in diesem Zusammenhang von einer Seconda practica. Sie folgt dem Gesetz des Ausdrucks und war für die Tonkunst ähnlich bahnbrechend wie Isaac Newtons fallender Apfel für die Physik.

Monteverdi gilt übrigens auch als Vorbild für die Akkord-Riffs der Rock-Bands, verweist doch Orfeos Gang von der Unter- in die Oberwelt mit dem revolutionären Loblied auf seine Leier im 4. Akt („Welche Ehre ist deiner würdig, allmächtige Leier“) auf den Walking bass („gehender Bass“) in Jazz und Popmusik.

Was heißt denn galant sein bei den Componisten?

Ein neuer Ton macht die Musik.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann sich Europa geistig und politisch grundlegend umzugestalten.

Der Umbruch von der feudalen in eine bürgerliche Gesellschaft setzte einen umfassenden Veränderungsprozess in Gang, auch in der Kunst.

Das aufstrebende Bürgertum suchte nach einem eigenen künstlerischen Ausdruck. Der Kunstgeschmack änderte sich ebenso wie das Selbstverständnis der Künstler, ihre soziale Stellung und die Darbietungsform ihrer Werke.

Der Schwerpunkt verlagerte sich von den exklusiven höfischen Kreisen zur breiten Öffentlichkeit des bürgerlichen Musiklebens.

Die Kunst löste sich aus dem fremdbestimmten Dienst der höfischen Repräsentation und Selbstdarstellung. Aus untergeordneten Hof-Angestellten wurden freischaffende Künstler.

Nun galt es, Beifall und Anerkennung eines nicht-höfischen, bezahlenden Publikums zu erringen, auf einem zunehmend offenen, freien Kunstmarkt. Der gebildete Musikliebhaber sollte erreicht werden, weniger der gelehrte Musikkenner.

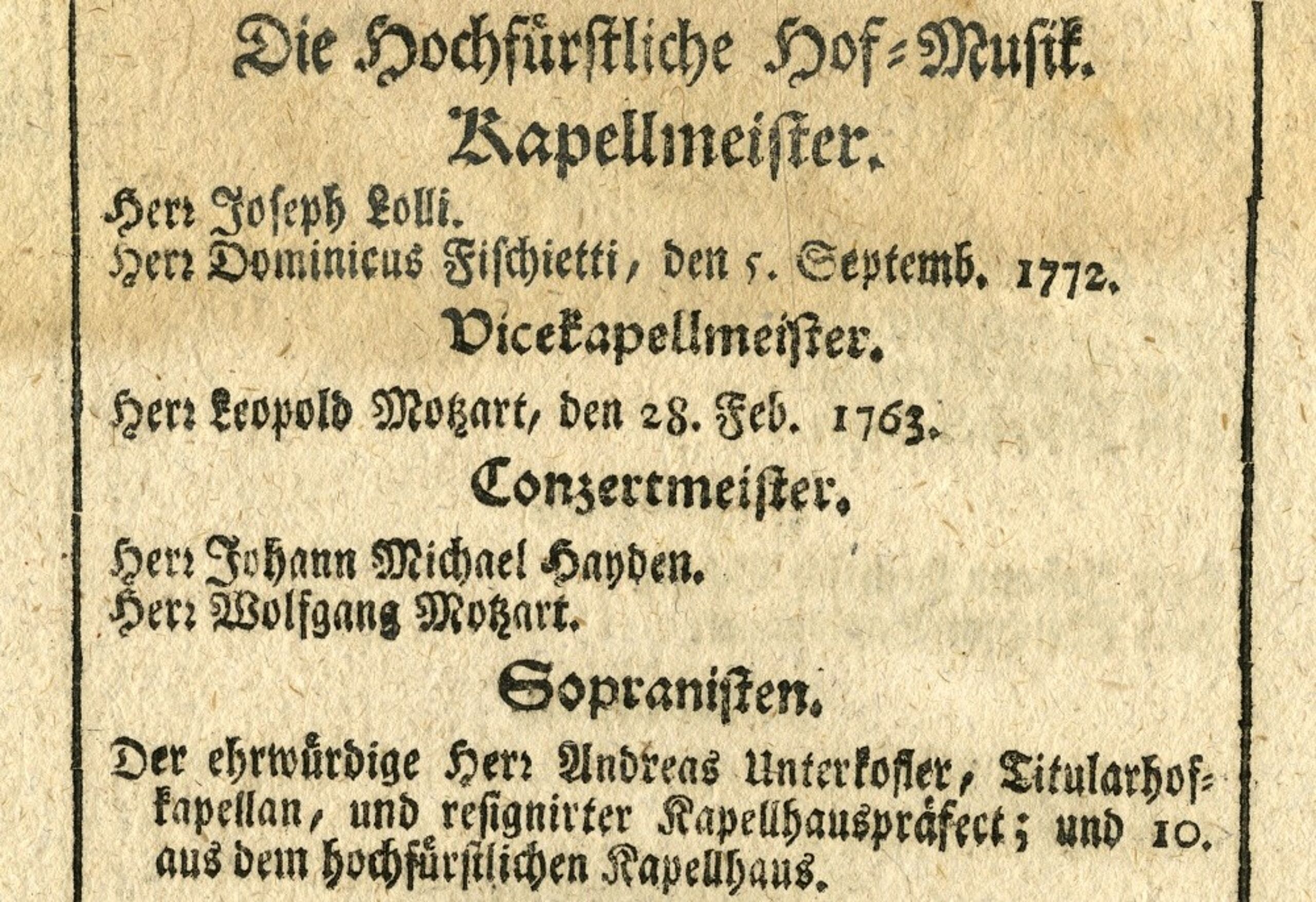

Neue musikalische Gattungen wie Sonate, Konzert, Sinfonie und Streichquartett entstanden und erlangten in ihrer zeittypischen Ausprägung überzeitliche Geltung durch die Repräsentanten der Wiener Klassik - W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven und vor allem Joseph Haydn. Dessen zwei Jahre jüngerer Bruder Michael wirkte als fürsterzbischöflicher Hofmusicus in Salzburg.

Dies alles hatte auch Auswirkungen auf Stil und Charakter der Musik. Die kompliziert-kühnen barocken Konstruktionen konnten die Empfindungen und Entwicklungen der neuen Zeit nicht mehr angemessen wiedergeben.

Der empfindsam-galante Stil setzte auf Einfachheit, Klarheit und Natürlichkeit. Gefühlsbetont, eingängig und anmutig-leicht sollte die Musik sein, für den Hörer verständlich und emotional nachvollziehbar.

Die im Barock begonnene Abkehr von der Polyphonie* führte hin zu einer vereinfachten Melodieführung, mit einer führenden Stimme und untergeordneten harmonisch gesetzten Begleitstimmen (homophone Satztechnik).

Der alte strenge Instrumentalstil, aus dem Geist der Fuge erwachsen, löste sich auf. Dramatik, dynamische Effekte und Ausdruck brachte einen neuen sinfonischen Ton hervor.

Der stilistische Wandel ging von Italien aus und wurde maßgeblich in den Musikzentren nördlich der Alpen, in Wien, Mannheim, Berlin, Paris und London, weiterentwickelt.

Typisch für die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts war ein stilistisches Ineinandergreifen von "galant" und "gelehrt". Die kontrapunktisch-strenge Kompositionstechnik des Barock und die moderne Schreibweise sind in Werken dieser Zeit auf oft überraschende Weise miteinander vermischt.

* Alle Stimmen sind selbstständig und gleichberechtigt.

Die Musik im Dienste von Herrscher und Gott

Herrschaft der Zeichen, Zeichen der Herrschaft

(Selbst)inszenierung als Teil des politischen Programms

Ein kennzeichnender Zug des absolutistischen Zeitalters war die öffentliche Herrschaftsinszenierung.

Auch der fürsterzbischöfliche Hof zu Salzburg entfaltete ein glanzvolles Hofleben und praktizierte die gängigen zeremoniellen Strategien dieser Epoche.

Als hochrangiger Reichsfürst musste sich der Fürsterzbischof von Salzburg im Verband der Höfe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation dementsprechend positionieren und seinen Hof angemessen (re)präsentieren.

Im Dienste dieser repraesentatio majestatis stand auch die Kunst.

Architektur und Malerei, dekorativ ausgestaltete Räume, kostbare Textilien oder prachtvolles Tafelgeschirr waren weit mehr als schmückendes Beiwerk, hatten neben ihrem künstlerischen Wert vor allem eine Funktion: die Bedeutung des Herrschers in Szene zu setzen und der fürstlichen Reputation sichtbaren Ausdruck zu verleihen.

Einen weiteren unabdingbaren Bestandteil des höfischen Repräsentationssystems stellte die Musik dar.

Musik weckte ihn [den Fürsten], Musik begleitete ihn zur Tafel, Musik beflügelte seine Andacht in der Kirche; Musik wiegte ihn in balsamischen Schlummer.

Großes Theater!

Glanzvolle Feste haben in Salzburg eine lange Tradition.

Fürst und Fest bedingten einander.

Feste waren ein wesentlicher Faktor des höfischen Alltags und bestanden aus standardisierten Ritualen und Abläufen.

Sie dienten nicht nur dem (Privat)Vergnügen und der Unterhaltung, sondern waren auch Staatsakt - res publica –, ein Instrument des Regierens und ein Medium der fürstlichen Selbstdarstellung.

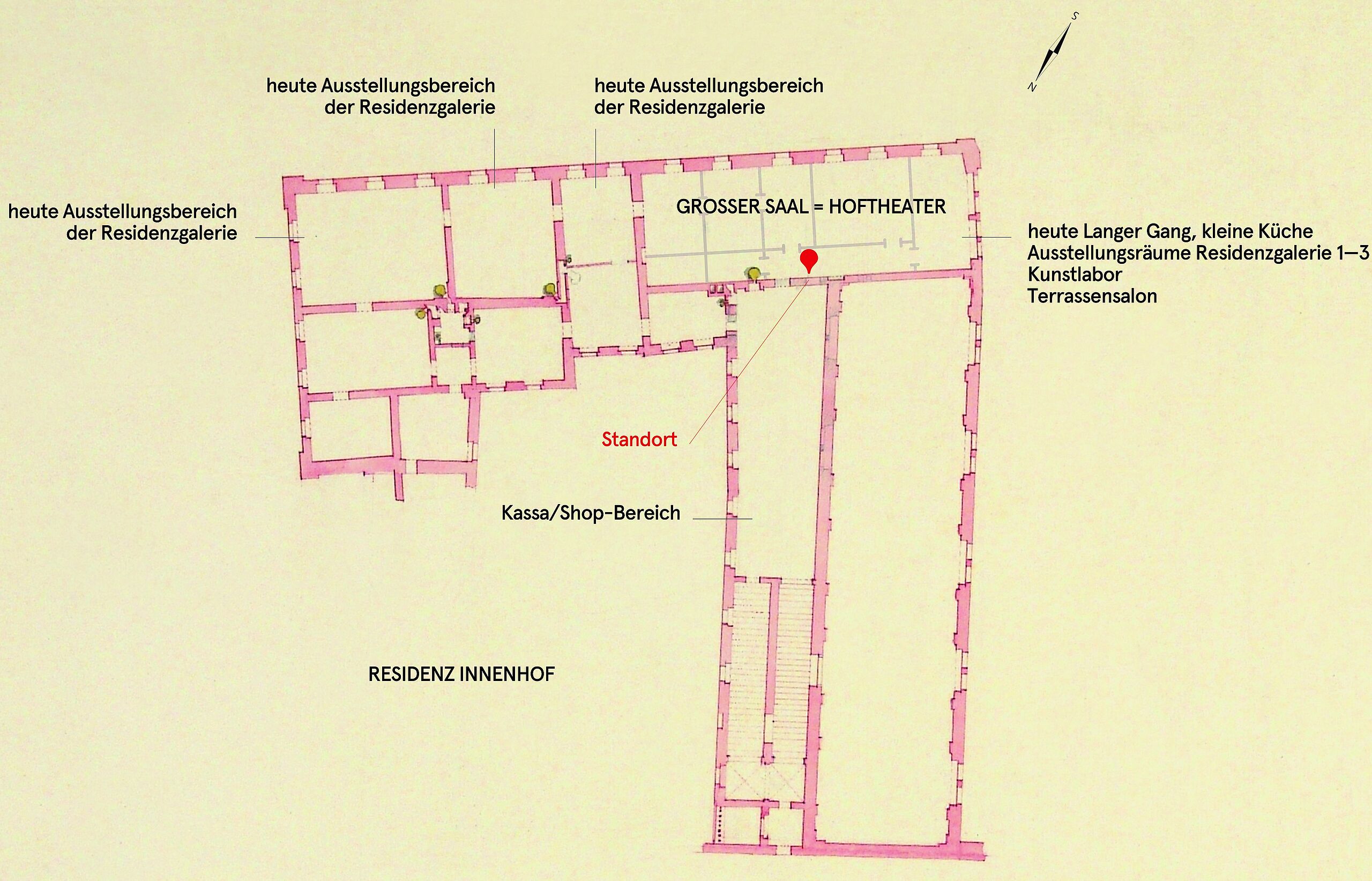

Theater-und Opernaufführungen, opulente Bankette mit Tafelmusik, kunstvolle Feuerwerke, Festbeleuchtungen und Triumphbögen, Umzüge, Tierhatzen, Turniere und lebende Bilder sowie „festlicher Lärm“ mit Glockengeläute, Gewehrsalven, Kanonenschüssen, Pauken und Trompeten reihten sich da in dichter Abfolge aneinander.

Einer der wichtigsten Anlässe für ein höfisches Fest war - neben zeremoniellen Ereignissen wie der Inthronisation oder dem Geburts- und Namenstag des Fürsten - der Besuch erlauchter Persönlichkeiten.

Gegenseitige Besuche dienten vor allem der Festigung politischer Beziehungen und der Demonstration von Macht und Reichtum. Je erlesener die Gäste, je glanzvoller das Fest, desto höher die eigene Bedeutung.

Ein Auszug aus der Liste der hochrangigen Gäste, die die Fürsterzbischöfe in ihrer Residenz u.a. willkommen hießen (v.l.n.r.):

- Erzherzog Leopold V. (1586-1632), der im April 1616 mit 110 Pferden und 150 Begleit-Personen in Salzburg einzog

- Kaiser Ferdinand II. (1578-1637)

- Henriette Adelaide von Savoyen (1636-1676), Gemahlin des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern

- Maximilian Franz, Erzherzog von Österreich (1756-1802), für den W. A. Mozart „Il re pastore“ KV 208 schrieb

- Erzherzog Maximilian III. von Österreich (1588-1618)

- Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern (1636-1679)

- Kaiser Leopold I. (1640-1705, im Theaterkostüm)

- Kaiser Karl VII. (1742-1745)

Mit Pauken und Trompeten

Die Hoftrompeter als Status- und Herrschaftssymbol des Fürsten

Die Hoftrompeter waren die musikalische Leibgarde des Fürsterzbischofs und verliehen ihm ein glanzvolles Auftreten. Sie begleiteten ihn bei allen öffentlichen Auftritten und bei den Festgottesdiensten im Dom.

In kleiner Besetzung hatten sie täglich den „Morgensegen“ sowie vom Trompetergang über der Pforte zur Residenz zur Tafel zu blasen. Die Wachablöse morgens und abends erfolgte zum Geschmetter von neun Trompeten, „dass darob die Stadt erzitterte“.

An Festtagen spielten sie in voller Besetzung vor der fürstlichen Tafel im Hof der Residenz Aufzüge nach mündlich überlieferten Melodien. Auch wenn der Fürsterzbischof alleine speiste, musste ein Trompeter das Auftaktsignal geben.

Bis in das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts waren durchgängig mindestens zehn Trompeter und zwei Pauker bei Hofe angestellt.

Es wird kein Trompeter noch Paucker in die Hochfürstl. Dienste genommen, der nicht eine gute Violin spielet: wie sie denn bey starken Musiken bey Hofe alle erscheinen, und die zweyte Violin oder Viola mit spielen müssen; wo sie nämlich von dem, der die wöchentliche Direction hat, hinbeordert werden.

Damals, als die Zahl von 12 Trompetern und 2 Paukern vollzählig gewesen, waren ihre Dienst Verrichtungen in folgender Ordnung eingetheilt. Zwey musten täglich bey Hofe den Morgensegen blasen, so wie auch unter der Hof Tafel, zu welcher ein Trompeter mit dem Porçel das Zeichen geben musste, Stücke, und Aufzüge (blasen), folglich waren täglich 3 im Dienste, welche dann von 8 zu 8 Tägen gewechselt wurden ... An den sogenannten Festi pallii Tägen mussten alle Trompeter und die 2 Pauker in 2 Chören vertheilt, verschiedene Aufzüge im Residenzhofe vor der Tafel blasen … Diese Trompeter erhielten alle 3 Jahre eine Uniform vom schwarzen Tuche mit Sammetborden, so wie auch carmesin rothe Westen mit breiten goldenen Borden, ferner die VerzierungsQuasten zu den Trompeten, und gold bordirte Hüte. (Neue) Trompeten bekammen sie alle 6 Jahre, bey feyerlichen Begebenheiten aber wurden ihnen die silbernen Trompeten aus der Silberkammer verabfolgt.

(aus der Dienstordnung des zuständigen Oberststallmeisters, Leopold Graf Kuenburg, 15. September 1803)

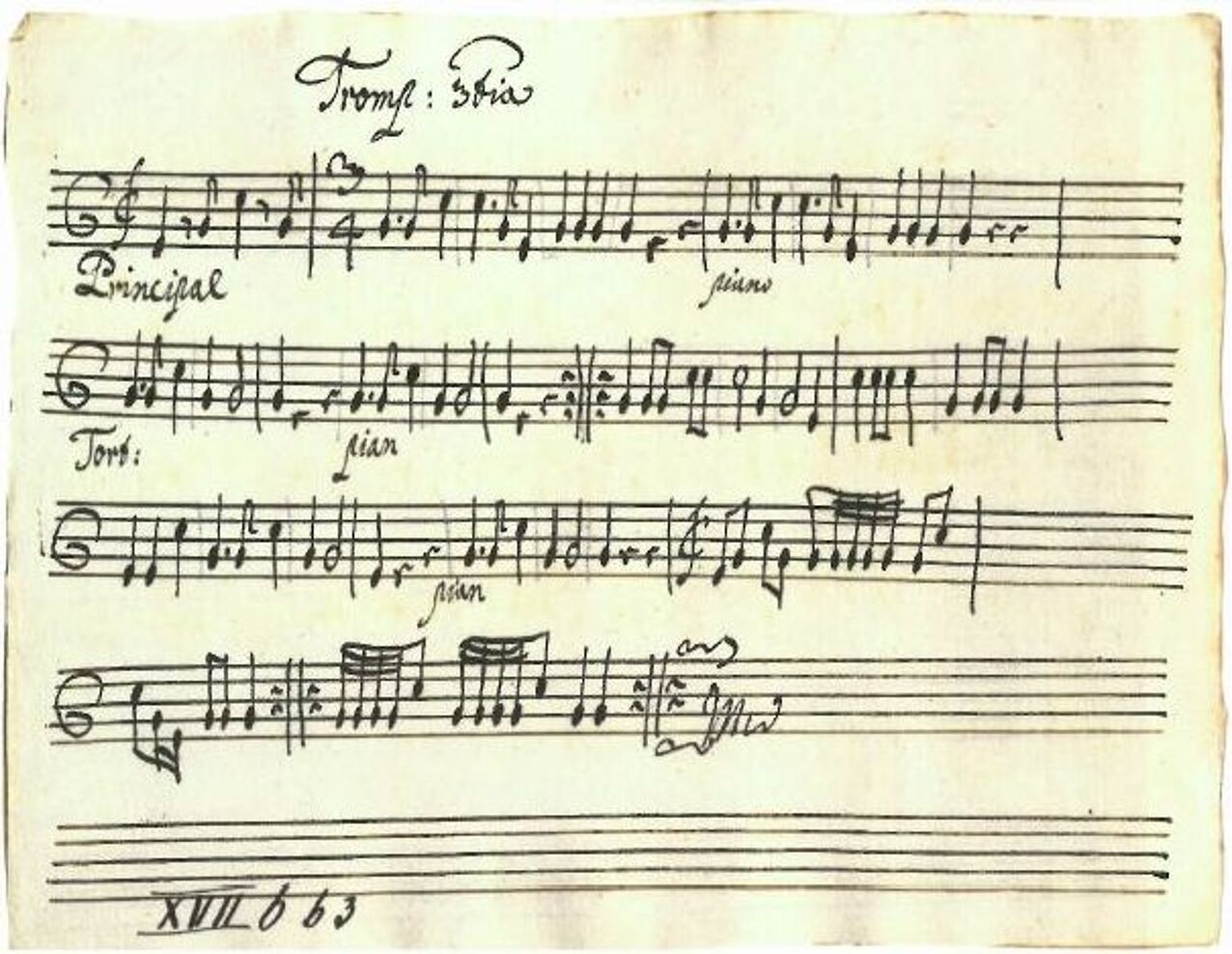

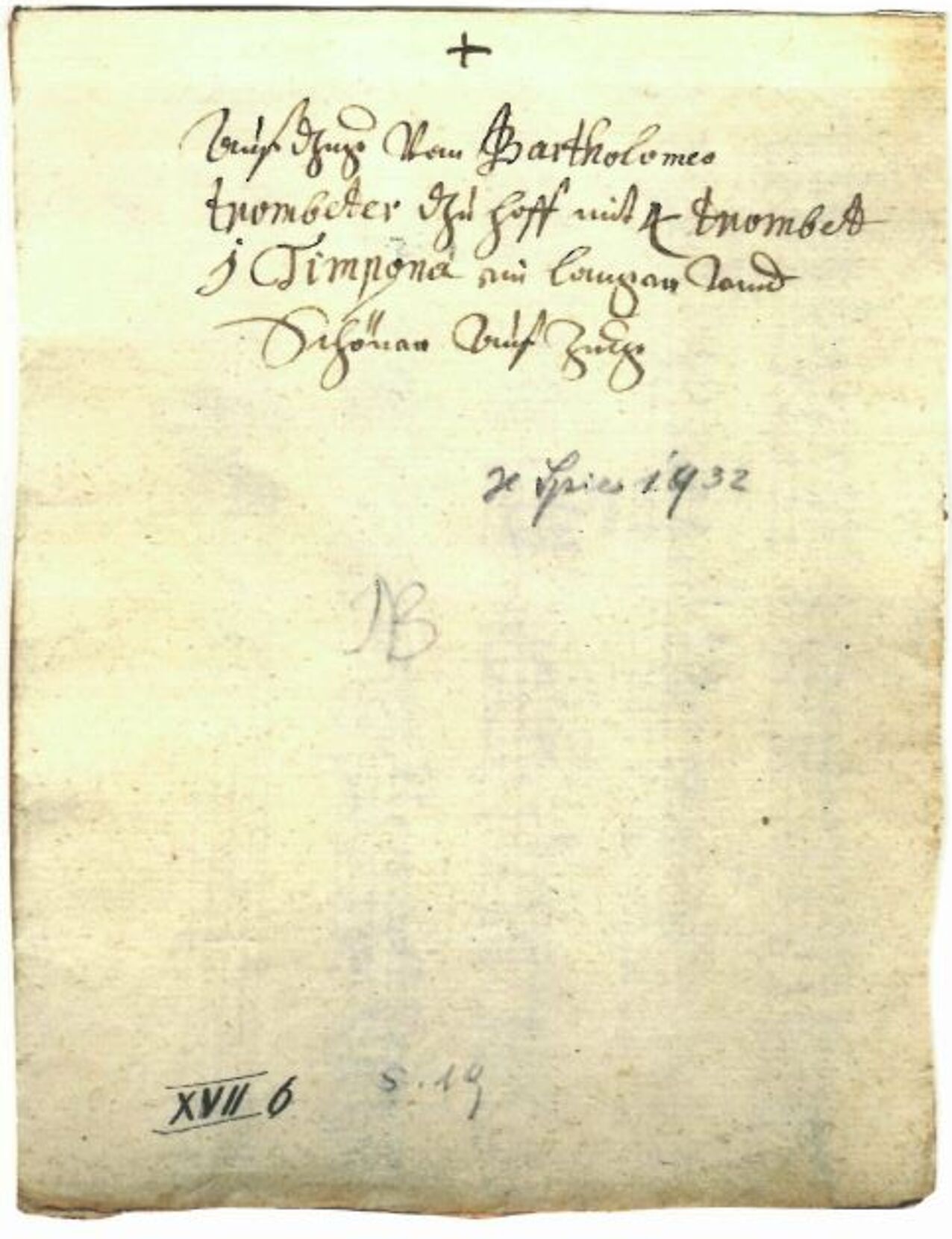

Traditionell wurden die Aufzüge ohne Noten nach tradierten Regeln improvisiert und nur gelegentlich aufgezeichnet.

Die im Musikarchiv der Abtei Nonnberg und in der Musiksammlung des Salzburg Museum überlieferten Aufzüge und Duette dokumentieren das hohe Niveau der Salzburger Hoftrompeter, die berühmt waren für ihr Spiel in hoher Lage (Clarinlage).