Dom zu Salzburg

Die geistliche Musik des 17. und 18. Jahrhunderts im Dom in seiner Funktion als Bischofskirche.

Der Salzburger Dom war das geistlich-liturgische Zentrum* und als „irdischer Festsaal Gottes“ neben der Residenz wichtigster Wirkungs- und Repräsentationsbereich des Fürsterzbischofs.

Die Hofkapelle war somit nicht nur für das höfische Musikleben verantwortlich, sondern auch für die Dom-Musik, der ein zentraler Stellenwert zukam.

Die Hofkomponisten vertonten liturgische Texte für Messe und Vesper, schrieben Musik zu Andachten (Litaneien) und marianische Gesänge, zudem glanzvolle Instrumentalmusik für den Ein- und Auszug des Fürsterzbischofs sowie Kirchensonaten, die zwischen Lesung und Evangelium erklangen.

Wie ein Werk zu besetzen sei war auch hier eine Frage des Zeremoniells. Die Art der musikalischen Gestaltung richtete sich dabei vor allem nach dem Rang des Gottesdienstes und desjenigen, der die Messe zelebrierte.

* Der Fürsterzbischof von Salzburg stand einer Kirchenprovinz vor, war Metropolit, der Dom damit eine Metropolitankirche.

An der Hoforgel am südöstlichen Kuppelpfeiler versahen u.a. die Hof-und Domorganisten Carl van der Houven (1609-1661), Georg Muffat (1678-1690), Johann Ernst Eberlin (1729-1749), Anton Cajetan Adlgasser (1750-1777), W. A. Mozart (1779-1781) und Michael Haydn (1782-1806) ihren Dienst.

Die Musizierpraxis prägte aber nicht zuletzt die bauliche Beschaffenheit des neuen, frühbarocken Doms mit seinen vier Musik-Emporen im Altarraum.

Damit war er idealer Austragungsort der klangprächtigen Mehrchörigkeit der venezianischen Schule. Diese fand um die Wende ins 16. Jahrhundert ihren Weg von Italien über die Alpen und erklang - wie überall im katholischen Reichsgebiet - zu hochfestlichen kirchlichen Anlässen.

Die raumumspannende Dynamik der mehrchörigen Musik, das Wechselspiel der im Raum verteilten Musiker und Sänger, sicherte eine effektvolle Manifestation der Herrlichkeit Gottes, lieferte aber auch den angemessenen Klangkosmos für die prunkvolle fürstliche Repräsentation.

Neuordnung des hochfürstliche Kirchendienstes

Wolf Dietrich räumt auf.

Schon bald nach seinem Amtsantritt 1587 tat Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau seine Unzufriedenheit mit der hiesigen Situation kund, wie Domdechant Sigmund Friedrich Fugger dem Domkapitel im April 1588 berichtete, "... es gehe confuse in der Verrichtung des Gottesdienstes zue, und er wolle demnach den Chorum in eine bessere und richtigere Ordnung bringen, und das Salzburgische Brevarium und Missale nach dem Römischen reformieren lassen ... und wann der Romanisch Brauch etwas bekhandt worden, so wolle allsdann Ihre hf. G(naden) das reformierte Brevarium & Missale druckhen und auf die Pfarren im ganzen Erzstifft ausschicken ..."

Wolf Dietrich hatte italienische Wurzeln und verbrachte seine Studienjahre in Rom. Dieser fünfjährige Aufenthalt prägte den jungen Kleriker zutiefst.

Vor allem die glanzvolle Gottesdienstgestaltung, die er während seiner Ausbildung am Collegium Germanicum kennenlernte, nahm er sich zum Vorbild.

Als Fürsterzbischof strebte er danach, die Musik seiner Bischofskirche auf ein mit römischen Verhältnissen vergleichbares Niveau zu heben.

Seine tiefgreifenden liturgischen und musikalischen Reformen trugen den gegenreformatorischen Geist des Konzils von Trient in sich.

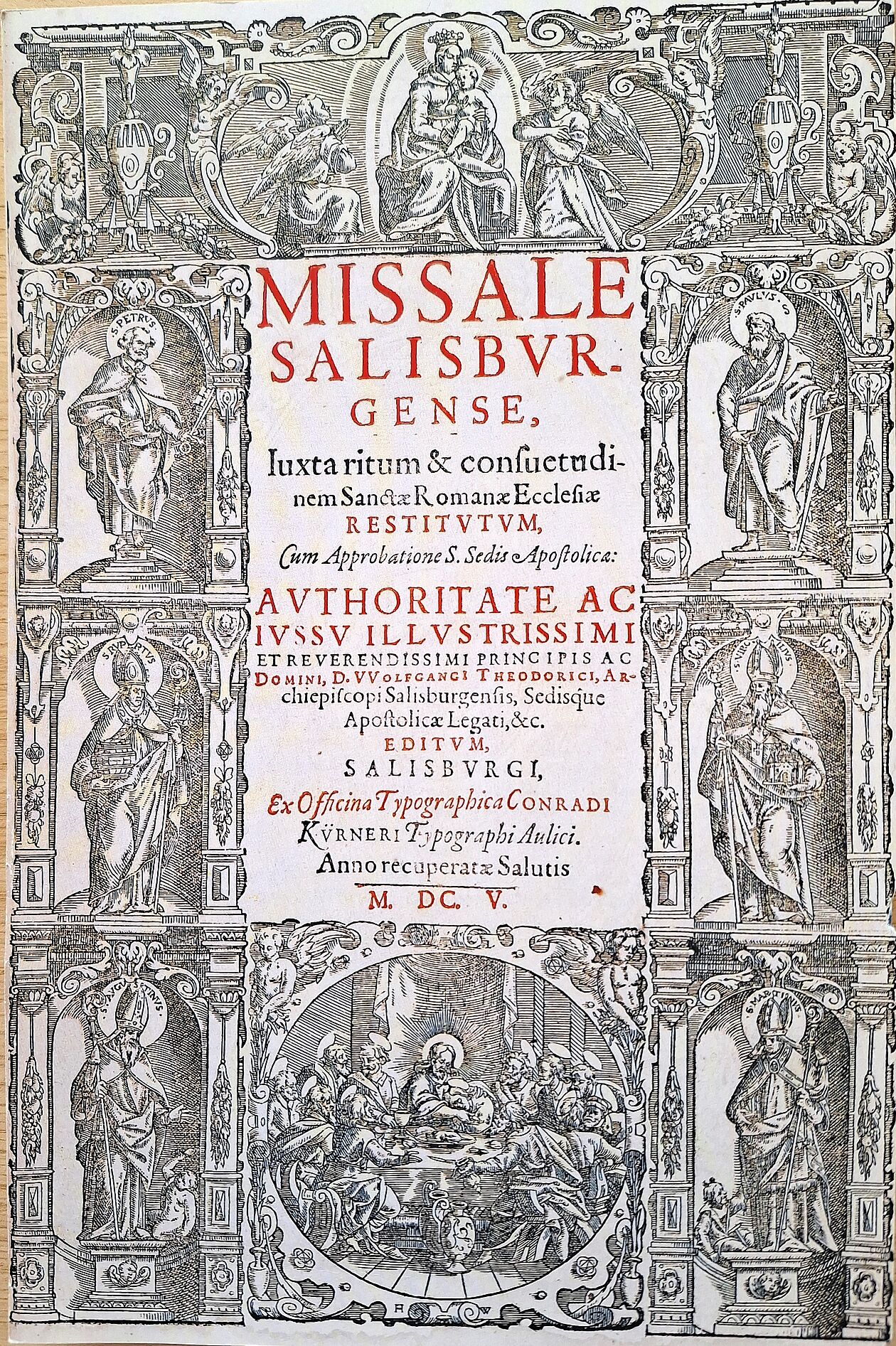

Im Jahr 1605 ließ Wolf Dietrich das Missale Salisburgense drucken und in 1228 Exemplaren verbreiten.

Damit führte er den Römischen Ritus ein, der bereits 1596 von Papst Clemens VIII. für Salzburg bewilligt und dekretiert worden war (Ordo Romanus).

Als Grundlage diente das Missale Romanum (Römisches Messbuch). Diese Messordnung, unter Papst Pius V. im Auftrag des Konzils von Trient 1570 herausgegeben, legte die Texte und Zeremonien der Messfeier fest.

Den Festen des Kirchjahres wurden lokale Salzburger Eigenfeste beigefügt.

Dadurch erfuhr die liturgische und musikalische Praxis am Salzburger Dom eine wesentliche Veränderung.

Grundsätzlich bestimmte der Rang des Festes den Grad der Feierlichkeit. Dieser wiederum war maßgeblich für die Art der musikalischen Gestaltung und Besetzung der Messfeier.

Am Salzburger Dom orientierte man sich zusätzlich am Rang jener Person, die die Messe zelebrierte, wie Hofkapellmeister Carl Heinrich Biber in seiner „Ordnung deren hochfürst[lichen] Kürchen-Diensten im Domb. So die hochfürst[liche] Hoff-Music zu observieren hat“ im Jahr 1746 schriftlich festhielt:

- Festa Pallii (höchster Festrang, Zelebrant: Fürsterzbischof)

- Festa Praepositi et Decani (Zelebrant: Dompropst oder Domdekan)

- Festa Canonici (normale Sonntage, Zelebranten: Kanoniker des Domkapitels)

An Werktagen wurde einstimmiger gregorianischer Choral gesungen (Domchorvikare und Domchoralisten), an Sonn- und Feiertagen mehrstimmige Musik aufgeführt, in größerer (Festa Präpositi et Decani) oder kleinerer (Festa Canonici) Besetzung.

Zur größten Prachtentfaltung kam es, wenn der Fürsterzbischof – mit dem vom Papst verliehenen Pallium* ausgezeichnet – zelebrierte.

An diesen Hochfesten trat die gesamte Hofkapelle in Erscheinung, alle in weißen Chorröcken, vom Kapellmeister oder einem der Hofkomponisten geleitet: die Dommusik mit den Domchorvikaren, den Domchoralisten und den Kapellknaben sowie die Hofmusik mit (Solo-)Sängern und Orchestermusikern samt Trompetern und Paukern als sicht- und hörbare Zeichenträger der fürstlichen Anwesenheit.

Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Rolle des Erkennungszeichens besonders feierlicher Musik immer mehr von Hörnern und Oboen übernommen.

* Pallium: weißes Schulterband mit sechs schwarzen Kreuzen, die den Rang des Metropoliten anzeigen.

Ein einzigartiges Klangerlebnis im Salzburger Dom

Die Innenarchitektur des Salzburger Doms mit seinen vier Emporen und Orgeln im Kuppelbereich bot ideale Voraussetzungen für ein kontrastreiches Musizieren mehrerer, räumlich getrennt aufgestellter und unterschiedlich besetzter Klanggruppen.

Einen bildlichen Eindruck einer feierlichen Mess-Inszenierung im Dom mit allen Personen, die Glanz und Pracht des Salzburger Hofes ausmachten, liefert der berühmte zeitgenössische Kupferstich von Melchior Küsell (um 1675).

Küsell liefert fassbare Rückschlüsse über das Musizieren auf den vier Emporen und im Presbyterium (Altarraum) sowie die Verteilung der Musiker im 17. Jahrhundert (auf den Emporen: solistisches Musizieren, im Altarraum: Chor). Auch wenn nicht davon ausgegangen werden darf, dass die Anzahl und Position der Musiker auf den Emporen die tatsächlichen Gegebenheiten 1:1 wiedergibt.

Unten sieht man Hofdamen und Kavaliere, sechs Pagen mit brennenden Fackeln und Trabanten mit sog. Spontons (Art Hellebarden).

Links unter einem Baldachin thront der Fürsterzbischof, in einer Kasel, geschmückt mit dem Pallium. Birett und Stab tragen fünf Kleriker.

Im Chorgestühl sitzen acht Bischöfe (wohl die je vier Suffraganbischöfe und Eigenbischöfe des Erzstifts), auf der anderen Seite 11 Kleriker (wahrscheinlich Vertreter des Domkapitels).

Im Altarraum links und rechts: Chorsänger mit je einem Chorleiter und Instrumentalisten (Violone und Orgelpositiv als Unterstützung). Die rechte Gruppe schart sich um den Chorregenten. Man sieht ferner den Domstiftsorganisten am Positiv mit einem Blasebalgzieher (Kalkant), einen Zinkenisten, einen Violonisten, zwei Vokalsolisten und einen Trompeter.

Auf den westlichen Emporen befinden sich links fünf Musiker, davon zwei Trompeter. Ein Musiker mit Notenblatt lehnt sich über die Balustrade.

Auf der rechten Empore sind zwei Trompeter auszumachen, vier weitere Musiker betrachten das illustre Publikum.

Auf der östlichen Empore links ist ein Dirigent mit einer erhobenen Dirigierrolle zu sehen sowie zwei Posaunisten, ein Cornettist, ein Organist an der Orgel sowie drei weitere Personen.

Auf der gegenüberliegenden Empore tummeln sich der zweite Dirigent mit Dirigierrolle, ein Organist, drei Violonisten und drei weitere Musiker.

Zwischen 1700 und 1730 begann sich die Besetzungspraxis zu verändern.

1757 beschrieb Leopold Mozart eine getrennte Aufstellung von Solisten und Streichern (mit oder ohne Oboen) auf den vorderen Emporen, den Trompetern und Pauken auf den beiden westlichen Emporen sowie dem Domchor im Presbyterium.

Dies entspricht dem Arrangement, das Hofkapellmeister Carl Heinrich Biber1746 in seiner „Ordnung deren hochfürdt(lichen) Kürchen-Diensten im Domb. So die hochfürstliche Hoff-Music zu observieren hat“ für Hochfeste (Festa Pallii) festgeschrieben hatte.

Auf dem Principal-Chor (südöstliche Empore, links vorne, vom Domeingang aus gesehen) befanden sich

- der Hofkapell- bzw. der Vizekapellmeister, der von hier aus mit einer Papierrolle den Takt vorgab

- acht Solo-Sänger

- drei Posaunisten

- die Basso-continuo-Spieler (drei Fagottisten, ein Violoncellist, ein Violonist und der Hoforganist an der Hoforgel)

Gegenüber auf dem sogenannten Violinchor standen 11 Streicher mit ihrem Konzertmeister sowie die Oboisten.

Auf den beiden westlichen (rückwertigen) Emporen waren die Trompeter und Pauker postiert.

Unten im Presbyterium (Altarraum) stand der Chor, gebildet aus Kapellknaben, Domchorvikaren und -choralisten (insgesamt etwa 40 Sänger), instrumental gestützt von einem Violone und einer kleinen Chororgel.

Die Hochfürstl. Domkirche hat hinten beym Eingang der Kirche die grosse Orgel, vorn bem Chor 4 Seitenorgeln, und unten im Chor eine kleine Chororgel, wobey die Chorsänger sind. Die grosse Orgel wird bey einer grossen Musik nur zum Präludieren gebraucht: bey der Musik selbst aber wird eine der 4 Seitenorgeln, beständig gespielet, nämlich die nächste am Altar rechter Hand, wo die Solosänger und Bässe sind. gegenüber auf der linken Seitenorgel sind die Violonisten etc. und auf den beyden anderen Seitenorgeln sind die 2. Chöre Trompeten und Paukken. Die untere Chororgel und Violon spielen, wenn es völlig gehet, mit. Die Oboe und Querflöte wird selten, das Waldhorn aber niemals in der Domkirche gehöret. Alle diese Herren spielen demnach in der Kirche bey der Violine mit.

Eine tragende Säule der Kirchenmusik an der Metropolitankirche war der Domchor.

Er bestand aus den geistlichen Domchorvikaren, den weltlichen Domchoralisten sowie den Kapellknaben, die die hohen Stimmen übernahmen.

Frauen durften gemäß dem Diktum des Apostels Paulus („Mulier taceat in ecclesia") bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts im Dom nicht singen.

Bei höheren Festen wurde der Domchor durch die Hofkapelle samt Hoftrompetern und Hofpaukern sowie den Vokalsolisten unterstützt.

Dazu kamen die Posaunisten, die aus den Reihen der städtischen Musiker, der so genannten „Thurner“, gestellt wurden.

Die Musiker trugen im Rahmen ihres liturgischen Dienstes weiße Chorröcke.

24. Dezember [1745] Vesper am hl. Abend im Dom: Diese Vesper wurde unter der ganzen Music producirt auf 5 Chöre, in einem waren die Vocalisten, die Orgel, die Bassaunen, zwey Fagott und zwey Bäss, auf den andern die Violinisten nemlich 12, auf dem 3. 6 Trompetter, [auf dem] andere[n 4. ebenfalls 6 Trompeter] und ein Bauggen, der 5. Chor aber ist herunten by dem Altar und bestehet diese in der Capellen-Music sambt einer Orgel und Bass, diese aber singen nur mit, wan es tutti ist. Den Tact muess geben auf dem 1. Chor vor alle der Capelln-Maister, und ist dieses schön, dass alle Musicanten auf allen Chören miessen weiße Chorröck anhaben, die Trompetter ausgenomen, und dieses nicht nur allein in diesen Festtagen, sondern alle Tag, so oft sie im Dom etwas zu singen haben.

Zwischen Himmel und Erde

Gloria in excelsis – barocke Pracht im 17. Jahrhundert

Die ersten Kapellmeister und Organisatoren der unter Wolf Dietrich neu aufgestellten Hofkapelle waren Tiburtio Massaino (vor 1550-nach 1608), Johann Stadlmayr (um 1575-1648), Jacob Flory (um 1552-nach 1599) und Peter Guetfreund (um 1570-1625). Dessen achtstimmiges Offertorium Laudate Dominum zeigt exemplarisch den goßen Einfluss der venezianischen Mehrchörigkeit.

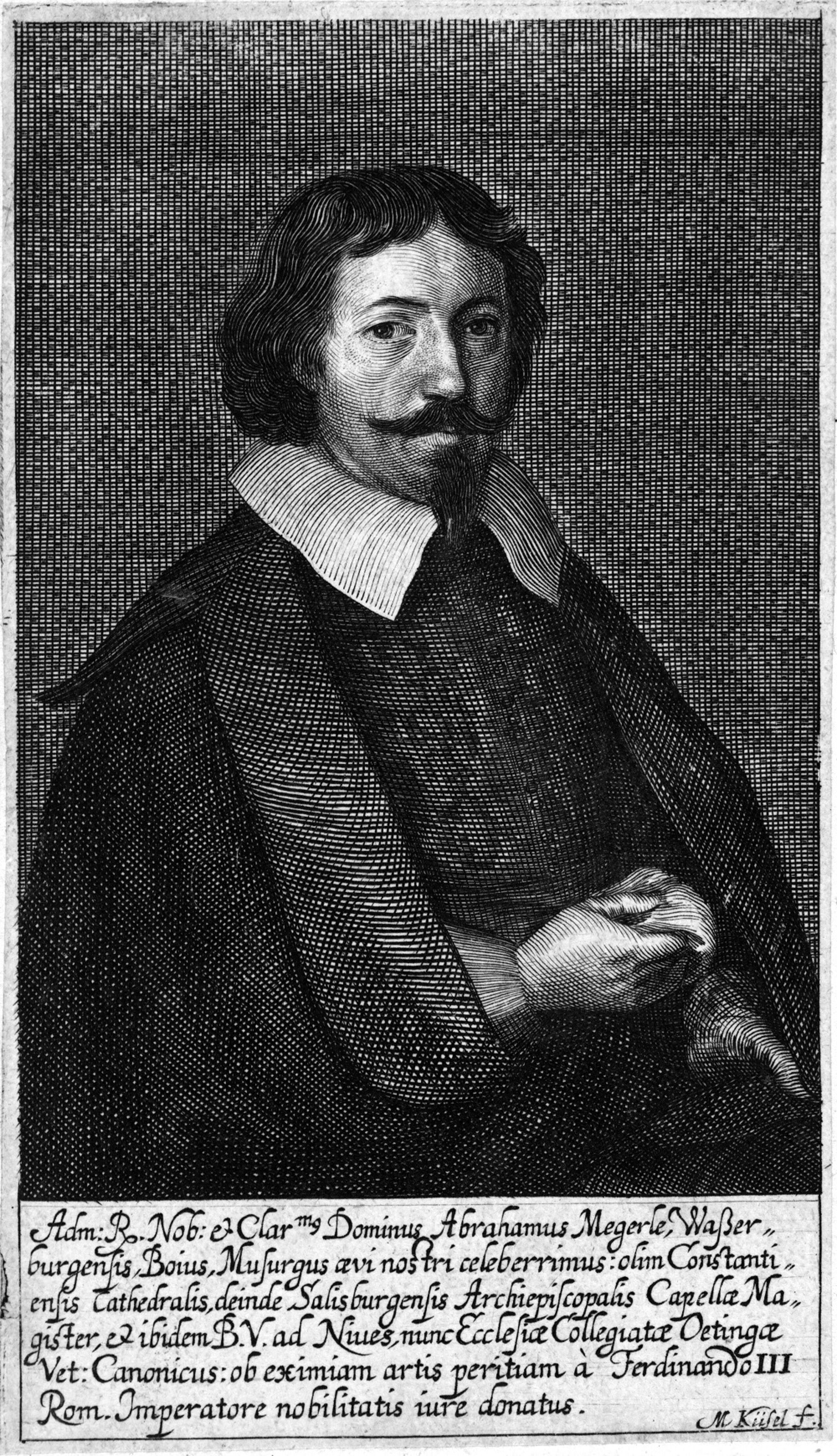

Unter Abraham Megerle (1607-1680) - Onkel und Mentor des berühmten Predigers und Poeten Abraham a Sancta Clara - steuerte die mehrchörige Musizierpraxis am Dom einem ersten Höhepunkt zu.

Als Kapellmeister folgte diesem Andreas Hofer, wie Megerle ein Meister des mehrchörigen und konzertierenden Stils, der unter Heinrich Ignaz Franz Biber und Georg Muffat im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts seine Hochblüte am Dom erleben sollte.

Himmlischer Glanz und fürstlicher Ruhm

Zwei legendäre barocke Feste im 17. Jahrhundert

Kirchenmusik diente zur Zeit der Gegenreformation nicht nur der Verherrlichung Gottes und der Dokumentation des fürstlichen Glanzes, sondern zielte auch auf die Festigung des Glaubens - stand somit im Spannungsfeld von heiligem Gottes-Dienst, Herrschaftsinszenierung und Kirchenpolitik.

Diese barocke Festdramatik wurde in Salzburg mit beispiellosem Aufwand umgesetzt.

Feierlichkeiten wie die Domweihe 1628 oder das 1100-jährige Gründungsjubiläum des Erzstiftes Salzburg durch den hl. Rupert 1682 mit Heinrich Ignaz Franz Bibers fulminanter 53-stimmigen Missa Salisburgensis gelten als Jahrhundertereignisse und gingen aufgrund ihrer opulenten Dimensionen in die Annalen der (Musik)geschichte ein.

Brevis et solemnis – Feierlich muss nicht lang sein!

Veränderungen im 18. Jahrhundert

Heinrich Ignaz Franz Bibers Nachfolger als Hofkapellmeister war Matthias Sigmund Biechteler (um 1668-1743, ab 1704 Hofkapellmeister), dessen Nachfolger wiederum Carl HeinrichBiber(1681-1749) – Heinrich Ignaz Franz Bibers Sohn.

Zusammen mit Johann Ernst Eberlin(1702–1762) legten sie die Basis für den kirchenmusikalischen Stil im 18. Jahrhundert.

Vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begannen sich tiefgreifende Umbrüche abzuzeichnen. Das bürgerliche Zeitalter kündigte sich an, mit einem neuartigen Welt-und Menschenbild, das auch die Kunst verändern sollte.

In Salzburg brachte vor allem die Regierungszeit von Hieronymus Graf Colloredo einschneidende Veränderungen mit sich. Colloredo, seit 1772 Fürsterzbischof und der letzte in der langen Reihe der geistlichen Fürsten, war den Ideen der Aufklärung verpflichtet.

Dieser Wendepunkt im Salzburger Musikleben bedeutete auch einen Generationswechsel von Komponisten wie Johann Ernst Eberlin oder Leopold Mozart hin zu Michael Haydn(1737-1806) und Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791).