Die ganze Stadt ist Bühne: Konzert

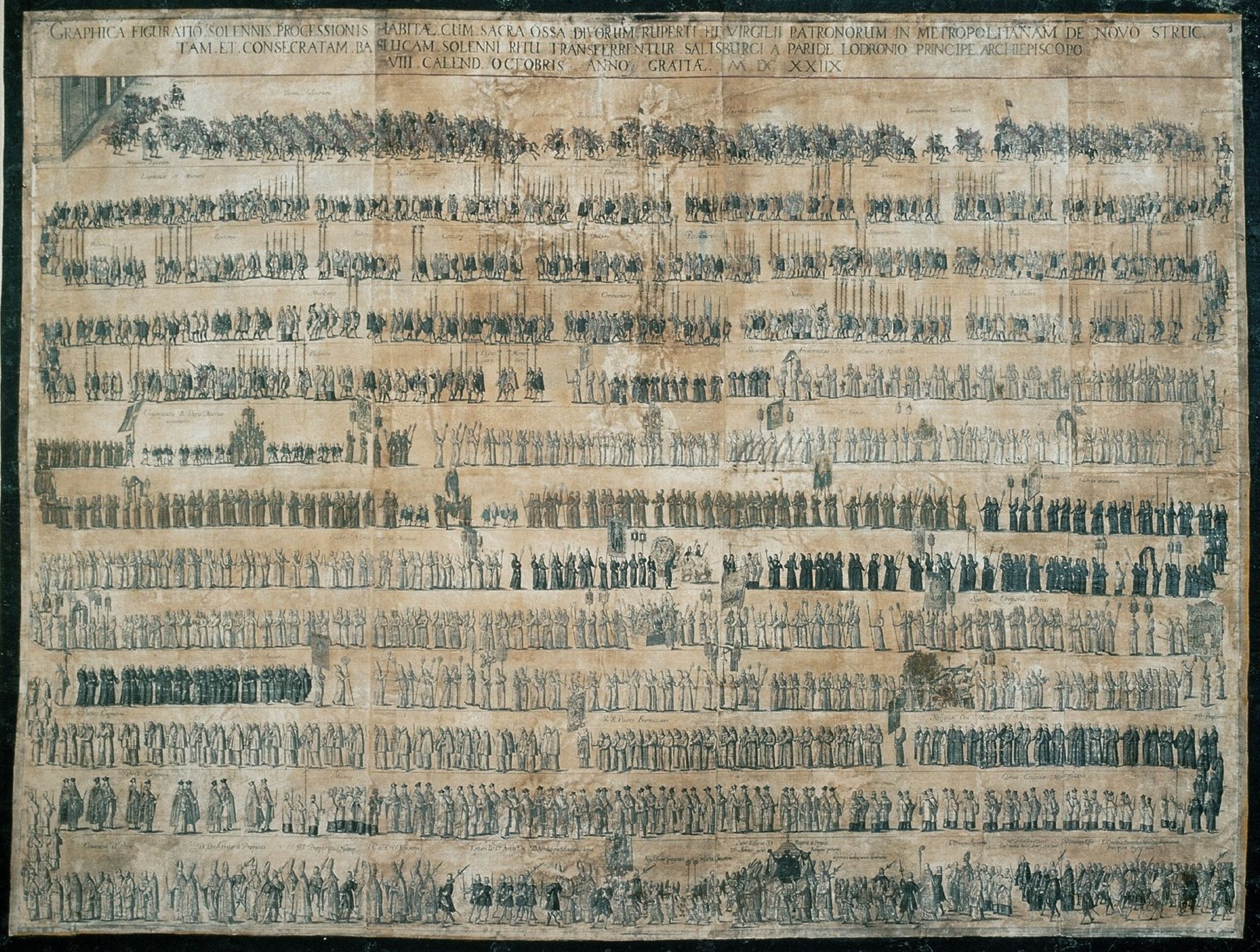

Die Domweihe 1628

Der von Fürsterzbischof Marcus Sitticus nach Salzburg berufene Hof-und Dombaumeister Santino Solari (1576-1646) hatte mit dem (früh)barocken Dom ein Kunstwerk geschaffen, das zu den bedeutendsten Kirchenbauten Europas zählt.

Anlässlich der Weihe der neuen, noch nicht ganz fertigen Domkirche im September 1628 beging die Stadt eines der größten Feste ihrer Geschichte.

Es dauerte acht Tage und ließ kirchliches Zeremoniell (Weiheakt, Gottesdienst, Reliquientranslation) und höfisches Gepränge (Einritt und Empfang der Festgäste, Bankette, Ordensverleihungen, Feuerwerk und Illumination der Stadt) miteinander verschmelzen.

Die Begleitung der hohen Gäste, denen Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg mit 30 sechsspännigen Karossen entgegengefahren war, soll 930 Personen und 707 Pferde umfasst haben.

Der große Umzug am 24. September stellt einen Höhepunkt in der langen Geschichte pompöser Festlichkeiten in Salzburg dar.

Die Prozession anlässlich der Überführung der Reliquien der Heiligen Rupert und Virgil in den Dom inszenierte die theatralische Begegnung von Klerus und Gläubigen, von Fürst und Untertanen, bot Gelegenheit zur Selbstdarstellung und bezog alle Bewohner mit ein – die ganze Stadt war Bühne.

Die in der Sakristei der lodronschen Patronatspfarrkirche Santa Maria Assunta in Villa Lagarina aufgefundene Druckgrafik ist das bisher einzige bekannte Exemplar der Darstellung der großen Prozession.

Die Reihung der Prozessions-Teilnehmer folgte ihrer Stellung in der sozialen Hierarchie.

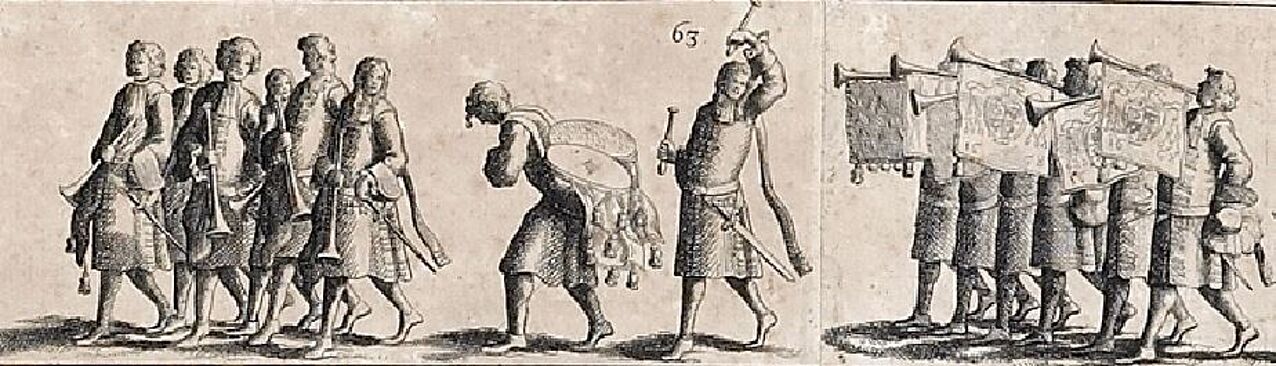

1. Reihe - Heerpauker, Trompeter, Kavallerie

Dem Festzug voran reiten die Tubicines (Trompeter) unter der Führung des Tympanista (Pauker), in zwei Reihen zu je fünf Mann. Sie sind bereits am Dom angekommen. Ihnen folgt die Reiterei des Hofes (Leibgarde), der Stadt (Bürgergarde) und der Landschaft (Landstände) mit ihren Offizieren.

2.-5. Reihe - Bürgerliche Zünfte

Die Zunftmitglieder, insgesamt 546 Personen, werden von 26 Musikern begleitet und tragen Zunftkreuze, bemalte Prozessionsstangen (Prangstangen), Kerzen und Laternen.

2. Reihe: Balneatores (Angestellte oder Betreiber einer Badstube), Figuli (Hafner), Vietores (Faßbinder), Scriniary (Tischler), Tinctores (Färber), Fabri lignary (Zimmerleute), Lapicidae et Murarij (Steinmetze und Maurer)

3. Reihe: Pileones (Hutmacher), Textores (Weber), Sutores (Schuster), Coriarij (Lederer), Alutarij (Weißgerber), Pelliones (Kürschner), Segmentarij (Bortenmacher), Fabri (Schmiede)

4. Reihe: Laniones (Metzger), Aurifabri (Goldschmiede), Naupegi (Schiffbauer), Cereuisarij (Bierbrauer), Molitores (Müller)

5. Reihe: Pistores (Bäcker), Ligularij (erzeugten Lederschnüre und dünne Riemen zum Binden von Schuhen, Hemden, Hosen etc.) Monetarij (Münzer)

5.-9. Reihe - Bruderschaften

Frauen und Männer in Pilgerkleidung mit Pilgerstab, in Kutten, teilweise mit Spitzkapuzen: SS. Sebastiani und Rochi in purpurfarbenen, St. Annae in violetten Kutten, die Bruderschaft der Universität B. V. Mariae Assumptæ in himmelblauen Kutten, die Bruderschaft Aller Christgläubigen Seelen in schwarzen Kutten, S. Monicae, weiß gekleidet, Corporis Christi in rot - mit Fahnen, Laternen, Kruzifixen, Tragfiguren, Kerzen, Bruderschaftsstangen, religiösen Triumphwagen, als Engel verkleideten Kindern.

Bruderschaften waren eine der wenigen Möglichkeiten für Nicht-Kleriker, sich in einer Gemeinschaft zu organisieren. Sie nannten sich nach Heiligen oder Heilstatsachen, denen sie ihre besondere Verehrung widmeten. Ein vordergründiges Anliegen waren Totendienst und Totengedächtnis. Auch Mildtätigkeit, religiöse Übungen und die Teilnahme an gemeinsamen Veranstaltungen gehörten zu den Pflichten der zum Teil auch weiblichen Mitglieder.

10., 11. Reihe - Ordensmitglieder (Religiosi)

Augustiner, Kapuziner, Franziskaner, Benediktiner

Übergang in die 12. Reihe - Universitätsangehörige

16 Professoren der Benediktineruniversität

Kleriker (Clerisey)

Domklerus, 8 Dommusiker, Domherren, Konvent von St. Peter

Äbte, Pröpste und Bischöfe sowie Trabanten

Unterste Reihe

Das Herz des Zuges - der Schrein mit den Reliquien der Landespatrone Rupert und Virgil unter einem Baldachin, getragen von den Archidiakonen von Gars am Inn, Herrenchiemsee, Baumburg und Seckau sowie den Pröpsten von St. Zeno bei Reichenhall, Vorau, Pöllau und Rottenmann, begleitet von Leibgardisten, Pagen und blumenstreuenden Engeln; Fürsterzbischof Paris Graf Lodron und sein Hofstaat, dahinter die hohen Festgäste, mit entblößten Häuptern: Erzherzog Leopold von Österreich-Tirol, Kurfürst Maximilian I. von Bayern mit seinen Brüdern, Ferdinand Kurfürst und Erzbischof von Köln und Herzog Albrecht von Bayern.

Himmlische Töne - "Es kundt im Himmel nit scheener Oder Lustiger sein"

Für die Festmusik der Feierlichkeiten zeichnete der Veroneser Stefano Bernardi (1577-1637), seit 1627 Hof-und Domkapellmeister, verantwortlich.

Das zentrale musikalische Ereignis war das Hochamt am 24. September. Die Wirkung des leider verlorengegangenen zwölfchörigen Te Deums von Bernardi- auf den beiden östlichen Vierungsemporen sowie den zehn Marmorbalkonen des Langhauses des Domes musiziert - muss überwältigend gewesen sein, ließ nach Berichten von Zeitgenossen das himmlische Jerusalem erahnen.

Da aber verteilte … Herr Stephan Bernardi aus Verona, eine gewaltige Anzahl seiner Musiker auf die Chöre. … Ich versichere Dir, es waren zwölf, welche sich auf den Mauervorsprüngen, die man Oratorien nennt und die aus Marmor sind, überall zur Schau stellten. Hier ist alles voll mit Krummhörnern, Lauten, Posaunen, Pfeifen, Zithern und allerlei anderen Musikinstrumenten … Die Anwesenden sind aufs Höchste ergriffen und es trügt nicht die Meinung, man sei im Himmel, ja wahrlich unter den himmlischen Völkern.

Anno 1628 Jar den 25 Sepdemer ist Zu Salzpurg die Neue Thaimkhirchen (Domkirche) geweiht worden … Darnach habens in dem Thaim (Dom) das tedeum Laudamuß gehaldten, pey wellichen auf allen kören mit Allerlay Mussigen Östrermendten (Instrumenten), Orgeln und Singen, So zielich und Lustig auf gemacht ist worden, das Ich schier vermaindt. Es kundt im Himmel nit scheener Oder Lustiger sein.

Lasset die Pauken erschallen

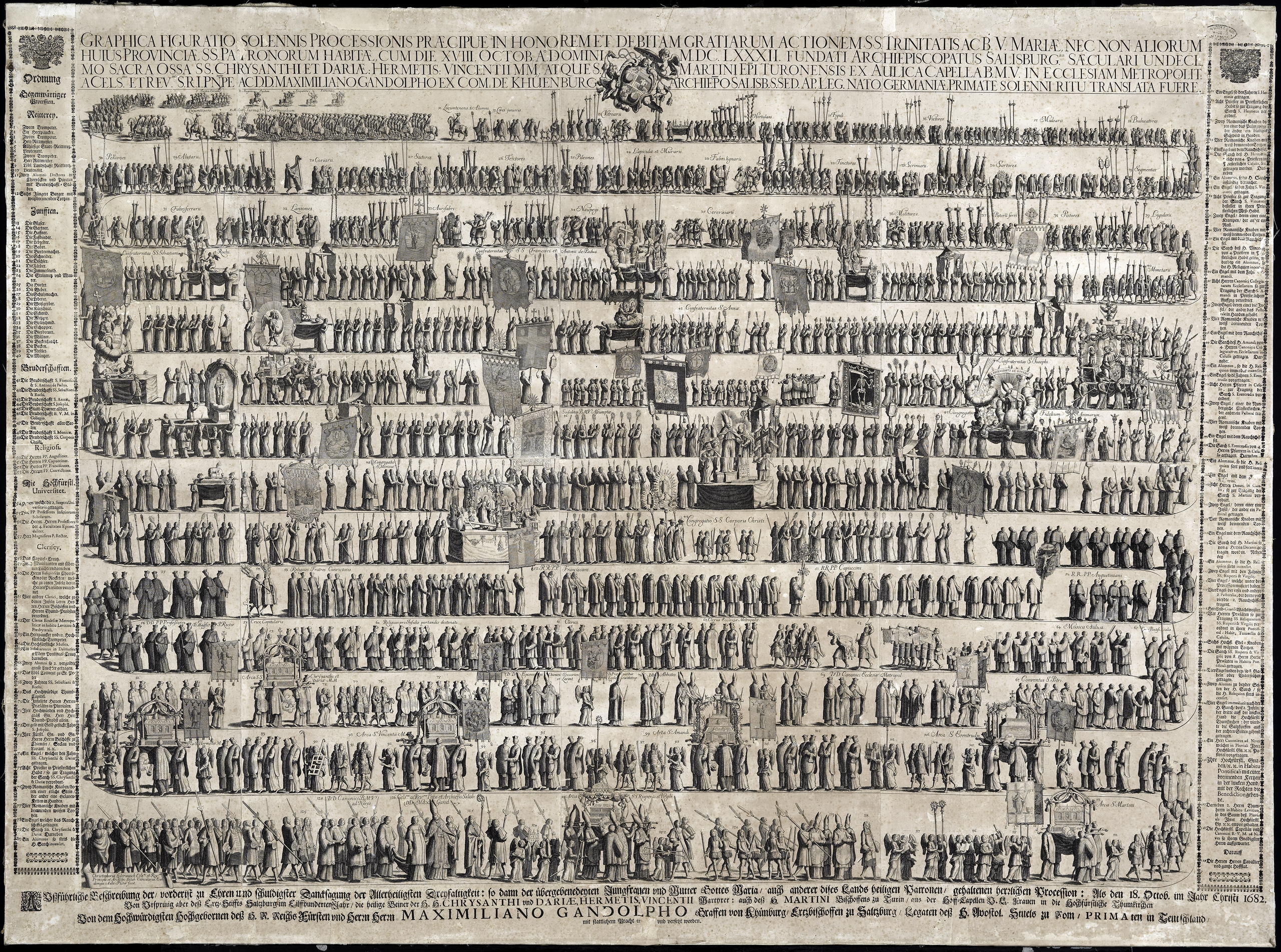

Die 1100-Jahr-Feier 1682

Nach alter Tradition galt 582 einst als Jahr der Ankunft des Gründerheiligen Rupert. Das 1100-jährige Gründungsjubiläum des Erzstiftes Salzburg wurde demgemäß 1682 zelebriert.

Die Feierlichkeiten dauerten vom 17.- 26. Oktober und waren an das große Fest zur Einweihung des Doms 1628 angelehnt.

Theater, Musik und bildende Kunst liefen zur Höchstform auf, Münzen und Medaillen wurden geprägt, Ehrenpforten errichtet und ein großes Feuerwerk veranstaltet.

Am letzter Tag beehrten auch die ehemalige Königin von Polen, Eleonora, und ihr Gatte, Herzog Karl V. von Lothringen, Salzburg mit ihrer Anwesenheit.

Die bildliche Darstellung der Prozession von Hofmaler Christoph Lederwasch (1651-1705) ähnelt jener des Jahres 1628.

Auch hier bewegt sich der endlose Zug in mehreren Reihen von unten nach oben.

Hinter der Gruppe der Dom-Kleriker marschierten die Domchorvikare, 12 Hoftrompeter samt Pauker sowie die Hofmusik.

Vive Salisburgum, gaude (Lebe Salzburg, freue dich!)

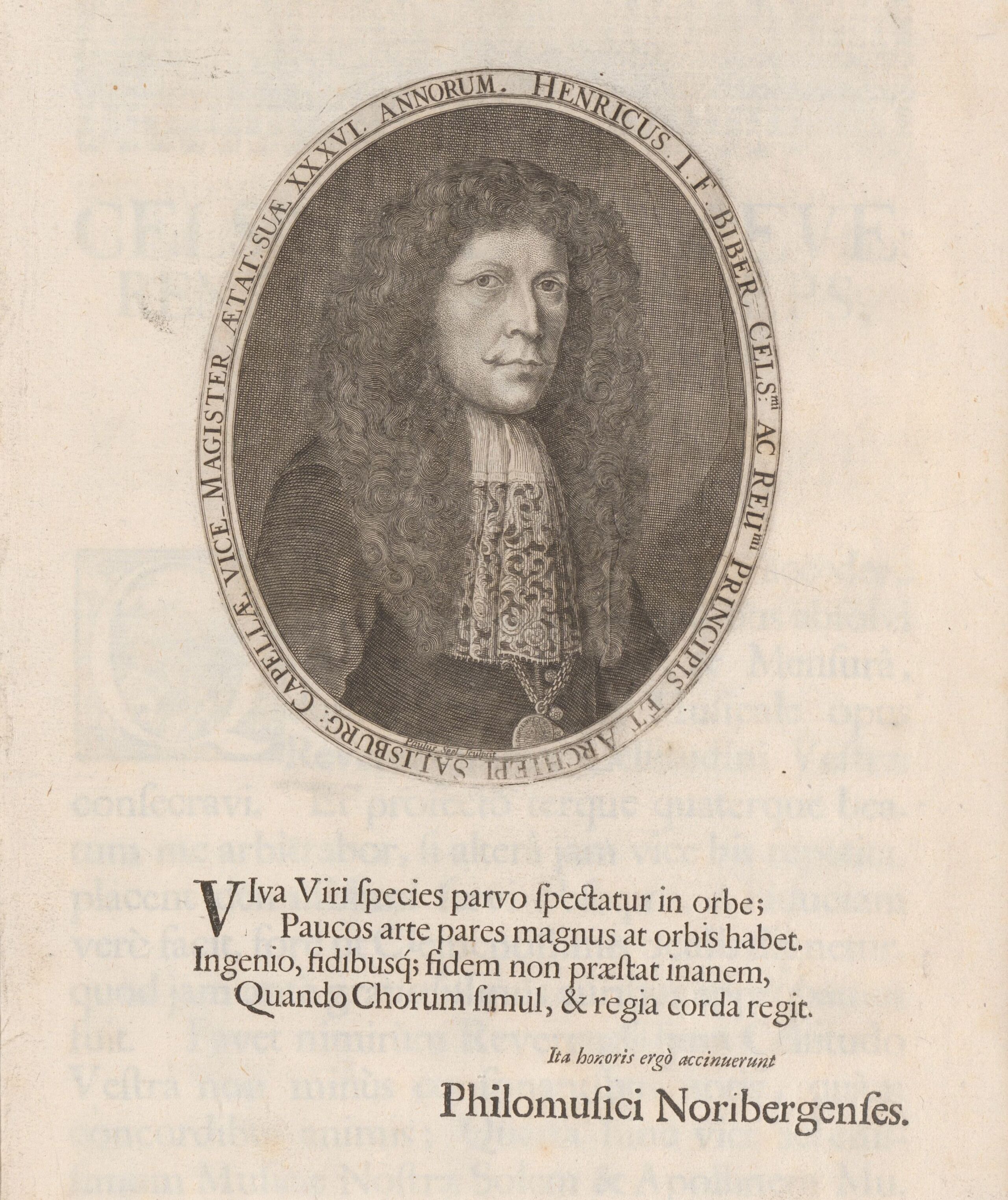

Die besondere Bedeutung dieses Kirchenfestes spiegelt sich auch in Heinrich Ignaz Franz Bibers monumentaler Missa Salisburgensis wider, die im Rahmen des Festgottesdienstes zur Aufführung kam.

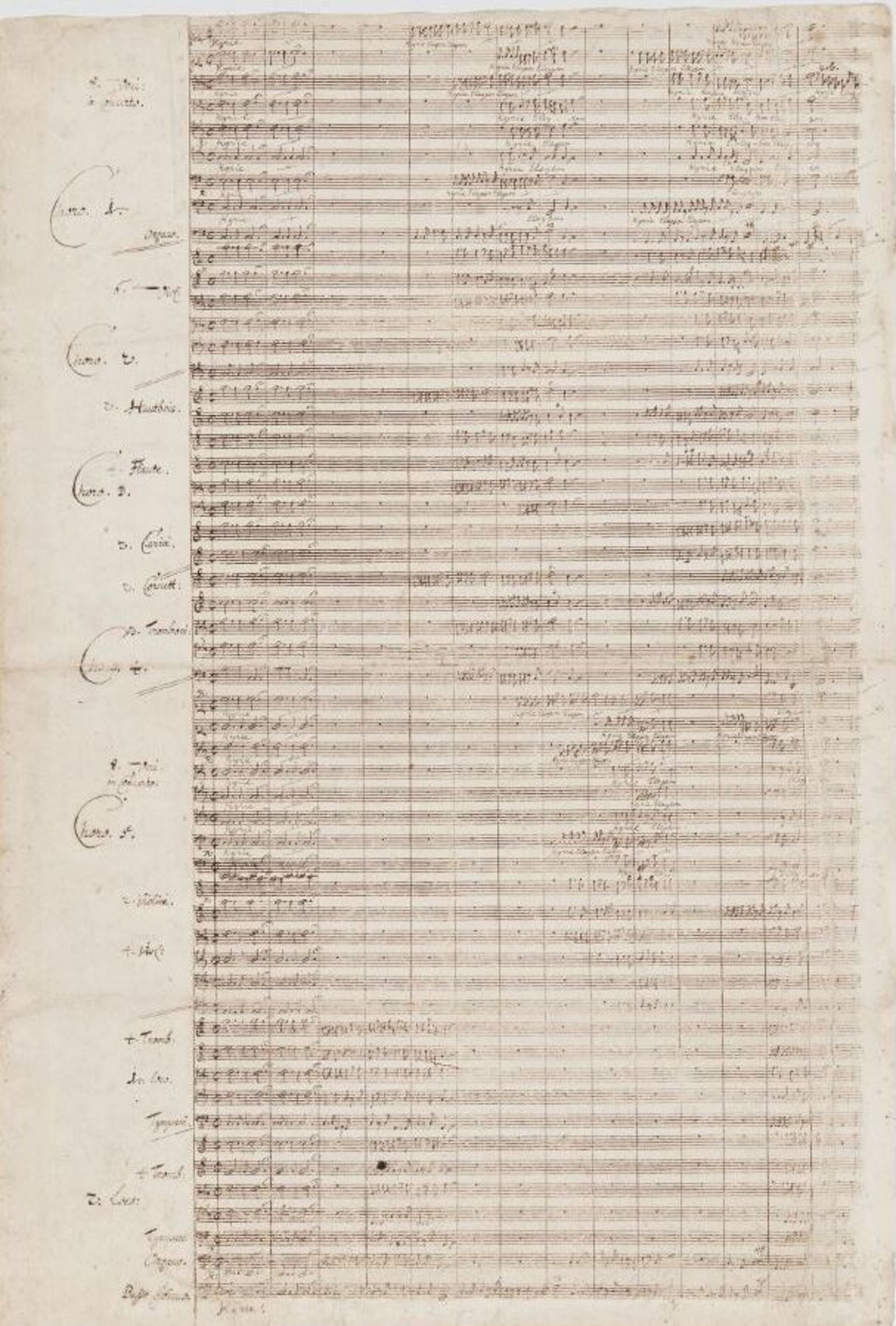

Die Missa Salisburgensis für 53 Vokal- und Instrumentalstimmen, gegliedert in fünf Vokal- und Instrumentalchöre, zwei vierstimmige Trompeter-und Paukerchöre, Orgel und Basso continuo, gilt als Unikat in der Musikgeschichte und stellt mehrchöriges Musizieren am Zenit seiner Entwicklung dar.

Die überdimensionale Partitur misst 82 x 57 cm.

Die dazugehörige Motette zu 53 Stimmen, Plaudite tympana, nimmt unmittelbar auf das Fest Bezug und konzentriert sich auf den Gründer und Schutzherrn Salzburgs, den hl. Rupert.

Schlagt die Pauken,

stoßt in die Trompeten,

spielt die Violinen dazu,

ihr Sänger, frohlocket

im Chor, und du, Heimat,

singe dem höchsten hirten

im Jubel zu,

feiere den Rupertus.

Ebenfalls zur großen 1100-Jahr-Feier erschien Bibers Sammlung Fidicinium sacro-profanum.

Die zwölf mehrstimmigen Streichersonaten - Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg gewidmet und gleichermaßen für Kirche und Kammer (also fürstlichen Hof) gedacht - waren mit einem lateinischen Lobgedicht Nürnberger Musikfreunde versehen.