Zwischen Spätbarock und Frühklassik

Hirtenbrief und Kirchenmusik

Die Hofkapellmeister Matthias Sigmund Biechteler und Carl Heinrich Biber (1681-1749) hielten zum einen Traditionen aufrecht, u.a. waren die aus dem 17. Jahrhundert stammenden Chorbücher mit Werken von Johann Stadlmayr oder Peter Guetfreund (Pietro Bonamico) bis weit in das 19. Jahrhundert in Gebrauch.

Es kam zum anderen aber auch zu besetzungstechnischen Änderungen und einer Erneuerung des Repertoires.

So wurde das flexible Wechselspiel der im Raum verteilten und unterschiedlich besetzten Klanggruppen zunehmend reguliert. Konnte Besetzung und Aufstellung der Musiker und Vokalisten bisher von Werk zu Werk variieren, verfestigte sich ab den 1730er Jahren ein Besetzungsschema mit drei fixen Teil-Ensembles: vier Solisten wurden von einem Chor und einem Orchester begleitet*.

Diese Konstellation weist bereits auf die kirchenmusikalischen Werke Mozarts und Michael Haydns voraus.

* konzertierend-akkompagnierendes (begleitendes) statt respondierendes Prinzip (Teil-Ensembles antworten sich abwechselnd oder vereinigen sich in Tutti-Passagen)

Eine Blütezeit erlebte die Kirchen-bzw. Epistelsonate, ein Instrumentalstück, das im Anschluss an die Epistel (Lesung) statt eines Zwischengesangs gespielt wurde.

Die Kirchensonaten Carl Heinrich Bibers, Matthias Siegmund Biechtlers und Johann Ernst Eberlins entsprechen überwiegend dem Typus der sonata da chiesa a tre mit dem Satzwechsel schnell-langsam-schnell in der Tradition der neapolitanischen Opernsinfonia.

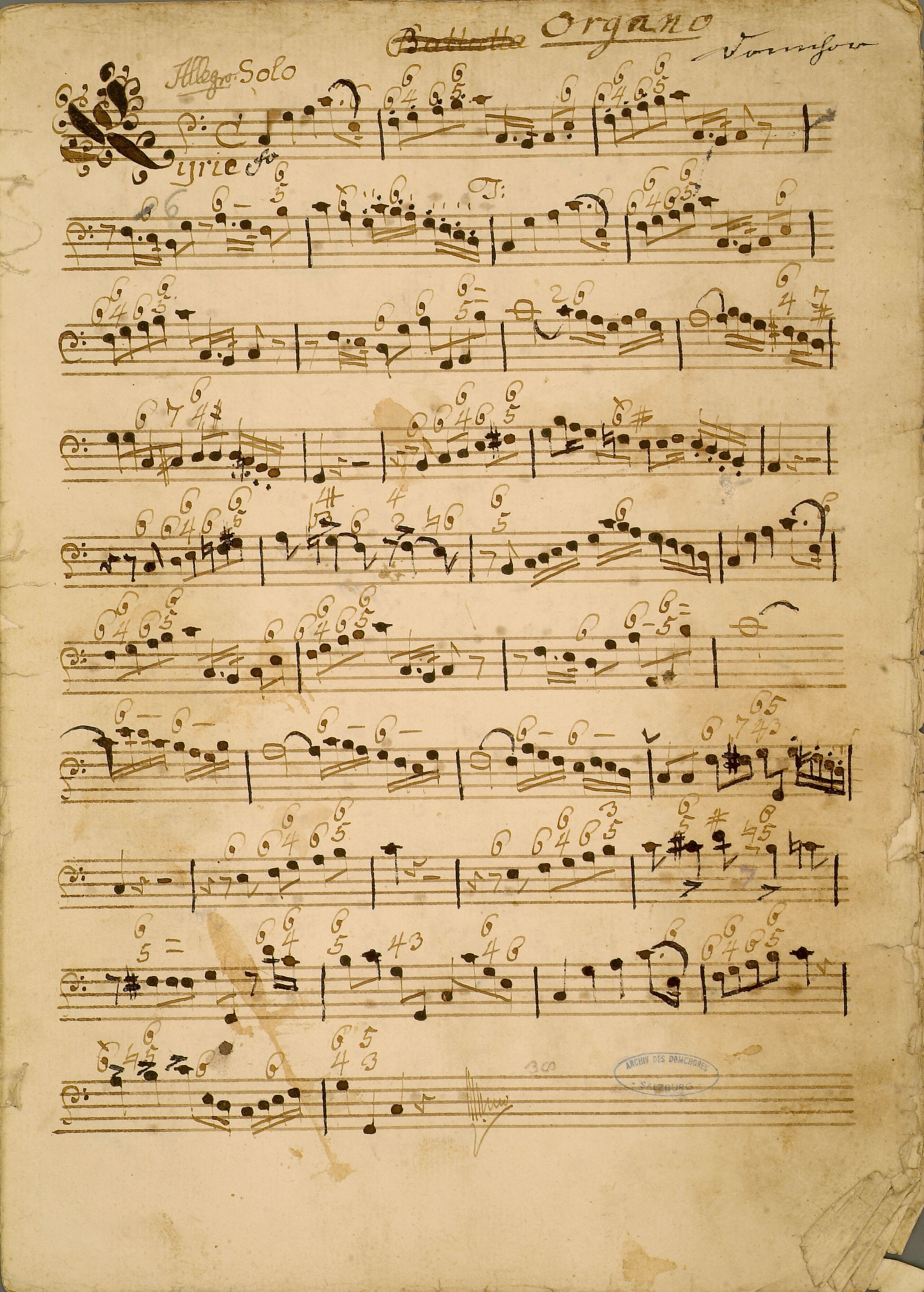

Auch Mozart folgte dieser speziellen Salzburger Gepflogenheit und schrieb 17 (einsätzige) Kirchensonaten für den Dom - teils schlichte Trios für zwei Violinen und Bass, teils großzügige konzertante Sätze mit Orgel.

Fürsterzbischof Colloredo beendete Anfang der 1780er Jahre schließlich diese Praxis und ließ die Instrumentalmusik durch Vokalkompositionen ersetzen.

Er hat die Töne ganz in seiner Gewalt

Carl Heinrich Bibers Nachfolger, Johann Ernst Eberlin, prägte fast dreißig Jahre lang die Musik in Salzburg.

Er diente als Hoforganist (seit 1726) und als Hofkapellmeister (seit 1749) fünf Salzburger Fürsterzbischöfen: Franz Anton Fürst Harrach, Leopold Anton Freiherr von Firmian, Jakob Ernst Graf Liechtenstein-Kastelkorn, Jakob Ernst Graf Dietrichstein und Sigismund Graf Schrattenbach.

Eberlin schrieb viel und schnell, wie auch Leopold Mozart in seiner „Nachricht vom gegenwärtigen Zustande d. Musik Gr. Hochfürstlichen Gnaden des Erzbischofs zu Salzburg“ feststellte: "Er hat die Töne ganz in seiner Gewalt, und er setzet sie mit solcher Behendigkeit, dass es mancher für eine Fabel halten würde, wenn man ihm die Zeit bestimmen wollte, in welcher dieser gründliche Setzer diese oder jene Komposition zu Stande gebracht hat… Was die Menge seiner verfertigten Musikstücke betrift, kann man ihn den zween so sehr fleisigen als berühmten Hrn. Componisten Scarlatti und Telemann an die Seite setzen.“

Mit seinem umfangreichen Oeuvre steht Johann Ernst Eberlin am Übergang zwischen Barock und Klassik. Als Meister des strengen kontrapunktischen Satzes übte er starken Einfluss auf seine Zeitgenossen und die nachfolgende Musikergeneration aus, auch auf W. A. Mozart.

1762 starb mit Eberlin die damals überragende Persönlichkeit des Salzburger Musiklebens.

Seine Nachfolger Giuseppe Lolli (1701–1787), Domenico Fischietti (1725–um 1800) und Giacomo Rust (1744–1786) gelten als weniger bedeutend, auch ihr Beitrag zum Repertoire der Domkirche ist marginal.

Der 1763 neu ernannte Vizekapellmeister Leopold Mozart (1719-1787) ging noch im Sommer des gleichen Jahres mit seinen beiden „Wunderkindern“ auf Reisen und kehrte erst dreieinhalb Jahre später nach Salzburg zurück. Danach widmete er sich zunehmend seinem Sohn und dessen Karriere. Die Qualität seiner Kirchenmusik ist hoch - bedauerlich, dass er das Komponieren um 1771 gänzlich aufgab.

Der Hof- und Domorganist Anton Cajetan Adlgasser (1729-1777), Schüler und Schwiegersohn Eberlins, galt als vielversprechender Komponist, konnte die Erwartungen aber letztlich nicht erfüllen.

Es wurde bald still um ihn, er accompagnierte bei Hofe am Flügel und versah seinen Organistendienst an der Hoforgel, wo ihn ein spektakulärer Tod ereilte, den Leopold Mozart in einem Brief an seinen in Mannheim weilenden Sohn schilderte: Adlgasser erlitt während der Vesper am 21. Dezember 1777 einen Schlaganfall und verstarb noch am selben Tag.

Sein Nachfolger als Hoforganist wurde W. A. Mozart.

1772 — ein Wendepunkt

Der junge Mozart erlebte noch eine letzte Glanzzeit des Spätbarock.

Die Tradition großer Messen und Verspermusiken wurde bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gepflegt und fand in den Werken Johann Ernst Eberlins, aber auch in jenen seines Vaters Leopold ihren Höhepunkt - glanzvolle Kirchenkompositionen mit virtuosen ariosen Partien und ausladenden Chorfugen.

Leopold Mozarts zwei groß besetze C-Dur-Messen haben im Frühwerk des Sohnes - den Missae solennes KV 66 und KV 139 - deutliche Spuren hinterlassen.

In den 1770er Jahren, mit dem Amtsantritt von Fürsterzbischof Colloredo, änderten sich die Bedingungen grundlegend. Auch in der Kirchenmusik trat ein tiefgreifender Wandel ein.

Wir Hieronymus Joseph ...

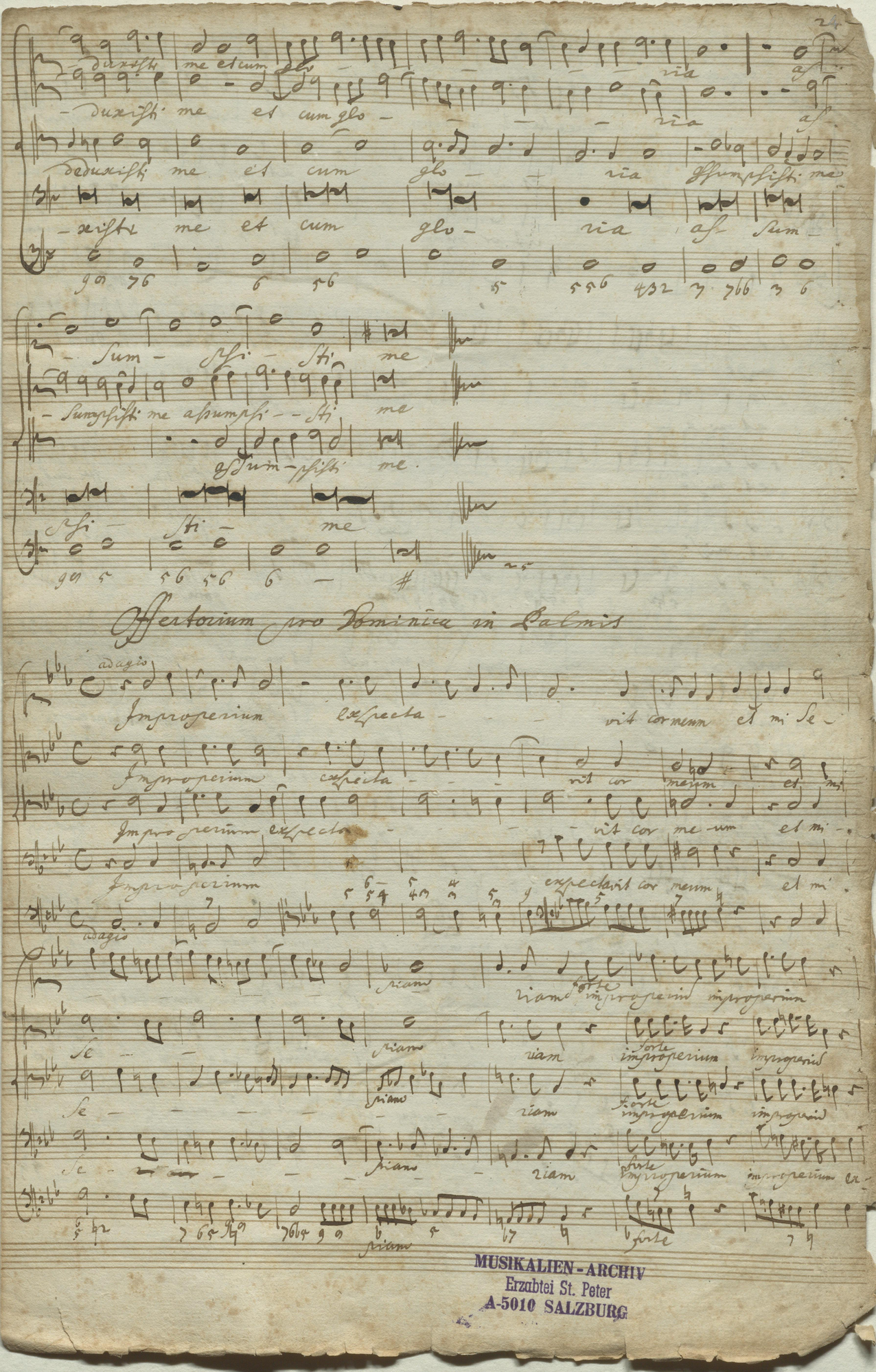

1782 wurde die 1200. Wiederkehr der Gründung des Erzstifts durch den hl. Rupert noch mit einiger Prachtentfaltung gefeiert.

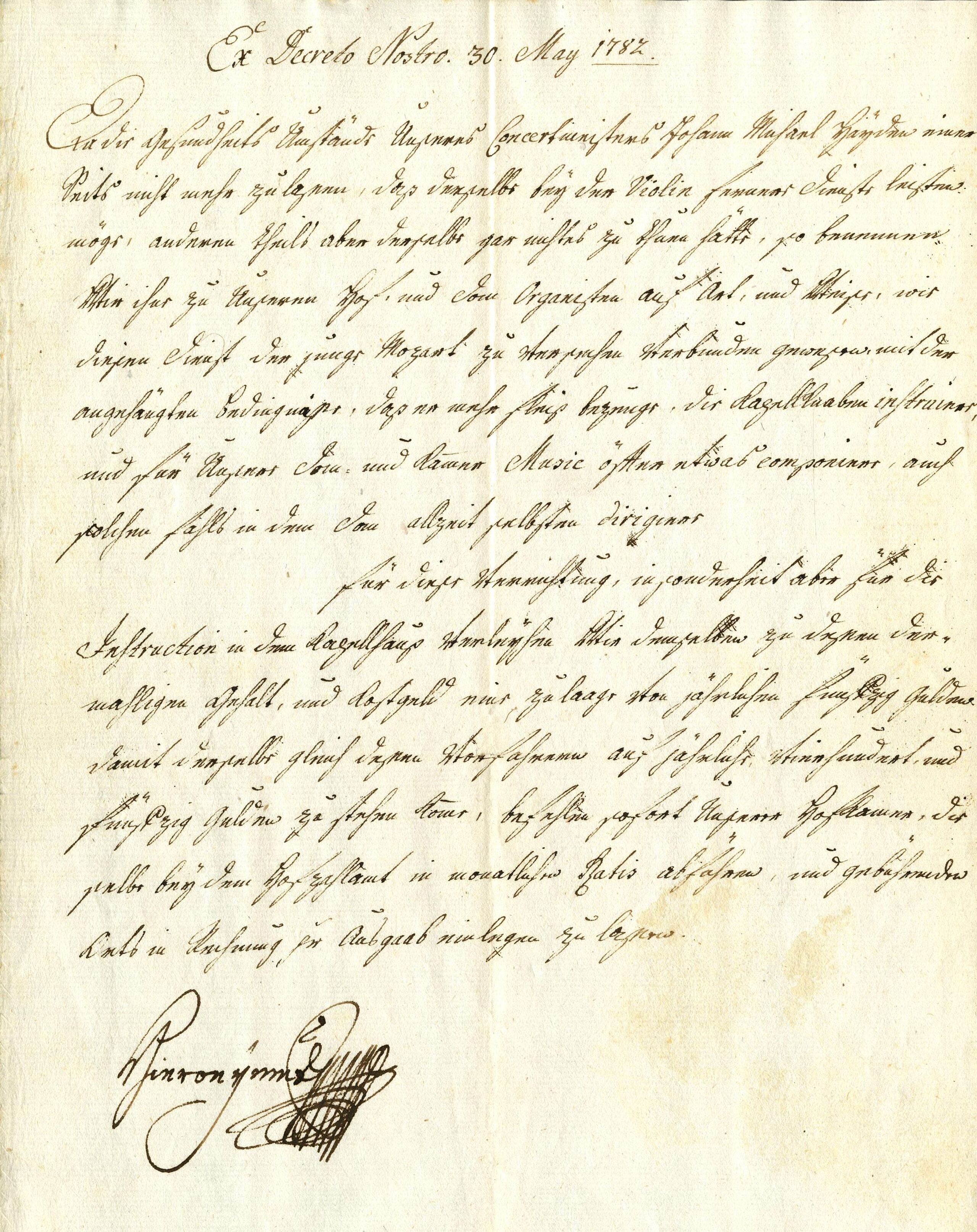

In seinem berühmten Hirtenbrief, den er anlässlich dieses Jubiläums veröffentlichte, zielte Colloredo aber bereits auf die Abkehr von einem barocken Übermaß im Gottesdienst ab.

Fürsterzbischof Colloredos Reformwerk auf sozialer, politischer und kirchlicher Ebene wirkte weit in das 19. Jahrhundert hinein.

Ehe der Stern des altehrwürdigen Erzstifts unterging, entwickelte sich Colloredos Salzburg zu einem Zentrum der Spät-Aufklärung in Europa.

Sein Hirtenbrief aus dem Jahr 1782 war zentraler Ausdruck seines Reformprogramms, erregte europaweit Aufsehen, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und hatte große Auswirkungen auf die Kirchenmusik. Wenn auch der Ablauf der Feste und Zeremonien im Dom größtenteils unberührt blieb.

Colloredo forderte Einfachheit, Klarheit und Verständlichkeit. Die Aufmerksamkeit und innere Beteiligung der Gläubigen sollten durch deutschsprachige Liturgie und volkssprachlichen Gesang gewonnen werden: „Nebst der Bibel sind gute Kirchenlieder in der Muttersprache eines der fürttrefflichsten Mittel den öffentlichen Gottesdienst erbaulich und zur Erweckung religiöser Gefühle beförderlich zu machen.“

Lateinische Kirchenmusik war nur noch im Dom und in den Klosterkirchen gestattet.

Verboten waren ab 1783 vorübergehend auch Orchester-Messen sowie Musik bei Totenämtern, was viele Musiker um einen nicht geringen Teil ihrer Einkünfte brachte.

Colloredos Erlässe und Reglementierungen bedeuteten oftmals eine Verdrängung liebgewonnener religiöser Bräuche und bodenständiger Eigenarten.

So stieß die rigorose Einführung des deutschen Kirchen- und Volksgesangs auf breiten und hartnäckigen Widerstand, vor allem in den ländlichen Gebieten.

Die Gemeinde sollte selbst mitsingen und mitfeiern, was sie nicht gewohnt war. Die Begründungen und Argumente dagegen waren von großem Phantasiereichtum geprägt: „Die grobe Kost gibt die erforderliche Stimme nicht, die scharfe Luft verderbt das hiezu nötige Gehör“.

Hier liegt vor Deiner Majestät

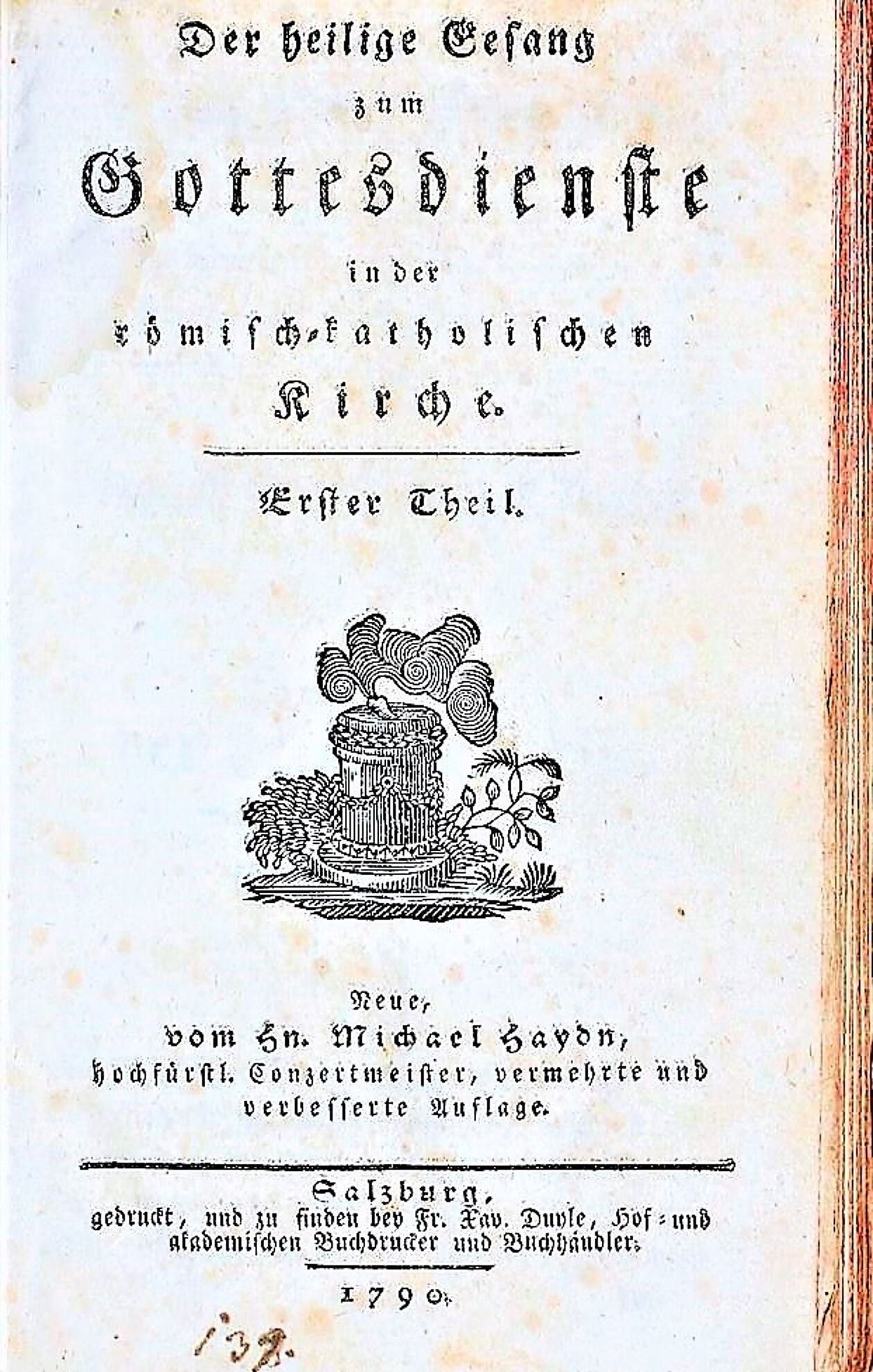

Colloredo entschloss sich schließlich zu einer Neuauflage des 1783 für den Gebrauch in der Erzdiözese Salzburg eingeführten Kirchengesangbuchs Der heilige Gesang zum Gottesdienste in der römisch-katholischen Kirche, das auf dem 1777 erschienenen Landshuter Gesangbuch basierte.

Mit der Überarbeitung betraute er einen seiner Hofmusiker: Konzertmeister und Domorganist Michael Haydn.

Haydn nahm eine Revision und Vereinfachung schwieriger Melodien vor, schrieb aber auch mehrere deutsche Hochämter und Gesänge zu den Festen des Kirchenjahres, mit denen er den Stil der Salzburger Kirchenmusik nachhaltig prägte.

Auch der Arnsdorfer Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber baute auf diesen Traditionslinien auf.

Er vertonte gerne Texte aus dem von Michael Haydn bearbeiteten Salzburger Kirchengesangbuch und folgte oftmals dessen für die Kirchenmusik etablierten Besetzung. Sein Stille Nacht! Heilige Nacht!, das 1818 erstmals in der Oberndorfer St.-Nicola-Kirche erklang, wurde lange für ein Werk Michael Haydns gehalten.

Haydns populäre Vertonung von Hier liegt vor Deiner Majestät wird noch heute bei Gottesdiensten im deutschen Sprachraum gesungen.

Wider elendeste Geigeley und gräusliches Geplärre

Seinem Reformkonzept folgend, wollte Fürsterzbischof Colloredo auch keine reine Instrumentalmusik im Gottesdienst. Die Messe sollte eine Messe sein, und kein Konzert!

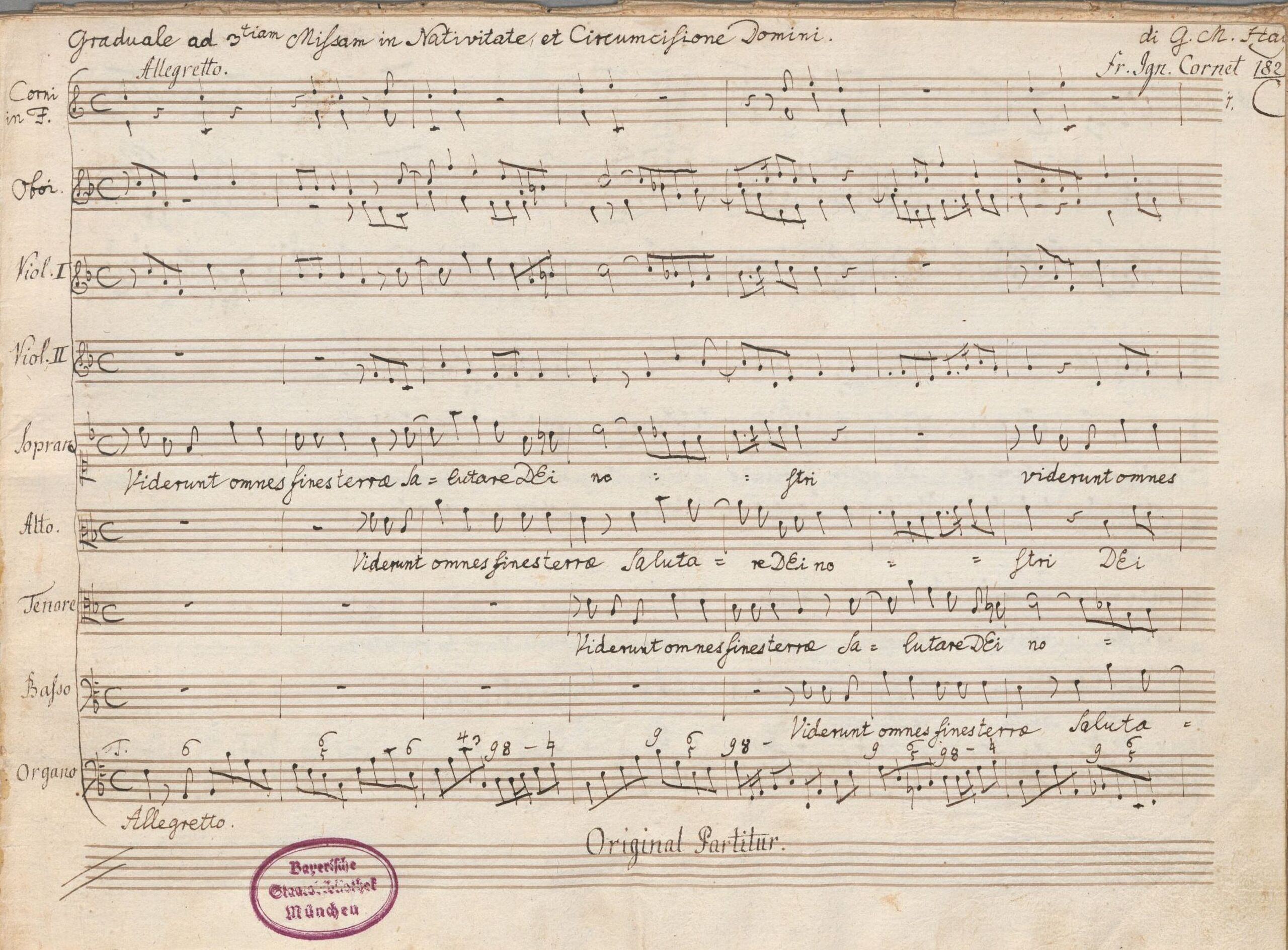

Wieder war Michael Haydn gefragt. Der Auftrag dieses Mal: die bisher üblichen Instrumentalstücke - die Sonaten und Konzertsätze, die gewöhnlich zwischen Lesung und Evangelium gespielt wurden - durch liturgische Zwischengesänge zu ersetzen. Eine gravierende Veränderung in der Dommusik!

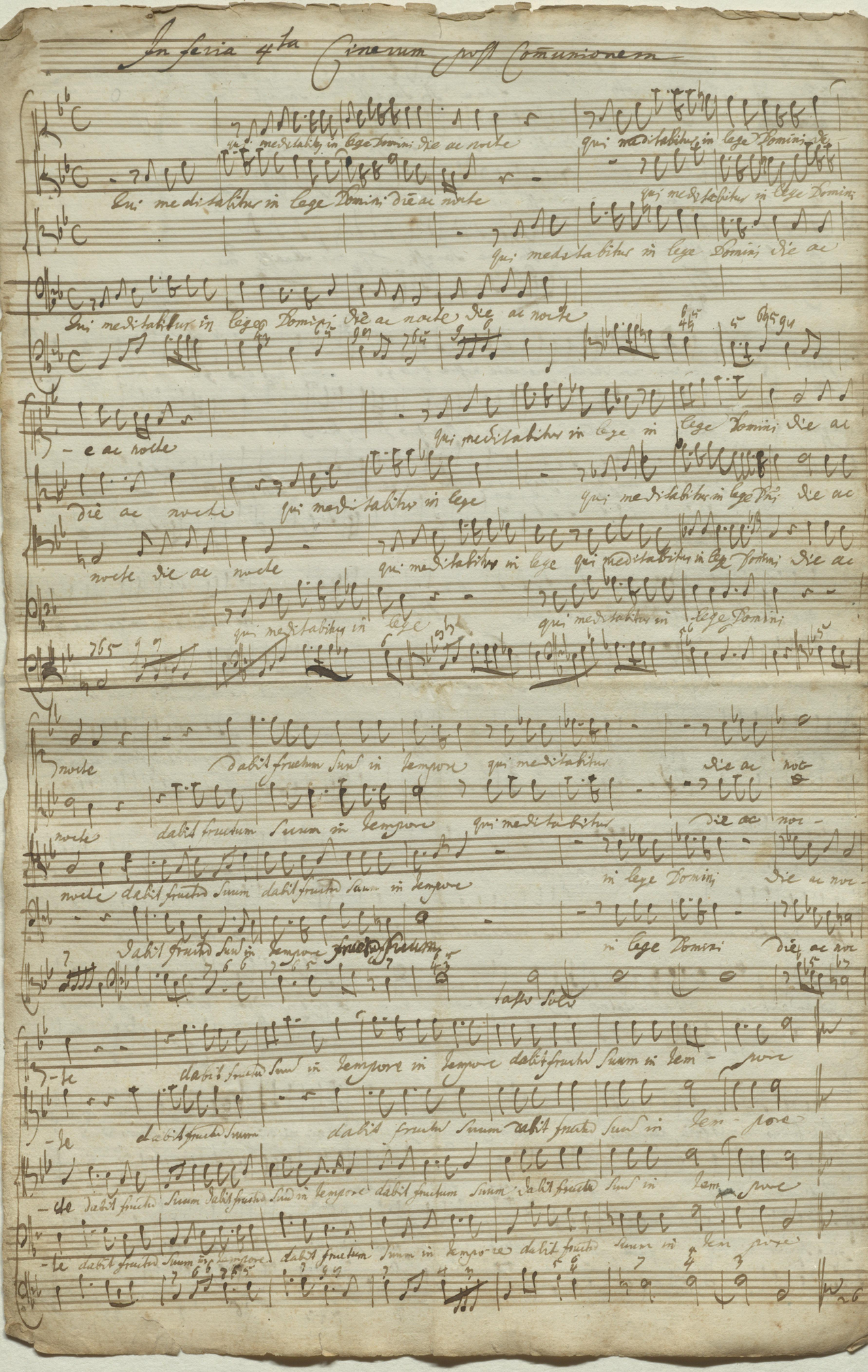

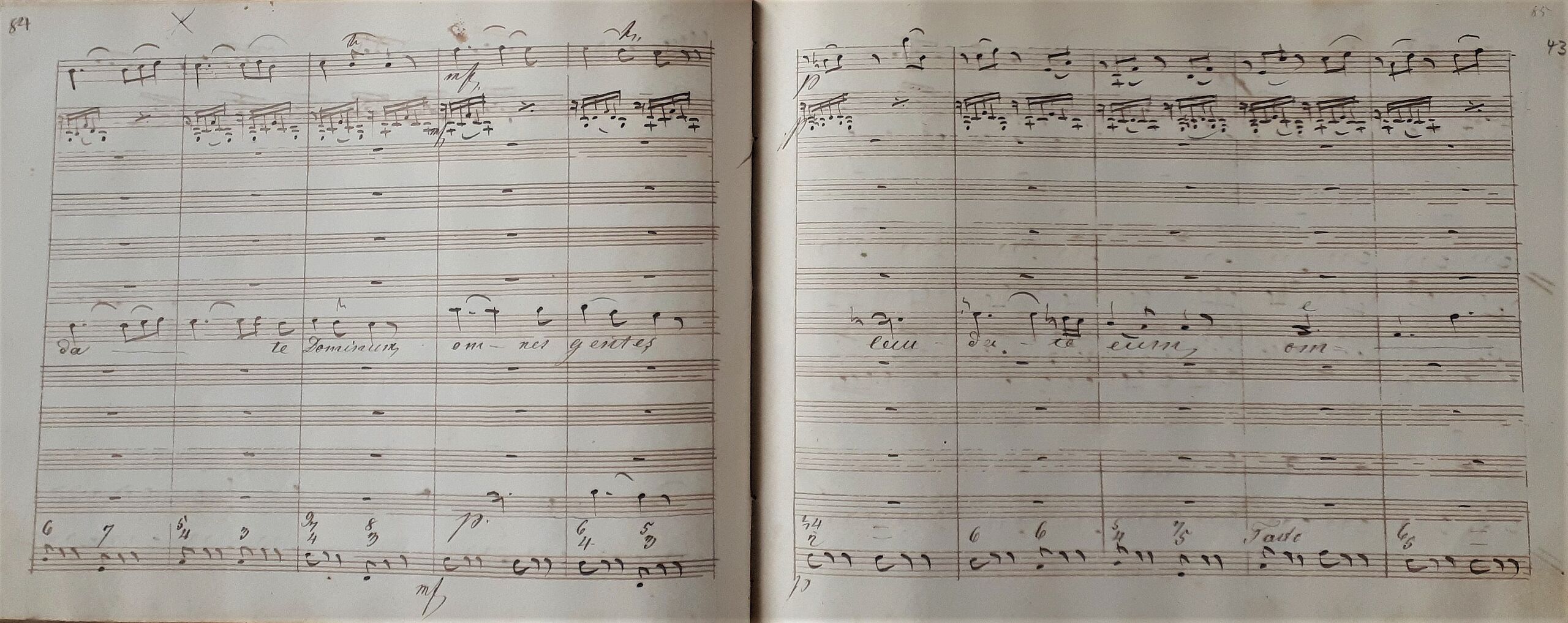

Innerhalb von zwei Jahren entstanden mehr als hundert Propriumskompositionen* für alle wichtigen Feste im Dom, mit denen Michael Haydn Maßstäbe setzte.

Viderunt omnes MH 34 steht am Beginn dieses Gradualienzyklus‘ und ist mit 6. Dezember 1783 datiert.

* Proprium: die je nach den Erfordernissen des Kirchenjahres (Sonntage, Wochentage, Hochfeste) wechselnden Texte der Liturgie (Introitus, Lesungen, Graduale oder Evangelium), im Unterschied zum Ordinarium mit den gleichbleibenden Textteilen.

Die Konsequenzen von Colloredos Anordnungen werden gerne anhand eines Briefes von W. A. Mozart aus dem Jahr 1776 an Padre Martini dokumentiert, bei dem er während seiner ersten Italienreise 1770 Unterricht erhielt.

Der Franziskanermönch Giovanni Battista Martini (1706-1784) war Komponist, europaweit bekannter Musiktheoretiker und bedeutender Bewahrer der strengen kontrapunktischen Schreibweise.

Unsere Kirchenmusik ist durchaus verschieden von der in Italien und weicht immer mehr ab. Eine Messe mit Kyrie, Gloria, Credo, der Sonata zur Epistel, dem Offertorium oder Motetto, dem Sanctus und Agnus Dei, auch die feierlichste, darf – wenn der Erzbischof selbst das Hochamt hält – höchstens drei Viertelstunden dauern. Diese Art von Komposition braucht ein besonderes Studium. Und dabei muss es eine Messe mit allen Instrumenten, Trompeten, Pauken usw. sein.

Auch wenn Colloredo konsequent Verknappung und Konzentration einforderte - die spezielle Salzburger Tradition der Missae breves et solennes gab es nicht erst seit dem reformfreudigen Fürsterzbischof, sondern schon seit den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts.

Bereits die beiden Hofkapellmeister Matthias Sigismund Biechteler (1706-1743) und Carl Heinrich von Biber (1743-1749) schufen eine beträchtliche Anzahl an Messen dieser Art, die Kürze und Feierlichkeit miteinander verbanden. Den für das Pontifikalamt (Festum pallii) obligaten höchsten Festlichkeitsgrad signalisierten Pauken und Trompeten.

Laudate Dominum

W. A. Mozart

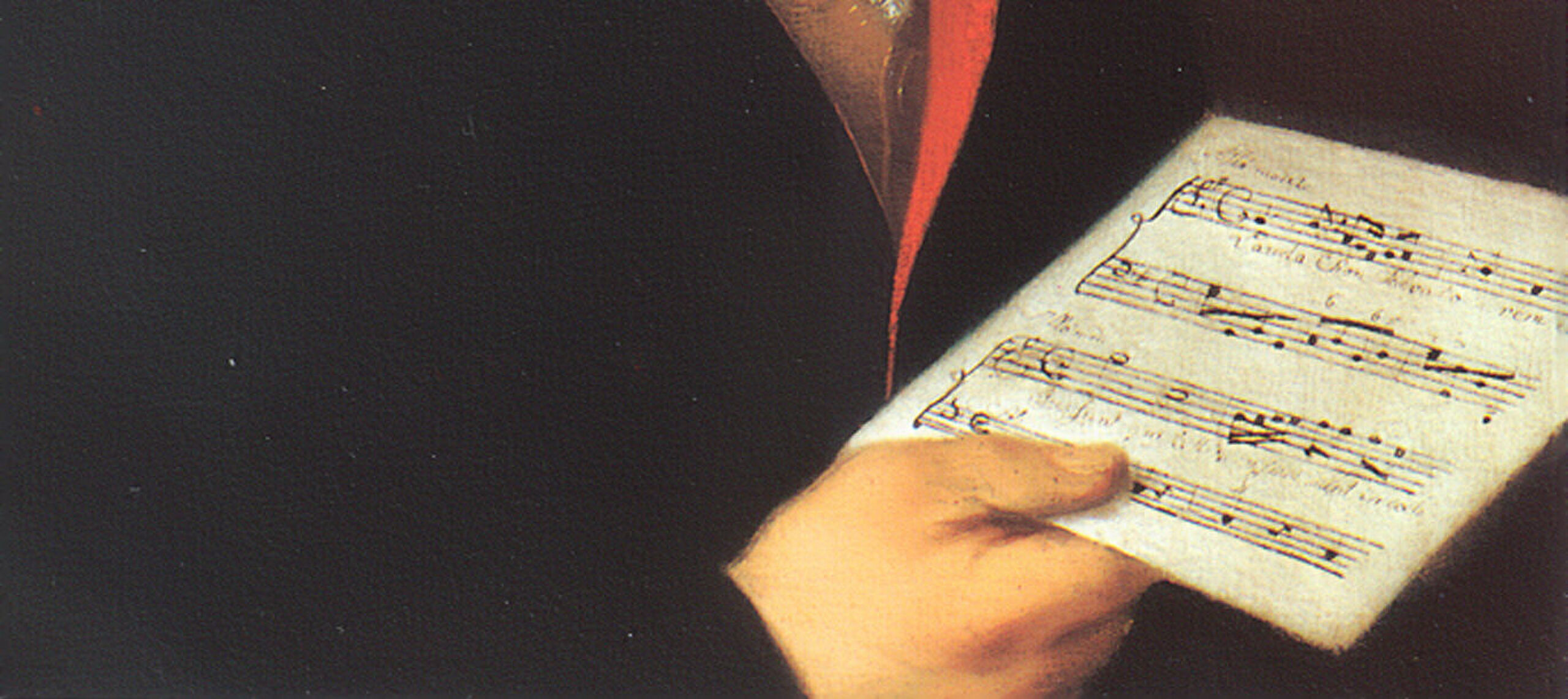

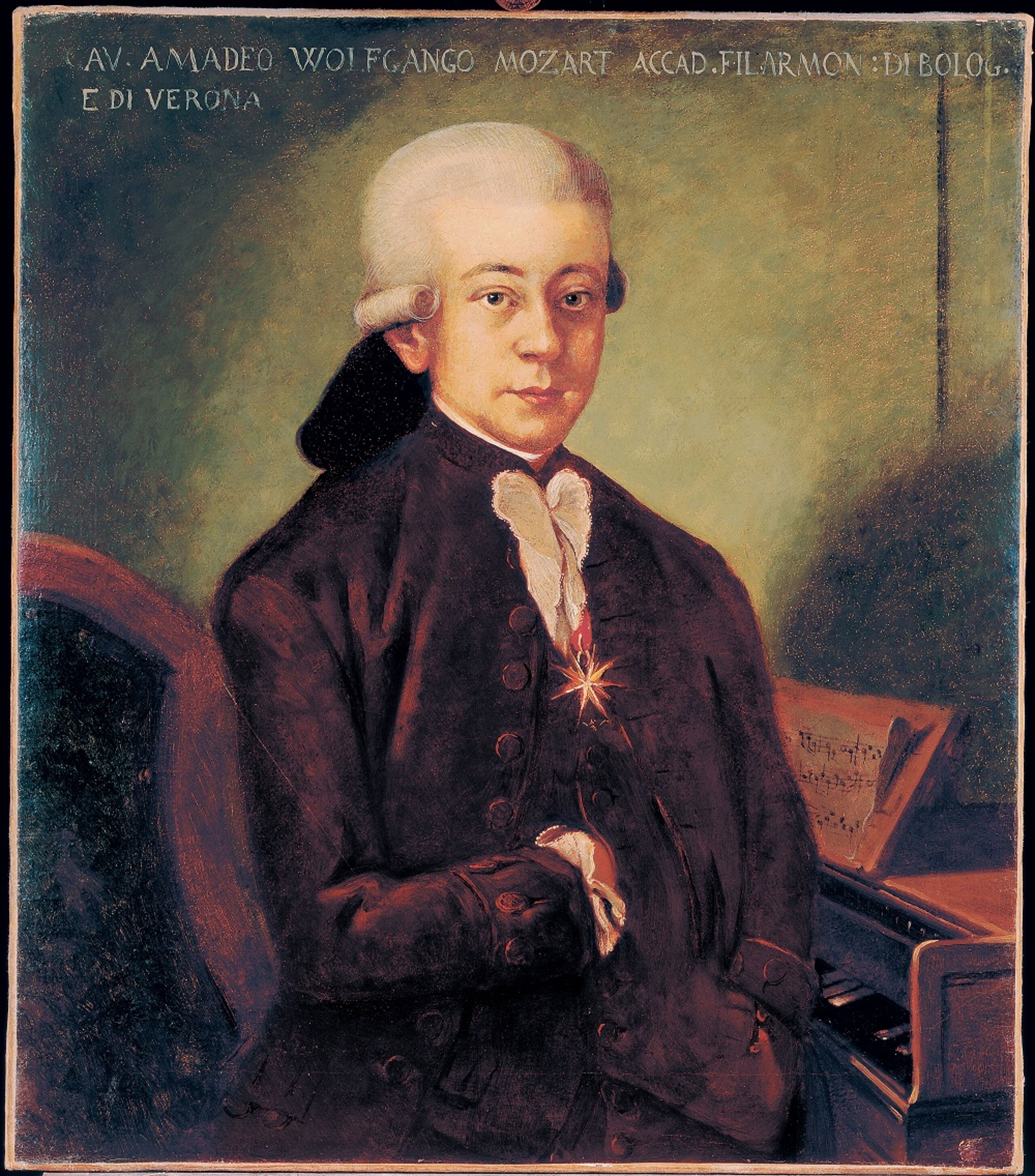

Wolfgang Amadé Mozart als Ritter vom Goldenen Sporn, für Padre Giovanni Battista Martini gefertigt.

Ölkopie von Antonio Maria Nardi, 1926, nach einem verschollenen Ölgemälde von Johann Nepomuk della Croce (?), 1777 (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

1777 verließ W. A. Mozart den Salzburger Hofdienst und begab sich auf der Suche nach Anstellung und Kompositionsaufträgen über München, Augsburg und Mannheim nach Paris.

Zwei Jahre später kehrte er mit leeren Händen zurück und wurde von Colloredo “… zu Unseren Hof Organisten gnädigst an- und aufgenommen.”

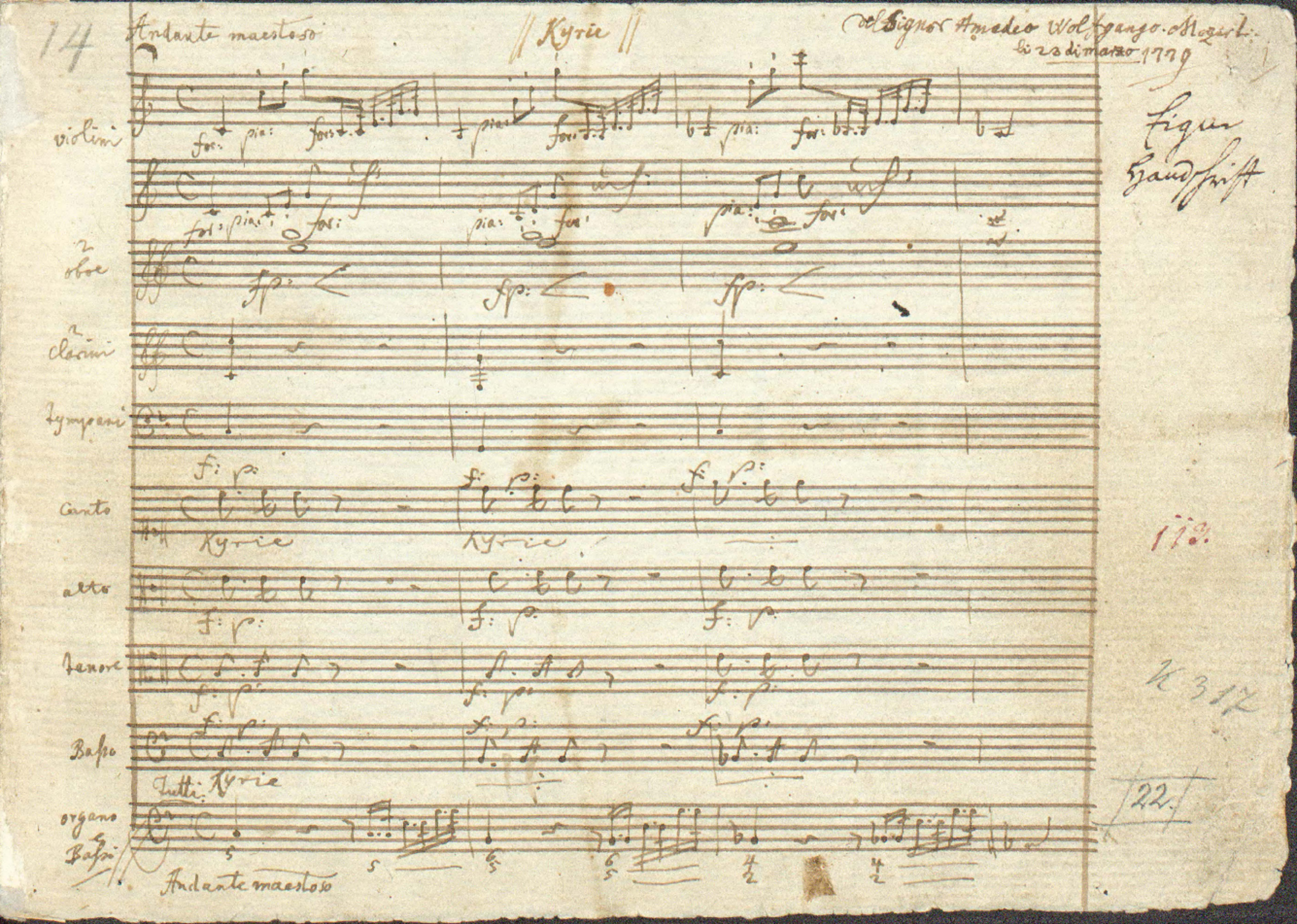

Mitte Jänner 1779 trat er in der Nachfolge Anton Cajetan Adlgassers (1729-1777) seinen Dienst als Hof-und Domorganist an.

Ex Decreto Nostro 17ma Januarii 1779. Demnach Wir den Supplikanten zu Unserem Hof-Organisten mit deme gnädigst an- und aufgenommen haben, daß derselbe gleich den Adelgasser seine aufhabende Verrichtungen sowohl in dem Dom, als bey Hof, und in dem Kapellhaus mit embsigen Fleis ohnklagbar versehe, auch den Hof, und die Kirche nach Möglichkeit mit neuen von Ihme verfertigten Kompositionen bedienne; Als bestimmen demselben hiefür, gleich dessen Vorfahrern, einen jährlichen Gehalt pr. VierHundert, und fünfzig Gulden, und befehlen unserem Hofzahlamt dieselbe in monatlichen Ratis abzuführen, und gebührenden Orts in Rechnung per Ausgabe einzulegen.

Mozart beherrschte schon früh die unterschiedlichen kirchenmusikalischen Schreibarten, die kontrapunktischen Formen ebenso wie den homophonen Satz*.

An seinen Vater schrieb er, dass „er so ziemlich alle Kompositionsarten und Stile annehmen und nachahmen“ könne (Brief 7. Februar 1778).

So finden sich in seiner geistlichen Musik traditionelle Schreibweisen - Choralzitate, Kontrapunkt, Gregorianischer Choral und Fugen.

Vater Leopold sorgte dafür, dass er die Regeln des alten Stils (stile antico), dem die Kirchenmusik grundsätzlich verhaftet war, studierte und lernte, gewisse Abschnitte polyphon und „fugweis“ zu behandeln**. Diesbezügliche Fertigkeiten erwarb er auch in Italien, bei Padre Giovanni Battista Martini in Bologna oder Hofmusikintendant Eugenio Marquis de Ligniville in Florenz.

Mozart jonglierte aber auch gekonnt mit den Stilen.

Maßgebend für das 18. Jahrhundert war die Mischung aus “galant-leicht” und “gelehrt-streng”, auch und besonders in der Kirchenmusik.

Der alte Kirchenstil wurde mehr oder weniger stark mit den neuen Kompositionstechniken der Vorklassik verknüpft, wie einfacheren Harmonien (Natürlichkeit) und Elementen weltlicher Vokal- und Instrumentalmusik (z. B. arienhafte Einlagen).

* Homophonie: Alle Stimmen ordnen sich einer Hauptstimme (Melodie) als Akkord unter (Melodiensatz, akkordisch-harmonischer Zusammenklang), Die oben aufliegende Melodie ist Trägerin des Ausdrucks, findet sich sowohl in der Klassik und in vierstimmigen Chorsätzen als auch in Pop-, Rock- und Elektromusik.

**Polyphonie: kunstvolle Ausprägung der Mehrstimmigkeit, mehrere selbstständige Stimmen bestimmen den Tonsatz. Kontrapunkt, Kanon und Fuge sind Techniken und Formen, in deren Rahmen sich das polyphone Stimmen-Geflecht entfaltet.

Christian Leopold Bode (1831-1906), W. A. Mozart als Knabe von 14 Jahren, 1859 (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

Mozart war Teil der Salzburger Tradition, die auch seine Kirchenmusik prägte.

Er hat aber, wie im Bereich der weltlichen Musik, die Vorgaben zu einer individuellen und unverkennbaren musikalischen Sprache geformt.

Den Großteil seiner Kirchenmusik komponierte er für den Salzburger Dom.

Obwohl diese nur einen kleinen Teil des Dom-Repertoires ausmacht, war Mozart in den 1770er-Jahren Hauptlieferant von Messen, Litaneien, Vespern und kleineren Kirchenwerken für die Salzburger Metropolitankirche.

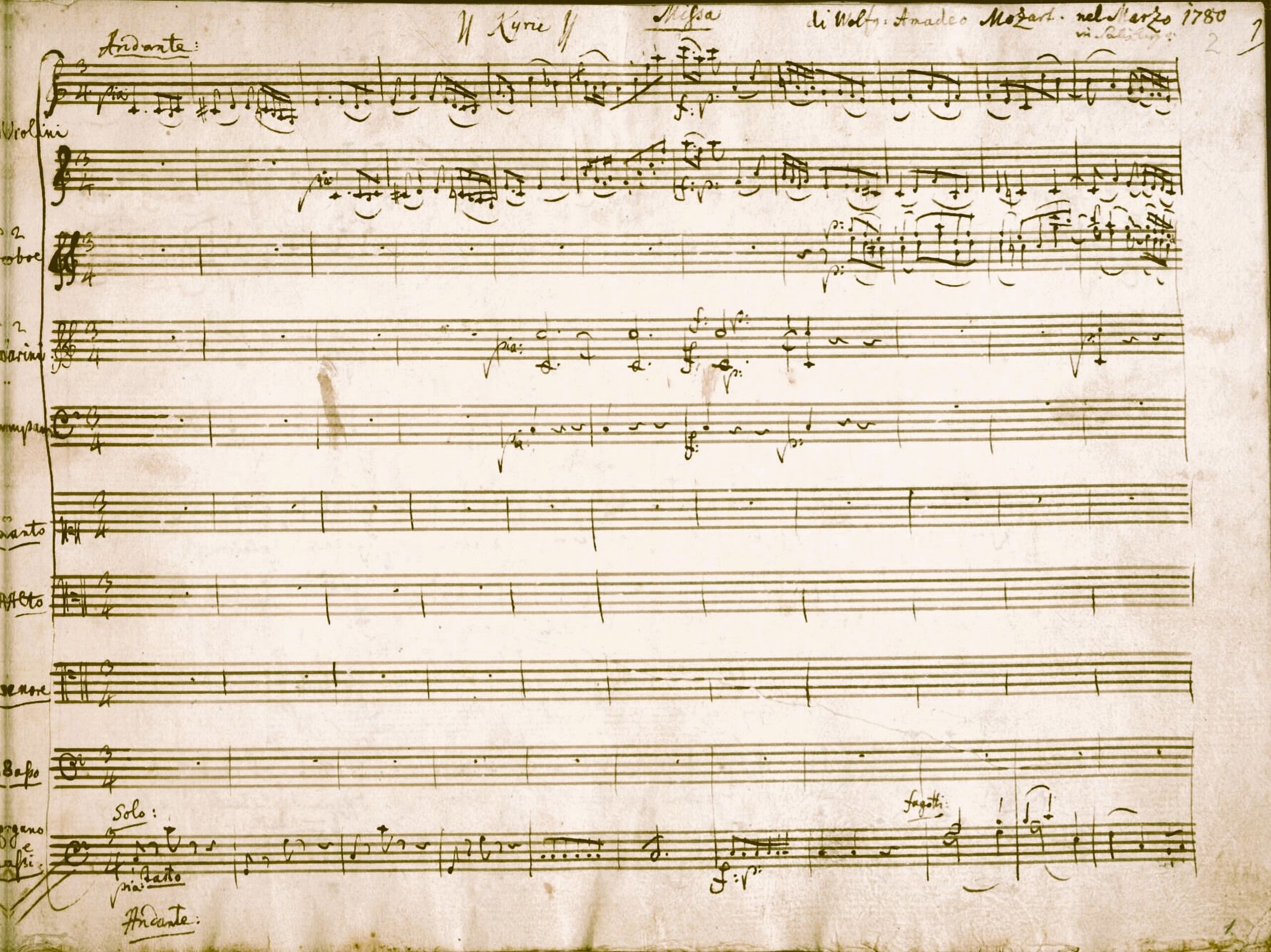

Zu den bekanntesten Werken zählen die Missa in C-Dur KV 220 (Spatzenmesse), die Krönungsmesse KV 317 für das Hochamt im Dom am Ostersonntag des Jahres 1779 – Mozarts erste Messkomposition in seiner Funktion als Hof- und Domorganist – sowie die Missa solemnis KV 337 für das Oster-Hochamt des darauffolgenden Jahres.

Sein letztes kirchenmusikalisches Werk für den Salzburger Dom sind die Vesperae solennes de Confessore KV 339.

Der 5. Satz, der Psalm 117 Laudate Dominum - für Solo-Sopran, Chor und Orchester - zählt zu den bekanntesten Kompositionen der Salzburger Zeit und in seiner berührenden Kantabilität zum Schönsten mozartscher Vokalkunst.

Meisterlich durchgearbeitet

Michael Haydn

Michael Haydn (1737-1806), der jüngere Bruder Joseph Haydns (1732-1809), war neben und nach W. A. Mozart die wichtigste und bedeutendste Musikerpersönlichkeit am fürsterzbischöflichen Hof in Salzburg.

„Jeder Kenner der Tonkunst und ihrer Literatur weiß, und wußte schon längst, dass Michael Haydn, als Kirchencomponist, unter die ersten Künstler dieses Faches, aus jeder Zeit und jeder Nation, gehört.“, merkte der Dichter-Komponist E. T. A. Hoffmann 1812 in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung an.

Michael Haydns Œuvre umfasst 838 Werke in nahezu allen Musikgattungen seiner Zeit.

Von besonderer Bedeutung ist das kirchenmusikalische Schaffen. Hier war er Wegbereiter und vielfach kopiertes Vorbild einer ganzen Generation jüngerer Musiker im süddeutsch-österreichischen Raum und übte großen Einfluss u.a. auf Wolfgang Amadé Mozart und Franz Schubert aus.

In Haydns Werk zeigt sich eine gelungene Synthese von alt und neu, von kontrapunktisch-strengem und harmonisch-konzertantem Stil.

Das Spätwerk mit liedhaft-einfachen Sätzen - wie in seinen Gradualien und deutschen Messen - kündigte das bürgerliche Musikzeitalter an.

Michael Haydns Kirchenmusik ist untrennbar mit Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo verbunden. In Haydn fand Colloredo einen Komponisten, der seine Reformvorstellungen zu realisieren vermochte und einen mustergültigen Ausgleich zwischen den Vorgaben seines Dienstherrn, dem Traditionalismus seiner Landsleute und einer zeitlos hohen musikalischen Qualität fand.

Nach W. A. Mozarts Zerwürfnis mit dem Salzburger Hof wurde Michael Haydn 1782 dessen Nachfolger als Hof- und Domorganist: „…so benennen wir ihne zu Unserem Hof- und Domorganisten auf Art und Weise, wie diesen Dienst der junge Mozart zu versechen verbunden, mit der angehängten Begingnisse, dass er mehr Fleiß bezeuge, die Kapellknaben instruiere und für Unsere Dom-und Kammermusik öfter etwas componiere, auch solchen Falls in dem Dom dirigiere“.

Als solcher hatte er zudem Dienst an der Hoforgel im Dom zu versehen sowie bei Kammermusiken bei Hof zu „accompagnieren“.

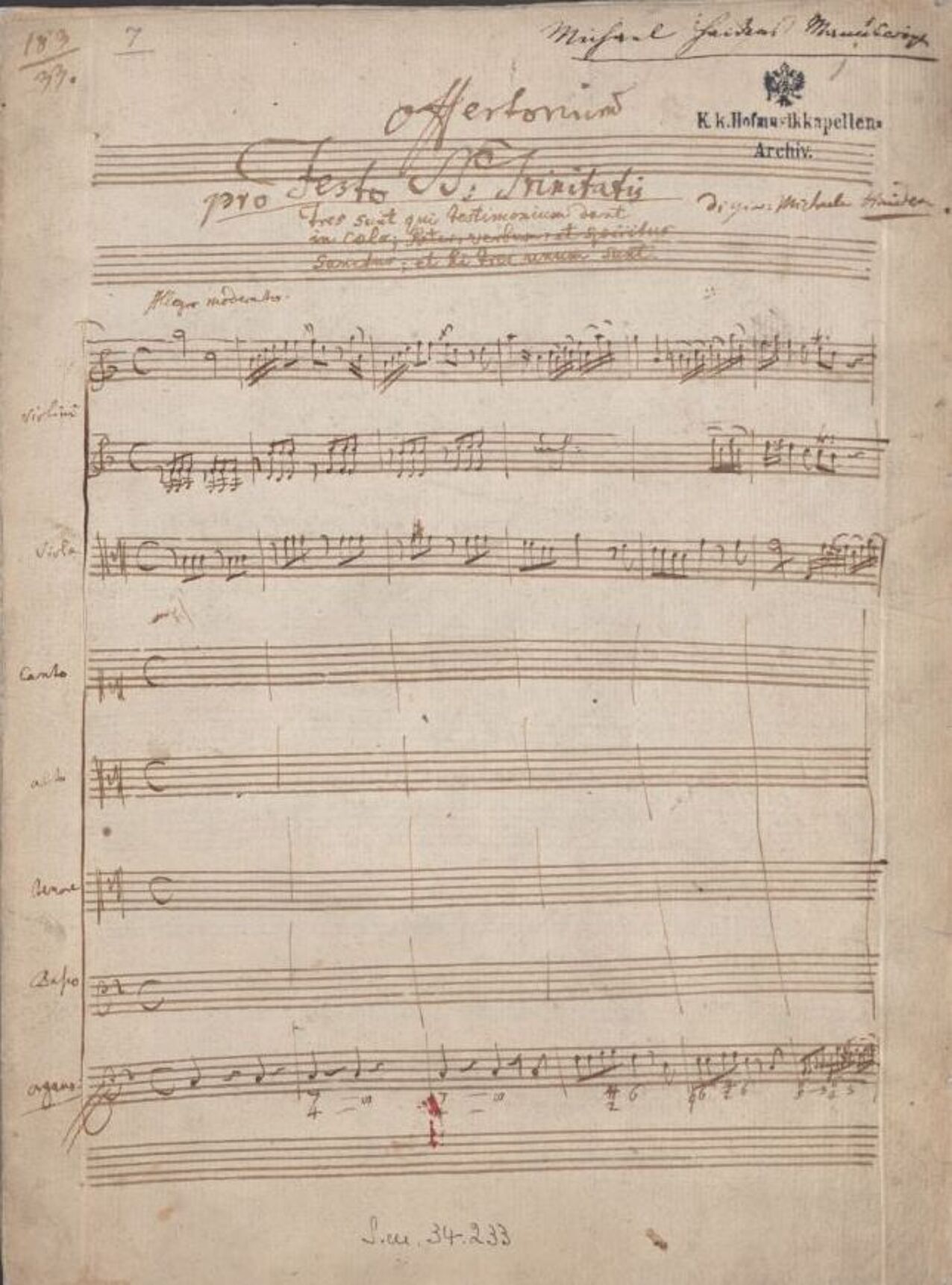

„unstreitig der erste und vortrefflichste Kirchencomponist“

Auf dem als Originalporträt geltenden Gemälde von Franz Xaver Hornöck hält Michael Haydn - gleichsam als Zeichen seiner Meisterschaft als Kirchenkomponist - ein Notenblatt mit den ersten Takten seines Offertoriums zum Dreifaltigkeitsfest, Tres sunt MH 183, und der Fronleichnams-Sequenz Lauda SionSalvatorem MH 215 in Händen.

Die beiden Werke kennzeichnen seine stilistische Bandbreite: Das Tres sunt (1772) ist im traditionellen polyphon-kontrapunktischen (strengen) Satz gehalten. Das Graduale Lauda Sion (1775) im neuen schlichten homophon-liedhaften Satz basiert auf Texten von Thomas von Aquin - eine seraphische Hymne, die sich Haydn auf dem Totenbett von den Freunden vortragen ließ.

W. A. Mozart war von beiden Kompositionen dermaßen beeindruckt, dass er diese kopierte und sich die Abschriften später nach Wien schicken ließ: „…mit dieser Gelegenheit könnten sie mir wohl noch was mitschicken … und unterdessen das tres sunt vom Haydn – bis sie mir was anders von ihm schicken können; - das Lauda Sion möchte gar zu gerne hören lassen. – das tres sunt muss von meiner hand in Partitur geschrieben da seyn.-…“ (Brief aus Wien an den Vater in Salzburg, 12. März 1783)

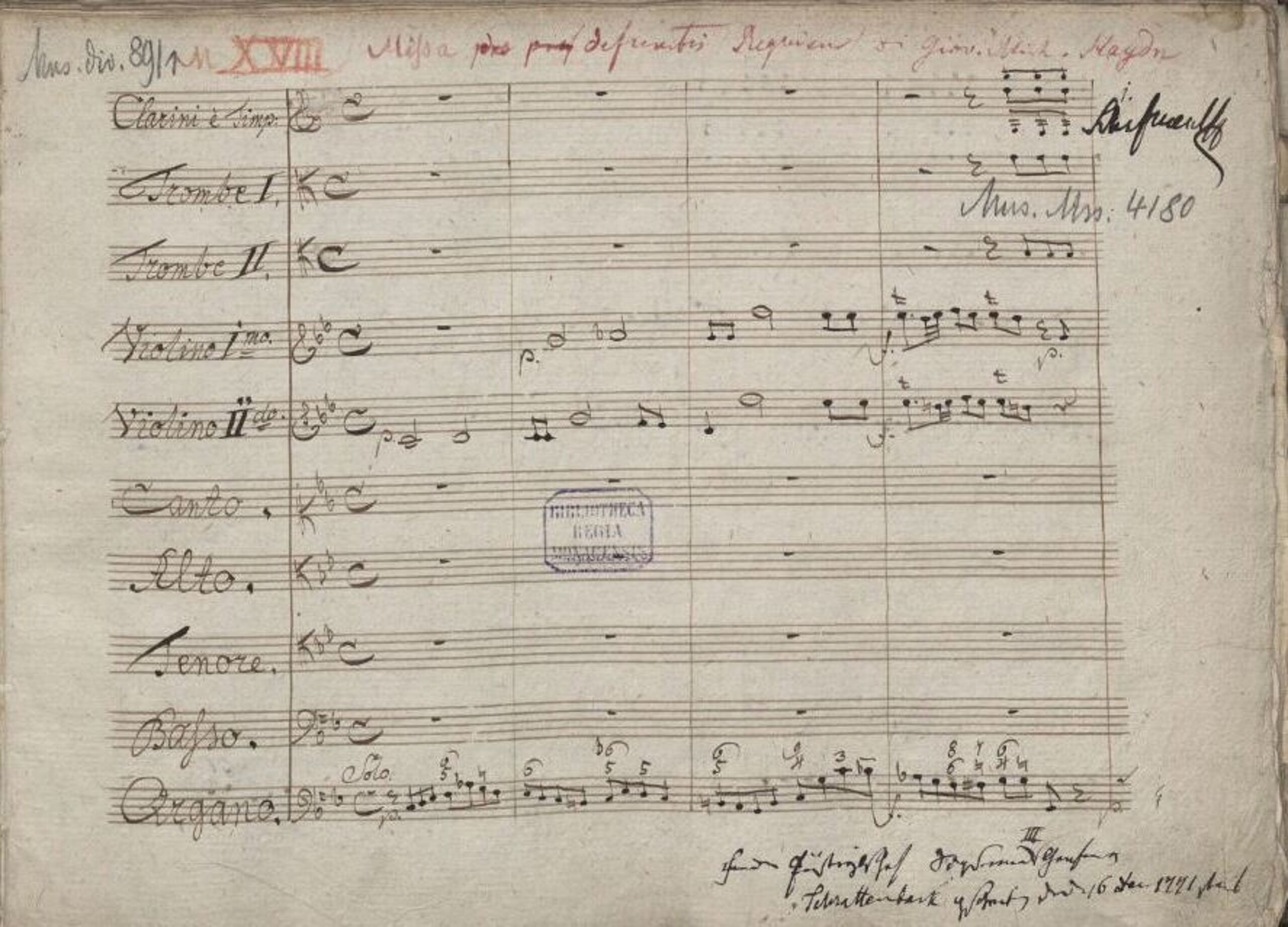

Haydns wohl bedeutendste kirchenmusikalische Komposition ist das Requiem in c-Moll MH 155 für die Begräbnisfeierlichkeiten von Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach, der am 16. Dezember 1771 verstorben war.

Ein exemplarisches Werk, das tiefen Eindruck hinterließ, auch bei Leopold und W. A. Mozart, die, eben erst aus Italien zurückgekehrt, vermutlich bei der Aufführung anwesend waren.

In Mozarts Requiem KV 626 ist der Rückbezug auf Haydns Schrattenbach-Requiem unüberhörbar.

Die Fürsterzbischof Colloredo gewidmete Hieronymus-Messe MH 254 für das Allerheiligenhochamt 1777 ragt durch eine einzigartige instrumentale Besetzung hervor - Solisten und Chor werden von Oboen und Fagotten anstatt der üblichen Streicher begleitet – und besticht durch eine ideale Mischung von moderner „galanter“ Tonsprache und herkömmlicher Kontrapunktik.

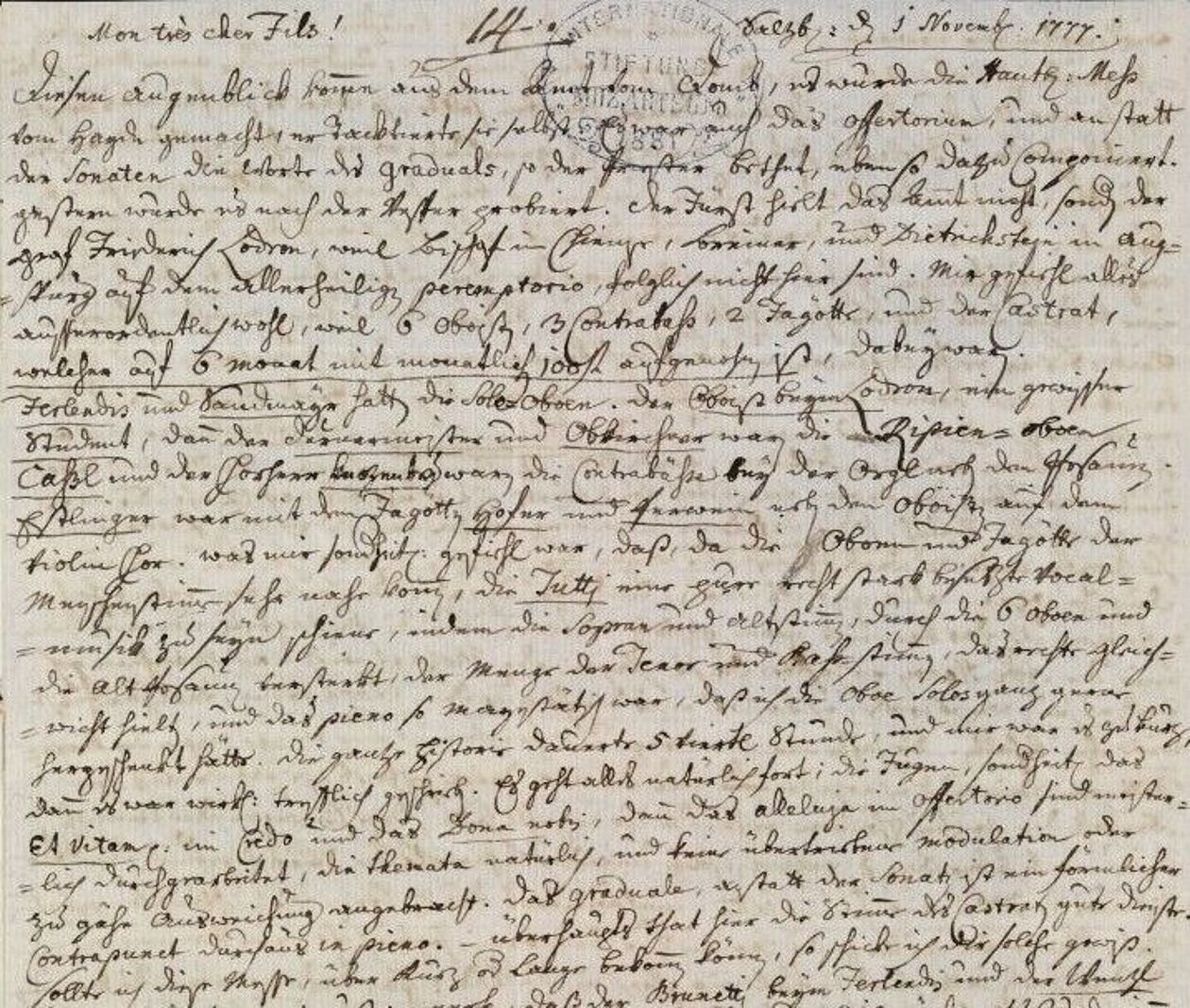

Brief Leopold Mozarts an seinen Sohn in Mannheim, 1. November 1777 (Internationale Stiftung Mozarteum ISM, Bibliotheca Mozartiana Sign.: DocBD 362, S.1)

Laut Leopold Mozart gab es eine „Prob“, bei der auch der Fürsterzbischof zugegen war.

Der sonst so gestrenge und spitzzüngige Kollege zeigte sich jedenfalls begeistert und erachtete dieses Werk als wertvolles Lehrstück für seinen Sohn.

… es wurde die Hautb:Meß vom Haydn gemacht, er Tacktierte sie selbst … Mir gefiehl alles ausserordentlich wohl, weil 6 Oboen, 3 Contrabaß, 2 Fagötte, und der Castrat … dabey waren … was mir sonderheit:gefiehl war, daß da die Oboen und Fagötte der Menschenstimme sehr nahe kommen, die Tutti eine pure recht stark besetzte Vocalmusik zu seyn schiene, indem die Sopran und Altstimmen, durch die 6 Oboen und die AltPosaunen versterkt, der Menge der tenor und Baß=stimmen, das rechte Gleichgewicht hielten, und das pieno so majestätisch war, daß ich die Oboe Solos ganz gerne hergeschenkt hätte. die ganze Historie dauerte 5 viertl Stunde, und mir war es zu kurz, dann es war wirk:trefflich geschrieben. Es geht alles natürlich fort; die Fugen, sonderheitl das Et vitam etc: im Credo und das Dona nobis, dann das alleluja im offertorio sind meisterlich durchgearbeitet, die themata natürlich und keine übertriebene modulation oder zu gähe Ausweichung angebracht. Das Graduale, anstatt der Sonaten ist ein förmlicher Contrapunkt durchaus in pieno … sollte ich diese Messe, über Kurz oder Lange bekommen können, so schicke ich dir solche gewiß.

Luigi Gatti - Salzburgs letzter Hofkapellmeister

Ab Juli 1782 wirkte Luigi Gatti als fürsterzbischöflicher Hofkapellmeister in Salzburg.

1740 in Lazise am Gardasee geboren, besuchte er in Mantua das Priesterseminar, wandte sich nach seiner Weihe jedoch einer musikalischen Laufbahn zu.

Gatti war, bevor er dem Ruf nach Salzburg folgte, ein renommierter Opern- und Oratorienkomponist. Hier widmete er sich in erster Linie der Kirchenmusik.

Am Beginn seines Wirkens in Salzburg steht ein herausragendes sakrales Werk: Seine monumentale Missa Sancti Ruperti mit ihrer ungewöhnlichen 5-stimmigen Vokalbesetzung erklang während der zentralen kirchlichen Feier am 1. September 1782 im Rahmen der großen 1200-Jahr-Feier des Erzstifts im Dom.

Als Salzburg 1806 an Österreich fiel, war die Ära der höfisch geprägten Musik unwiderruflich zu Ende.

Die Aufgaben der Hofmusikkapelle am Dom übernahm die Dommusik. Gatti musste die Auflösung der Hofmusik vollziehen und fungierte ab 1807 als Domkapellmeister.

Salzburgs letzter fürsterzbischöflicher Hofkapellmeister starb 1817 in Salzburg und liegt auf dem Sebastiansfriedhof begraben.

Der abgebildete „Kapellmeister im Chorroke“ aus der berühmten Kuenburg-Kostümbilder-Sammlung ist aller Wahrscheinlichkeit nach Luigi Gatti.

Die Aquarell-Gouache gilt als Gattis einziges bisher bekanntes Porträt.

Er hält zusammengerollte Notenseiten in der Hand, mit denen damals der Takt (ital. Battuta) geschlagen wurde.

Der Chorrock signalisiert den musikalischen Dienst im Dom.