Auf dem Weg in neue Klangwelten

Italienische Komponisten entwickelten um 1600 eine neue musikalische Sprache und neue musikalische Gattungen. Sie eroberten damit ganz Europa und waren im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend.

Dieser elementare Stilwandel brachte den monodischen und konzertierenden Stil* auch in die Kirchenmusik.

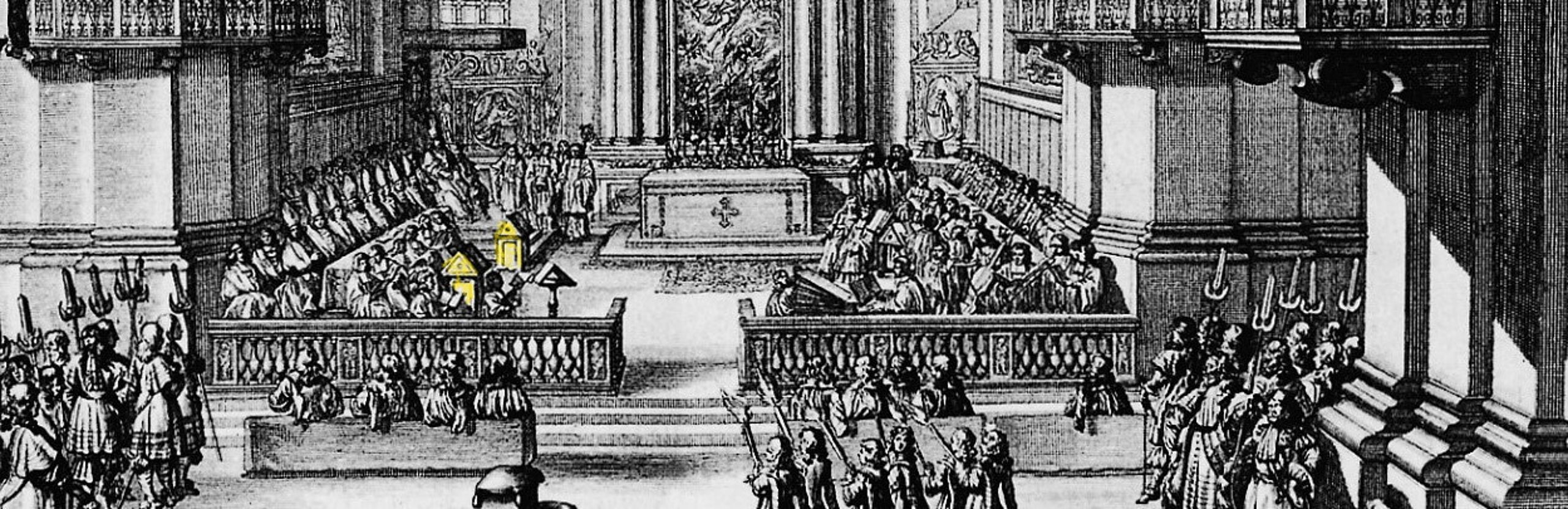

Als besonders einflussreich und populär erwies sich in Salzburg die (venezianische) Mehrchörigkeit.

Die getrennte räumliche Aufstellung der vokalen und instrumentalen Teil-Ensembles („Chöre“) und das stete Wechselspiel zwischen solistischen und chorischen Partien erzielte einen überwältigenden Stereo-Effekt.

Der barocke Gottesdienst zauberte damit an Hochfesten und zu besonderen Anlässen eine spektakuläre Einheit von Liturgie, Raum und Klang.

* Monodie: der sprach-und affektbezogene Sologesang, harmonisch begleitet und gestütztvon einem einzelnen Akkord-Instrument, einer Instrumentengruppe oder einem Generalbass (Bassstimme)

Konzertierendes Prinzip: zentrales Element der Barockmusik, verschiedene Stimmen oder Stimmengruppen (Sänger und/oder Instrumentalisten) stehen einander gegenüber in einem wetteifernden und zwischen Tutti (ital.: alle) und Solo wechselndem Zusammenspiel.

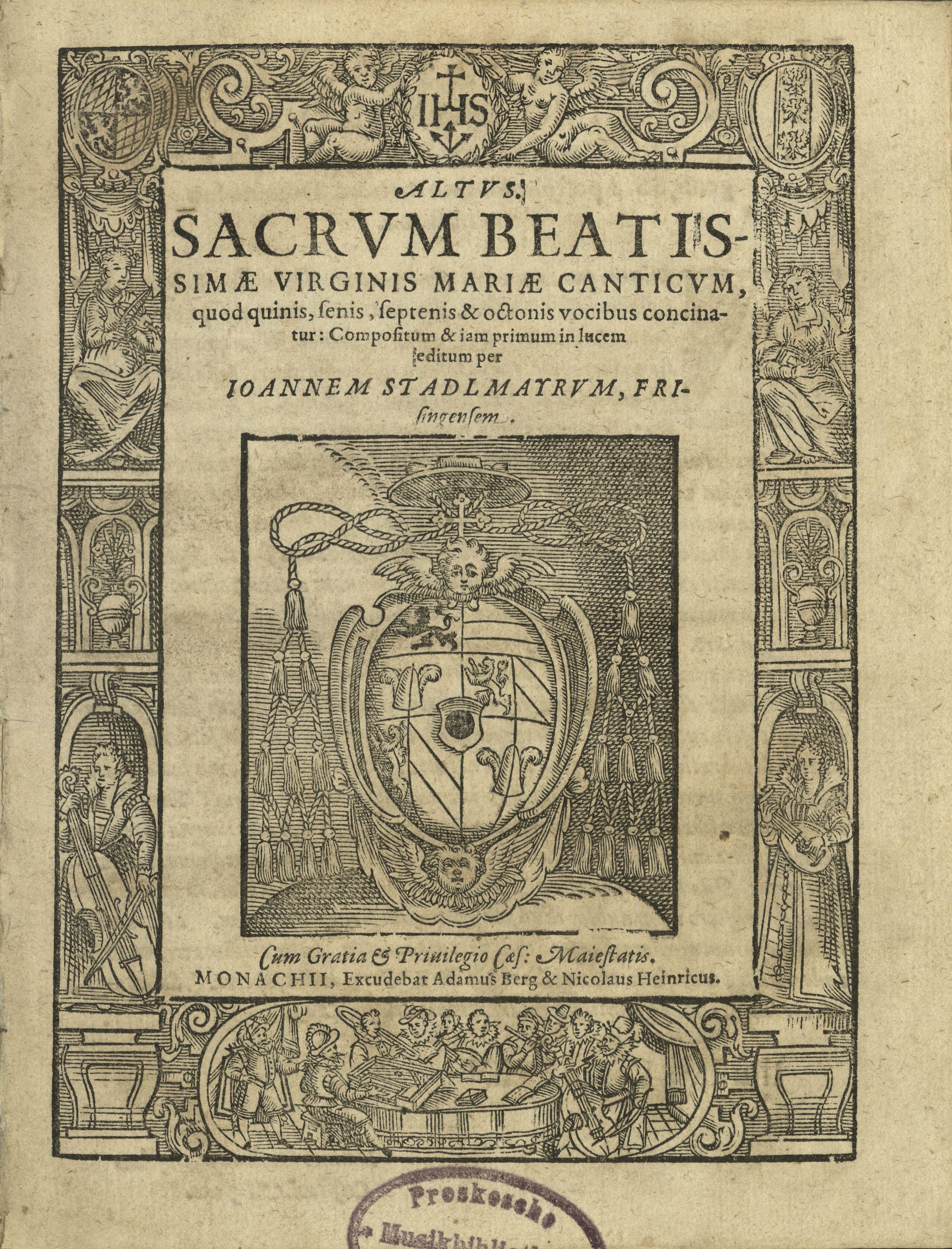

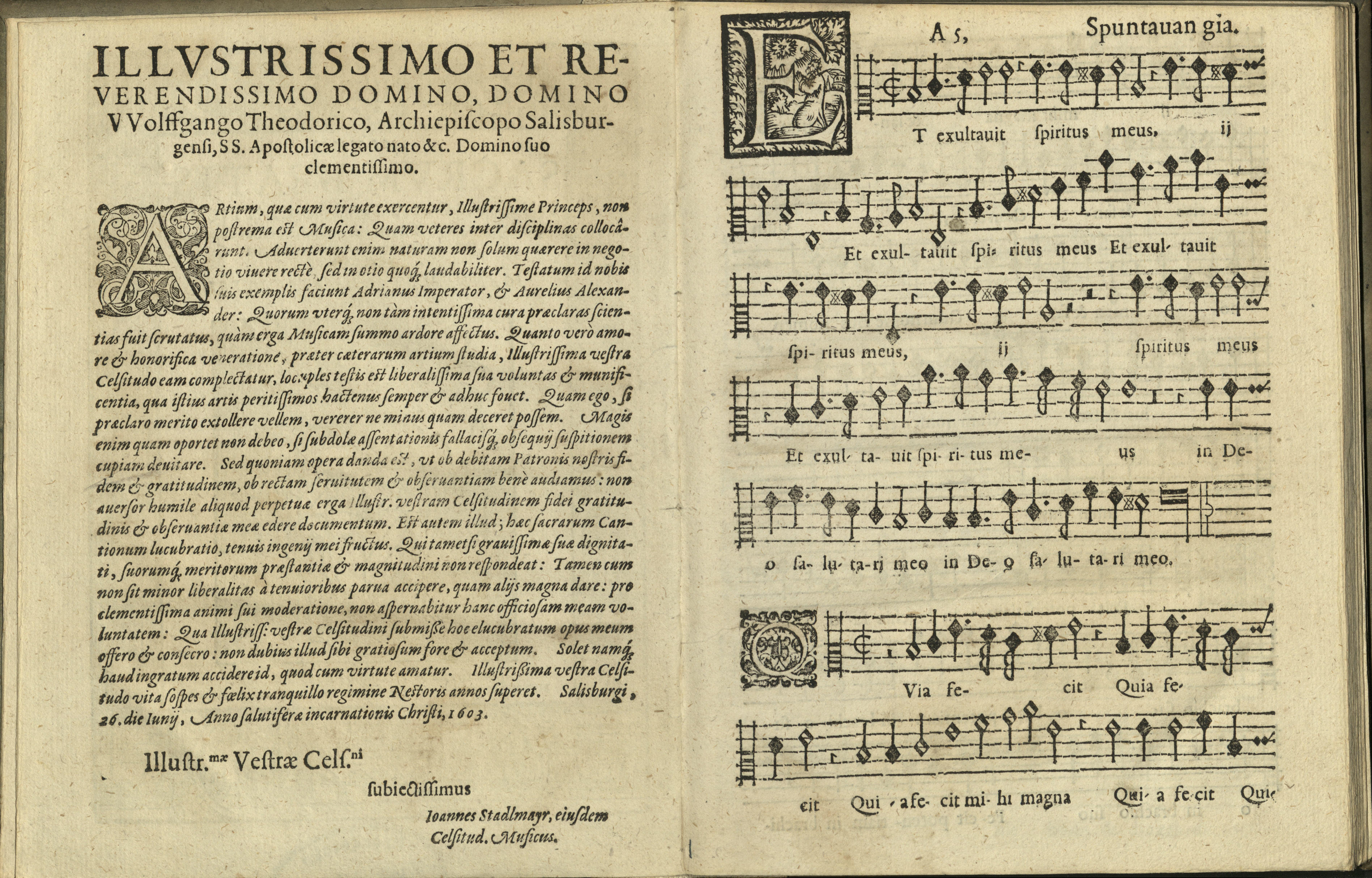

„Aller Komponisten Zier und Ehr“ - Johann Stadlmayr

So pries Hofkapellmeister Abraham Megerle (1640-1652) seinen Lehrer und Amtsvorgänger Johann Stadlmayr (um 1575-1648), in dessen Werk sich die Dynamik dieser tiefen Umbruchphase widerspiegelt.

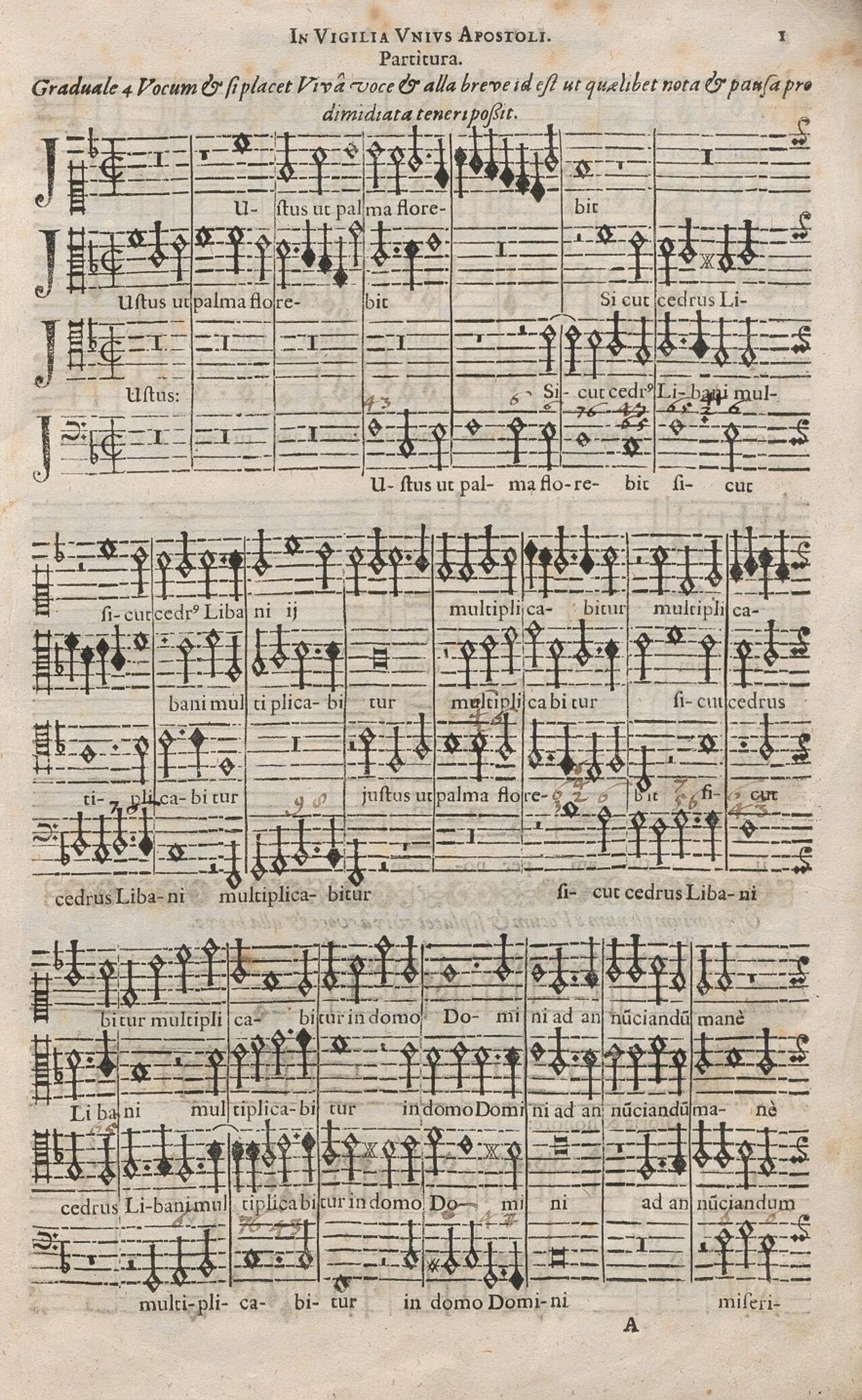

Stadlmayr zählte im süddeutsch-österreichischen Raum zu den erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. Er vereinte Traditionen aus dem 16. Jahrhundert mit den Errungenschaften des konzertierenden Stils des 17. Jahrhunderts, beherrschte meisterhaft den strengen polyphonen Satz, orientierte sich in seiner Musiksprache aber auch an der venezianischen Mehrchörigkeit.

Dieses Nebeneinander von altem und neuem Stil war typisch für die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts.

In Salzburg wirkte er spätestens seit 1603, quittierte aber bald wieder und trat 1607 in die Dienste der Tiroler Erzherzöge.

Auch seine erste Magnificat*-Sammlung zeugt von der vielseitigen Beherrschung verschiedenartiger Kompositionstechniken. Die 5-8 stimmigen Kompositionen sind durch den reizvollen Wechsel polyphoner und klangprächtiger homophoner Abschnitte** charakterisiert.

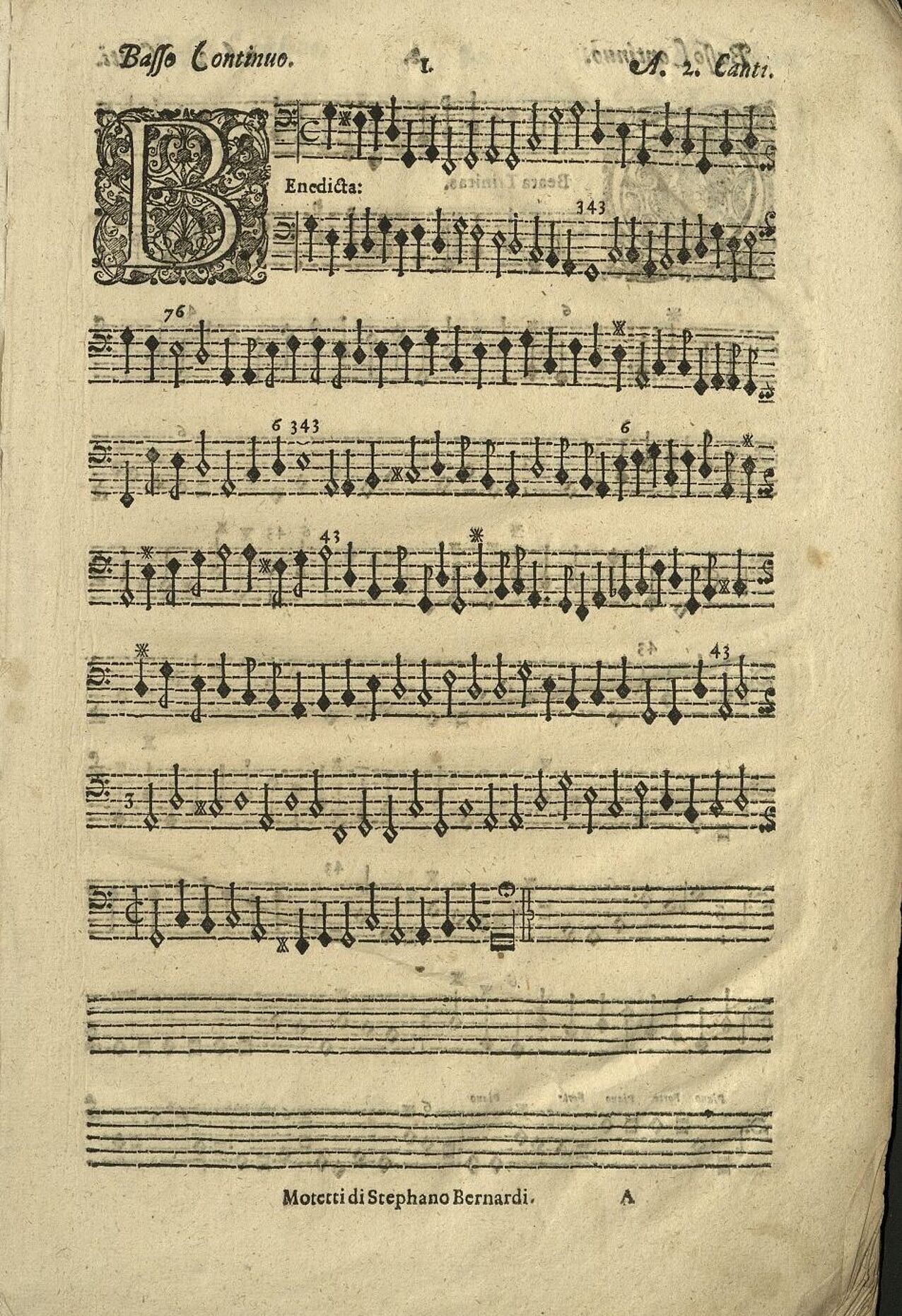

Die untere Rahmenleiste zeigt Musiker mit Stimmbüchern um einen Tisch mit einem kleinen Tasteninstrument gruppiert und vermittelt damit einen Eindruck der damals üblichen Musiker-Positionierung.

* Das Magnificat ist der Lobgesang Marias, den sie bei ihrer Cousine Elisabeth spricht, als Antwort auf die Ankündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel.

** Polyphonie: Vielstimmigkeit, die gleichzeitig erklingenden Stimmen sind gleichberechtigt und eigenständig

Homophonie: Gleichstimmigkeit, mehrere zusammenklingende Stimmen, die entweder rhythmisch gleich sind (Akkordsatz), oder sich einer Hauptstimme begleitend unterordnen.

Sacrum Beatissimae Virginis Mariae Canticum widmete Stadlmayr seinem Dienstherrn, Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau, dessen Wappen das Titelblatt ziert.

Wolf Dietrich bekam übrigens nicht nur von in seinen Diensten stehenden Musikern Zueignungen. Auch eine Reihe namhafter italienischer Komponisten - wie zum Beispiel Orazio Vecchi und Agostino Agazzari – dedizierten ihm ihre Werke und trugen damit zu seinem Ruhm als musikalischer Gönner und Mäzen bei.

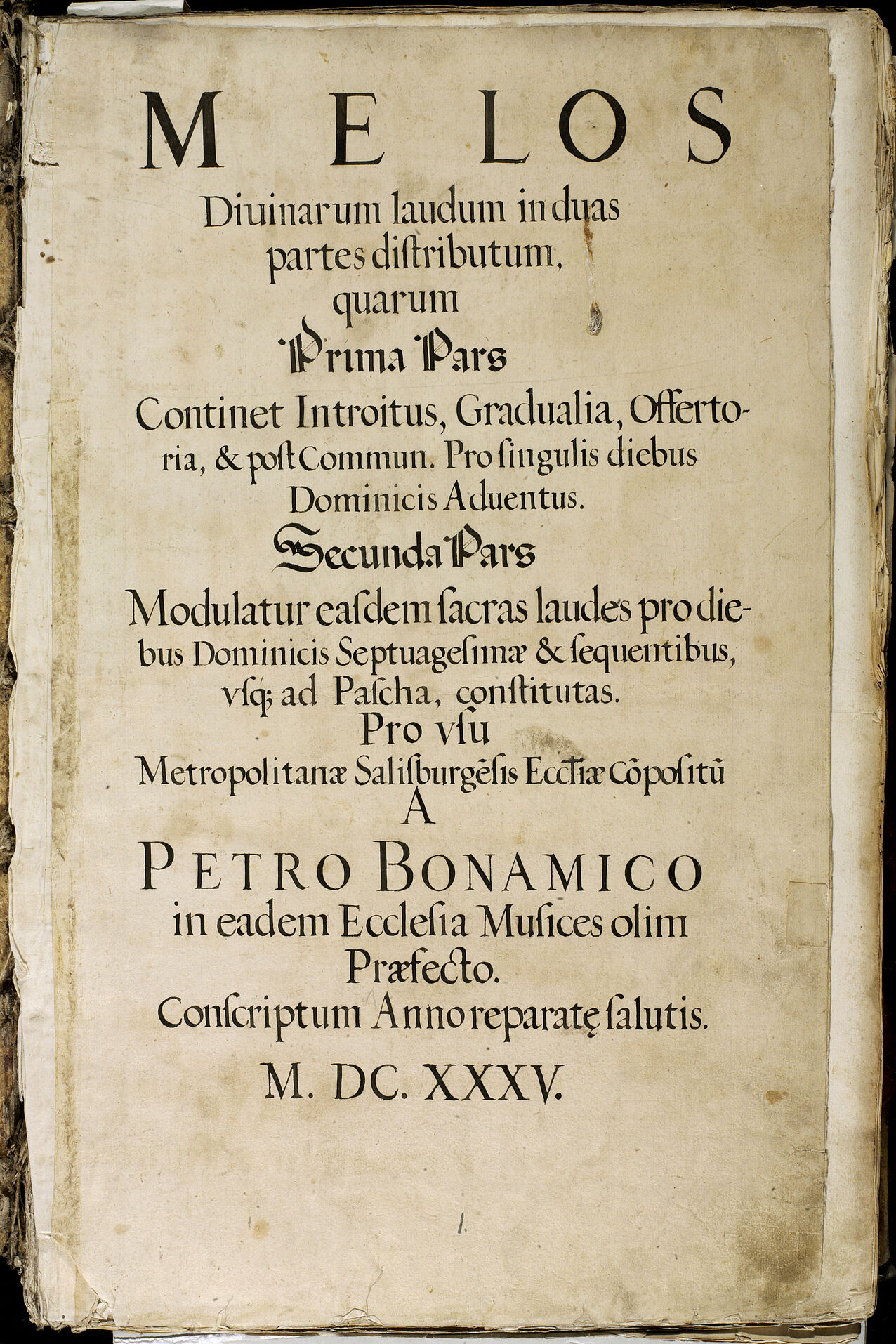

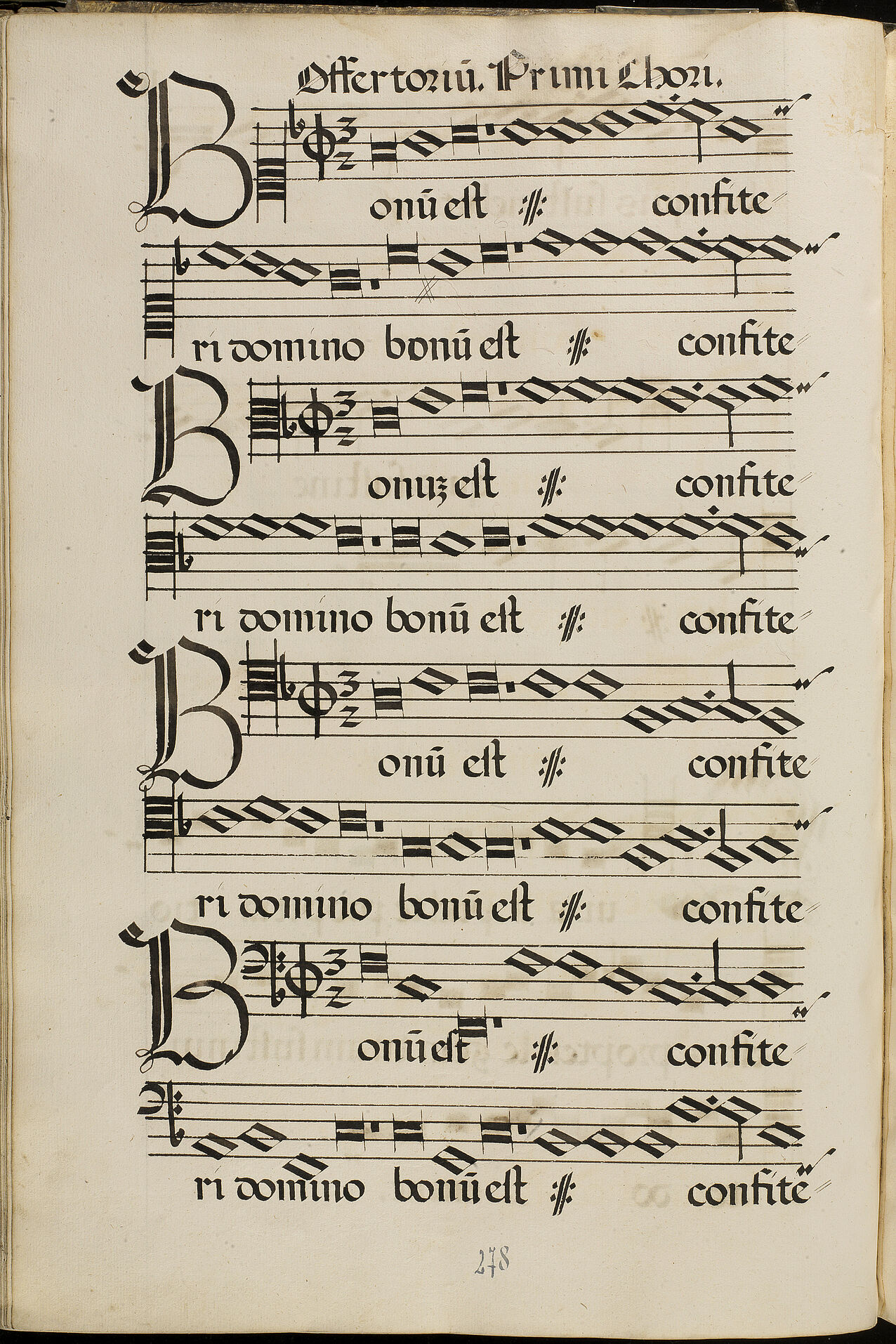

Gut ist es, den Herrn zu preisen - Peter Guetfreund (Pietro Bonamico)

Inmitten des stilistischen Übergangs von der Renaissance zum Barock steht Peter Guetfreunds (= Pietro Bonamico, um 1579-um 1625, ab 1608 Hofkapellmeister) Bestreben, zwischen homophon und polyphon geführten Abschnitten zu wechseln, dabei weitgehend auf imitatorische Stimmführung* zu verzichten.

Noch in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts komponierte Hofkapellmeister Matthias Siegmund Biechteler doppelchörige Werke auf eben diese Weise.

Guetfreunds Werk ist in erster Linie im Chorbuch Melos divinarum laudum überliefert. Der handschriftliche Proprienzyklus** für die Vorfasten-, Fasten-und Adventzeit wurde zehn Jahre nach seinem Tod zusammengestellt.

Die 8-stimmigen Offertorien (Gesänge zur Gabenbereitung) weisen in die Zukunft des Komponierens und zeugen vom Einfluss Venedigs auf die Musikpflege und Musizierpraxis am Salzburger Dom.

*Imitation (lat. imitatio ‚Nachahmung‘): Wiederholung einer Tonfolge auf die gleiche oder ähnliche Weise durch weitere einsetzende Stimmen, beliebtes Kompositionsprinzip in Barock und Renaissance

**Proprium: die nach Kirchenjahr, Anlass oder Anliegen wechselnden Teile der heiligen Messe

Das alte Repertoire wurde bis in das 19. Jahrhundert am Dom gepflegt. Im Laufe des 18. Jahrhunderts fertigte man aus den überlieferten Chorbüchern, auch aus jenen mit den Werken Guetfreunds, nicht nur Stimmenabschriften an, sondern aktualisierte die Werke teilweise, glich sie z.B. den zeitgenössischen Besetzungskonventionen an.

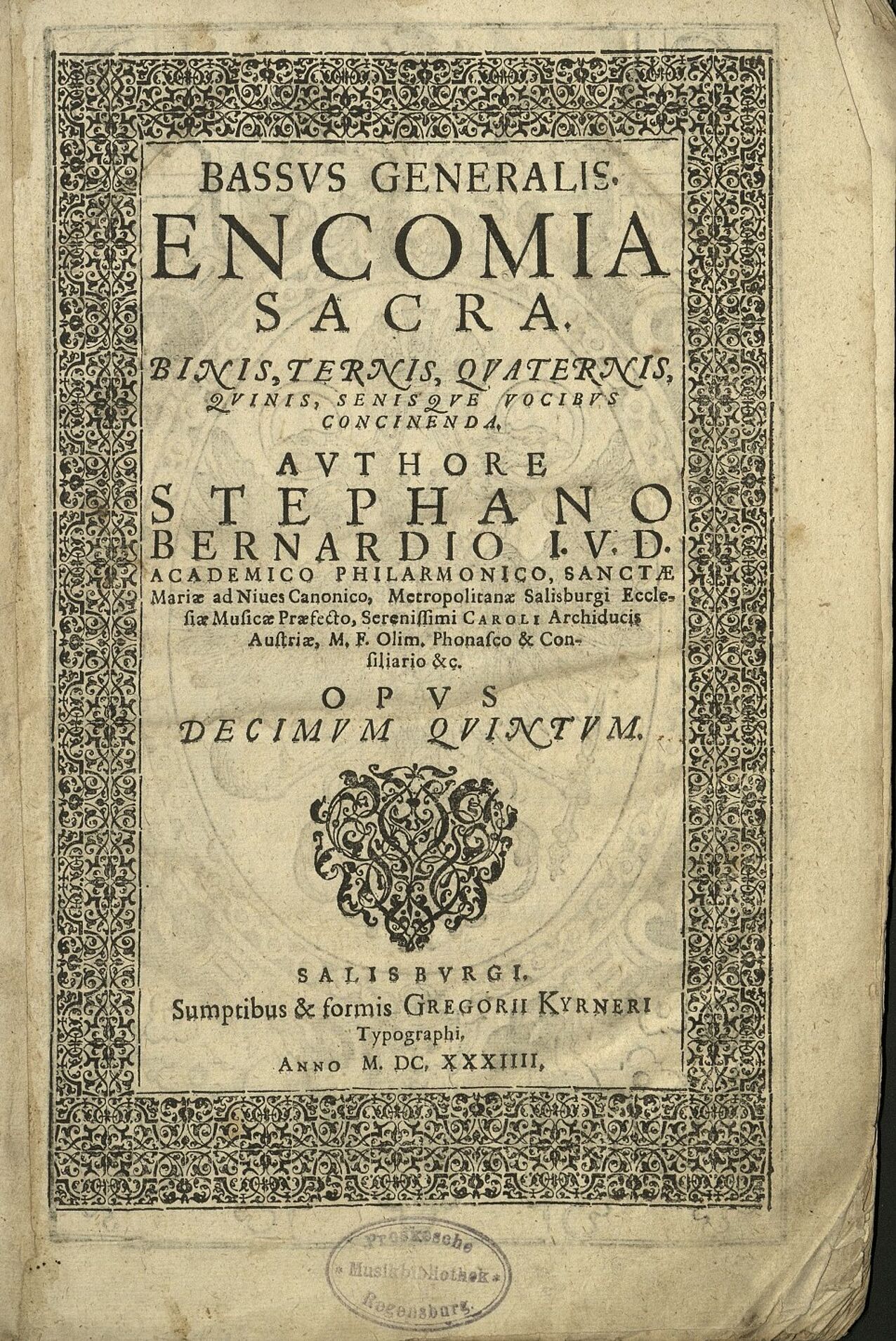

Heilige Lobgesänge - Stefano Bernardi

Der Veroneser Stefano Bernardi (1577-1637) trat spätestens 1627 in fürsterzbischöfliche Dienste.

Er sollte neben der Leitung der Hof-und Dommusik auch die Domweihe 1628 vorbereiten sowie den Aufbau eines spezifischen, für den neuen Dom bestimmten liturgischen Musikrepertoires vorantreiben.

Bernardi widmete Fürsterzbischof Paris Lodron drei Chorbücher mit Messen, Offertorien, Responsorien und Magnificat-Vertonungen*.

Die Motette** O sacrum convivium (O heiliges Gastmahl) aus dem ersten dieser Chorbücher zeigt eindrucksvoll den prägenden Einfluss der akustischen Architektur des Dominnenraums mit seinen zahlreichen Emporen.

1634 verließ Stefano Bernardi Salzburg. Aus diesem Jahr stammen auch die Encomia sacra, seine letzte gedruckte Sammlung mit 2-bis 6-stimmigen geistlichen Konzerten.

* Offertorien: musikalische Begleitung der Gabenbereitung / Responsorium: Wechselgesang zwischen geistlichem Vorsänger und der Gemeinde / Magnifikat: Lobgesänge Mariens

** Motetten: mehrstimmige Chormusik mit geistlichen Texten in lateinischer Sprache, in der zu den Singstimmen auch Instrumente hinzutreten können, in jedem Gottesdienst verwendbar da nicht speziell mit der Liturgie eines bestimmten Tages verbunden.

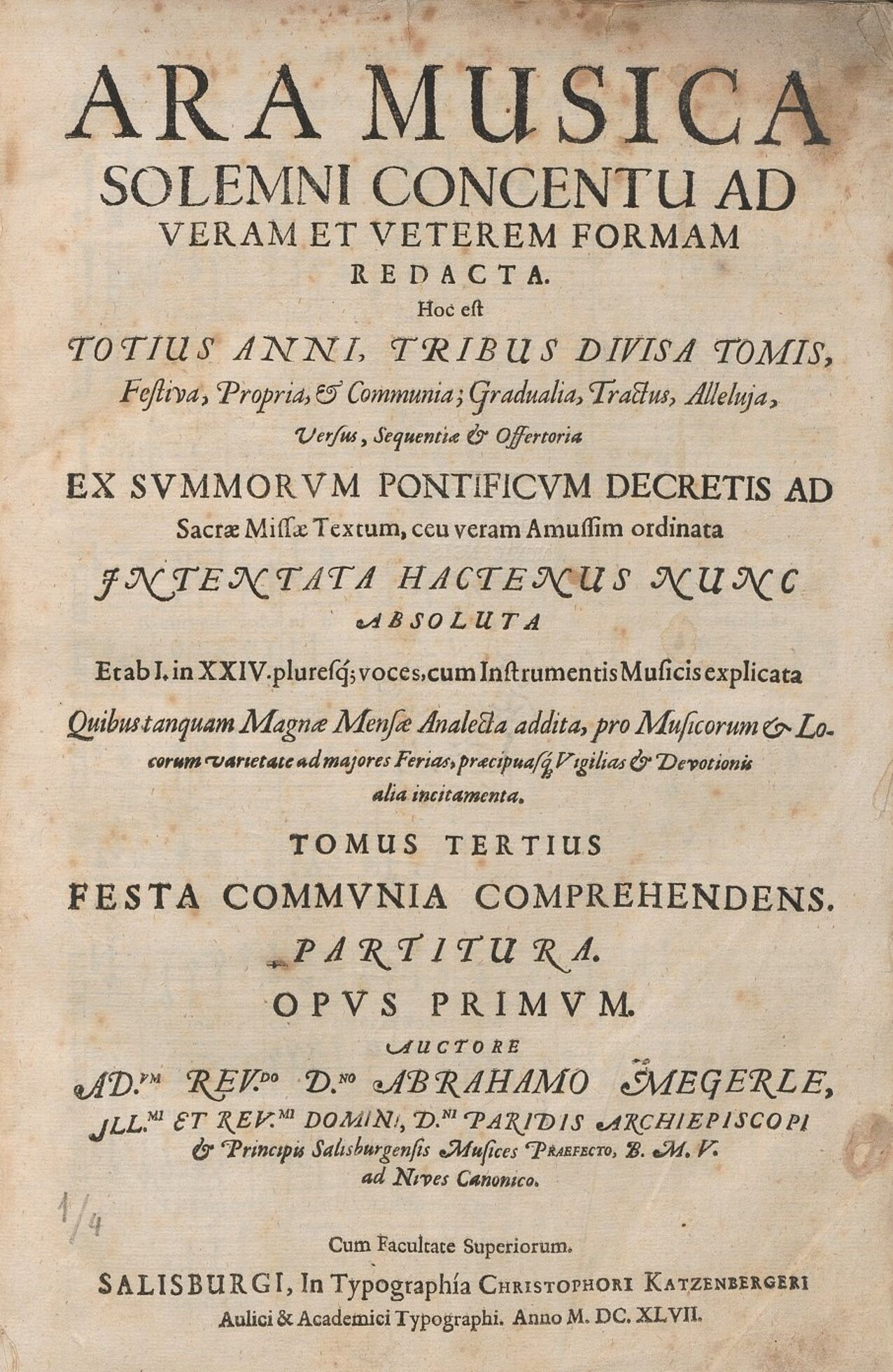

Breites stilistisches Spektrum und großes Ego - Abraham Megerle

Stefano Bernardis Nachfolger war Abraham Megerle, ein Schüler Johann Stadlmayrs und eine markante Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein.

Von seinen angeblich 2000 Kompositionen sind nur wenige vollständig erhalten geblieben.

Die Sammlung Ara musica beinhaltet Wechselgesänge für eine bis 24 Stimmen für das gesamte Kirchenjahr - originelle Kompositionen in höchst abwechslungsreicher chorischer und solistischer Besetzung.

Sie ist Fürsterzbischof Paris Graf Lodron (1619-1653) gewidmet und für die weitere Entwicklung der groß besetzten, mehrchörigen Kirchenmusik am Salzburger Dom von großer Bedeutung.

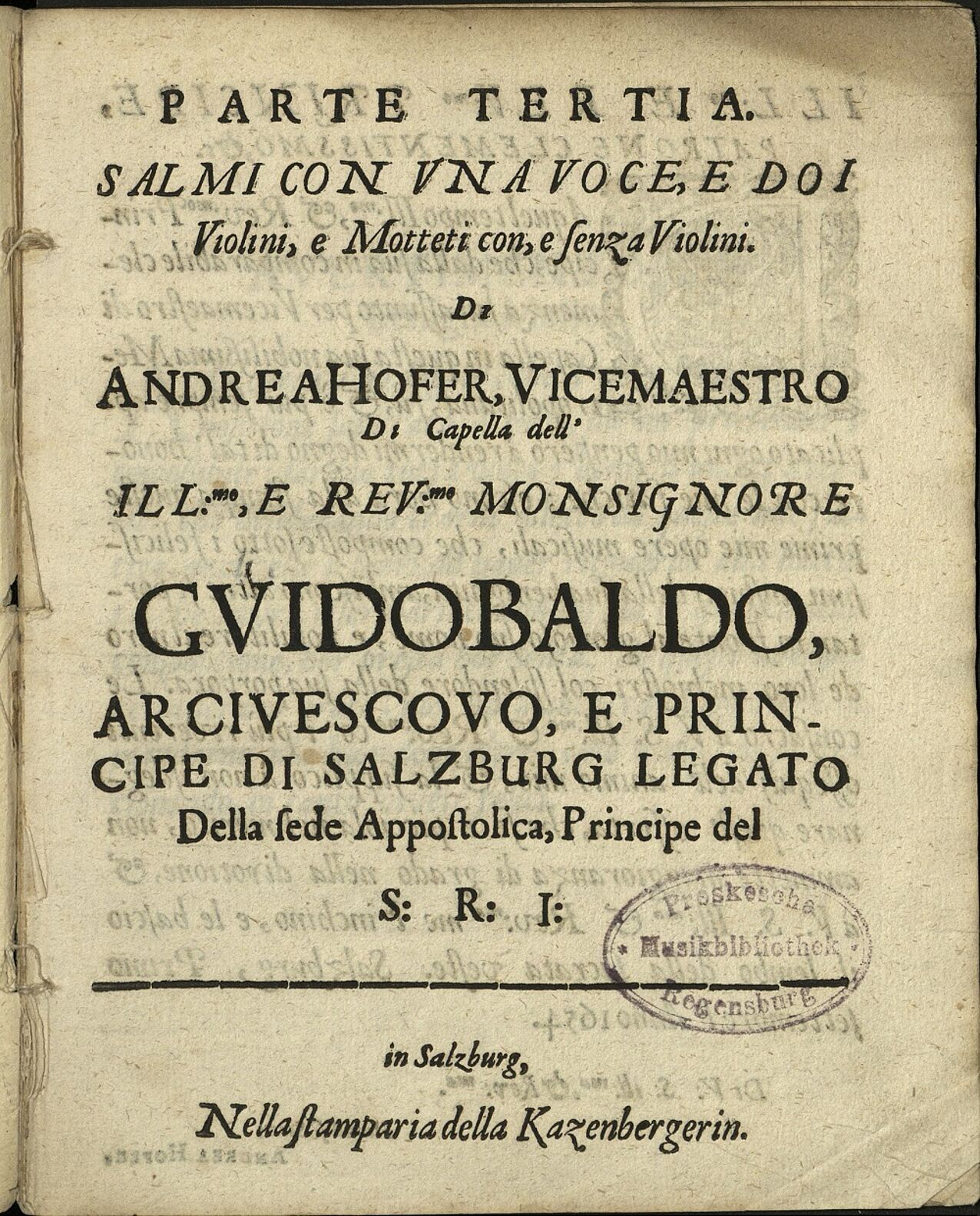

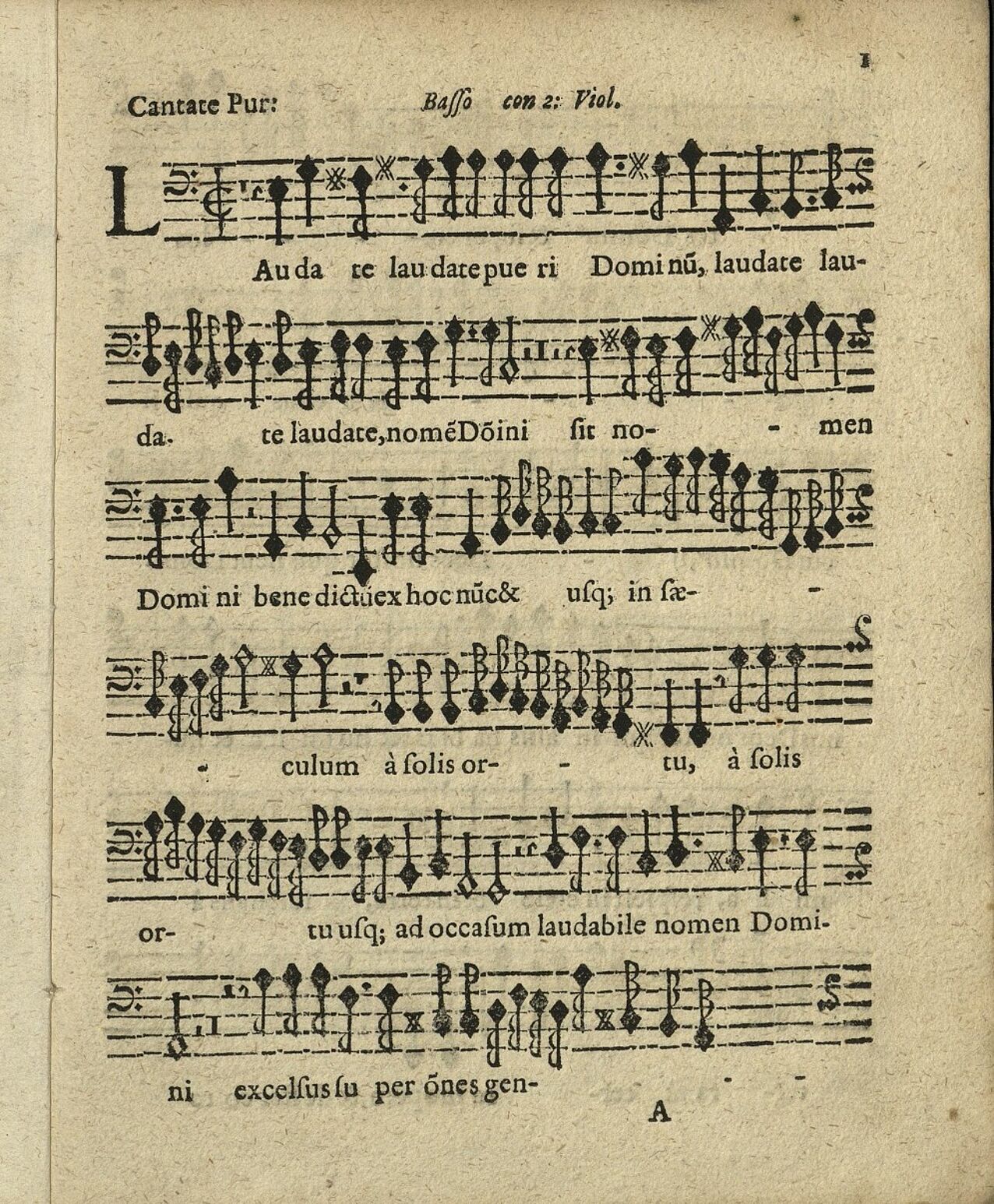

Musikalische Preziosen für den Dom - Andreas Hofer

Auch Andreas Hofer, in Reichenhall geboren und 1653 im Benediktinerstift St. Lambrecht in der Steiermark zum Priester geweiht, gilt als Wegbereiter der mehrchörigen Musizierpraxis in Salzburg. Er nutzte die nunmehr vier Orgelemporen des Doms erstmals in der musikalischen Praxis.

Andreas Hofer wurde von Fürsterzbischof Guidobald Graf Thun 1654 zum Vizekapellmeister und Domchorregenten sowie 1659 von Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg zum Hofkapellmeister bestellt.

Unter ihm dienten Heinrich Ignaz Franz Biber als Vizekapellmeister und Georg Muffat als Domorganist.

Hofer schrieb raffinierte mehrchörige Werke im Gefolge Claudio Monteverdis.

Im Jahre 1677 publizierte er unter dem Titel Ver sacrum seu flores musici („Heiliger Frühling oder Musikalische Blüten“) eine Sammlung von Offertorien für festliche Anlässe des Kirchenjahres - 18 geistliche Concerti für fünf Stimmen und Instrumente mit in religiöse Lyrik gegossenen biblischen Texten.

Die klein besetzten Salmi con una voce e doi Violini, e Motetti con e senza Violini - sieben Psalmvertonungen und acht Motetten - widmete Andreas Hofer Fürsterzbischof Thun im Jahr seiner Berufung an den Salzburger Hof.

Kolossal! Die Zeit der barocken Hochblüte

Heinrich Ignaz Franz Biber und Georg Muffat

Hofers Nachfolge als Kapellmeister trat Heinrich Ignaz Franz Biber an, der - gemeinsam mit Georg Muffat - nicht nur im höfisch-weltlichen Bereich eine musikalische Glanzzeit in Salzburg bewirkte.

In beider Werke kulminierte die barocke Musikkultur auch auf kirchenmusikalischem Gebiet.

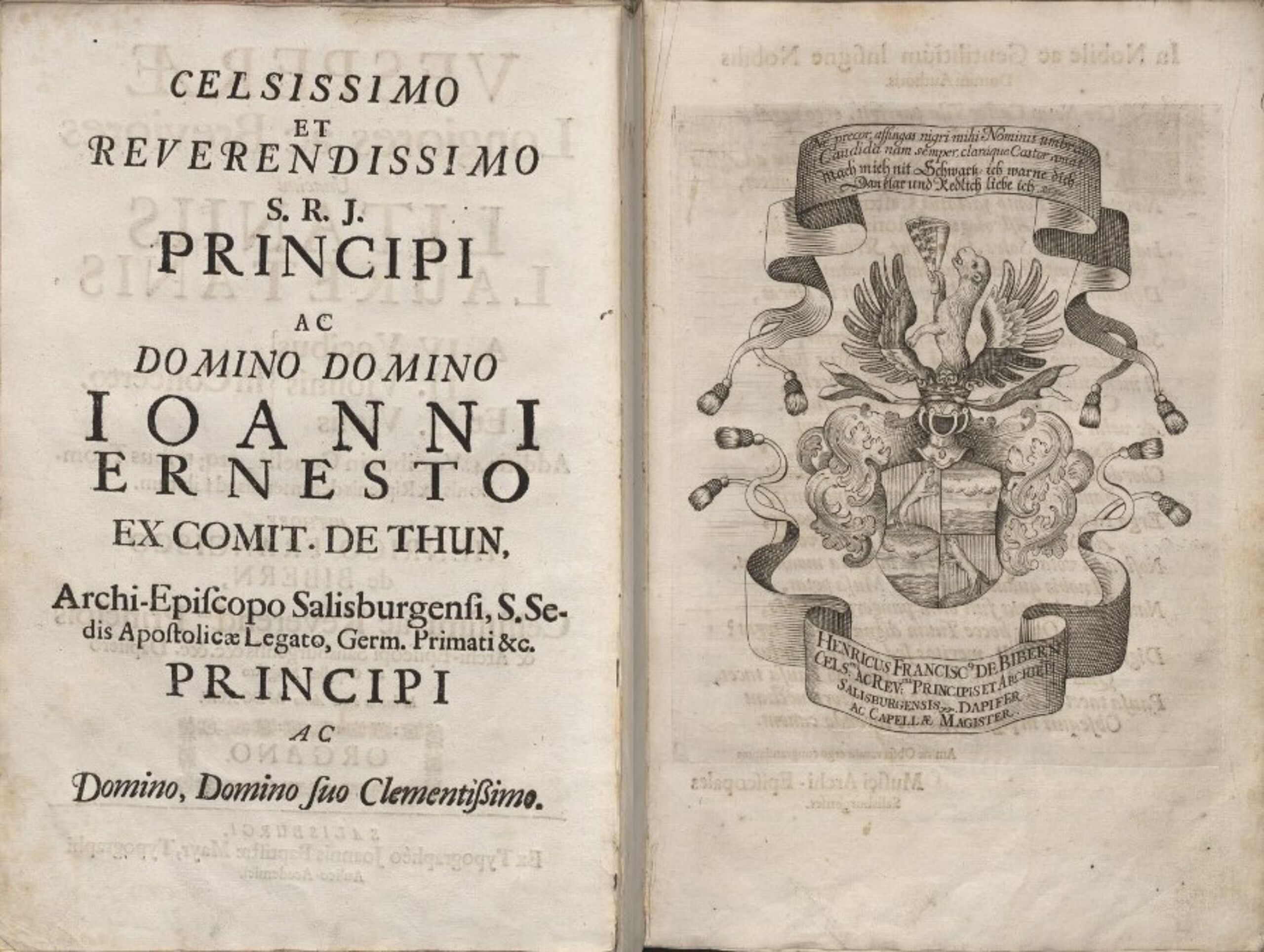

Für Heinrich Ignaz Franz Biber verlagerte sich vor allem mit dem Amtsantritt von Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun 1687 der Kompositionsschwerpunkt hin zur geistlich-liturgischen Musik.

Er schrieb eine Reihe großer Messen - darunter die legendäre Missa Salisburgensis oder die Missa Bruxellensis für achtstimmigen Vokalchor, zwei Violinen, zwei Violen, zwei Cornetti, vier Trompeten, drei Posaunen, Pauken und Orgel -, aber auch kleiner besetzte Werke.

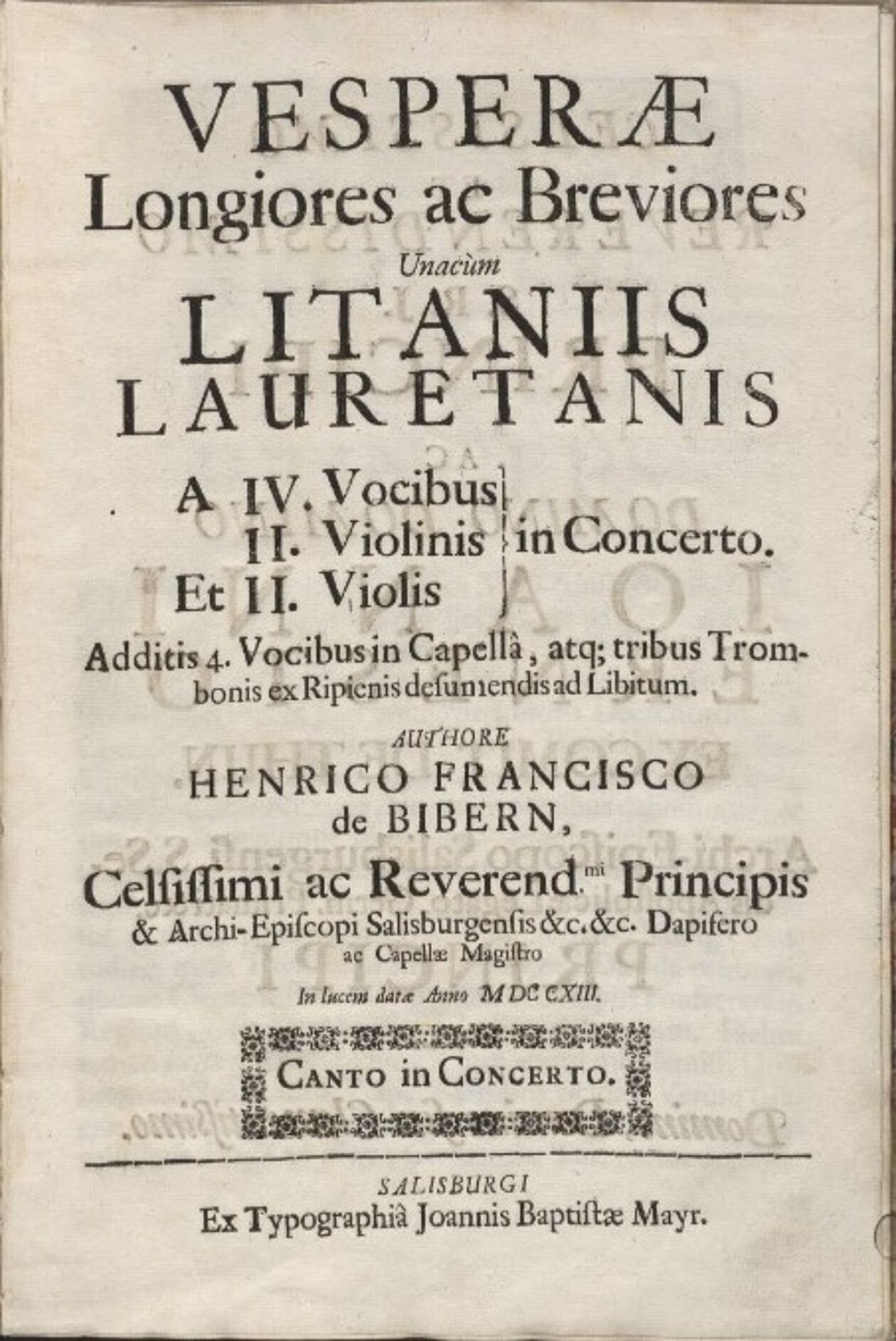

Die Vesperae Longiores ac Breviores mit 29 Psalmen und einer Lauretanischen Litanei (Anrufungen der Gottesmutter) für gemischten Chor, zwei Violinen, zwei Violen und Basso continuo ist die einzige gedruckte Sammlung Bibers, die ausschließlich Kirchenmusikwerke enthält.

Der 1693 erschienene Stimmendruck rückt auch den Komponisten selbst in den Mittelpunkt. Biber war drei Jahre zuvor von Kaiser Leopold I. in den Adelsstand erhoben worden.

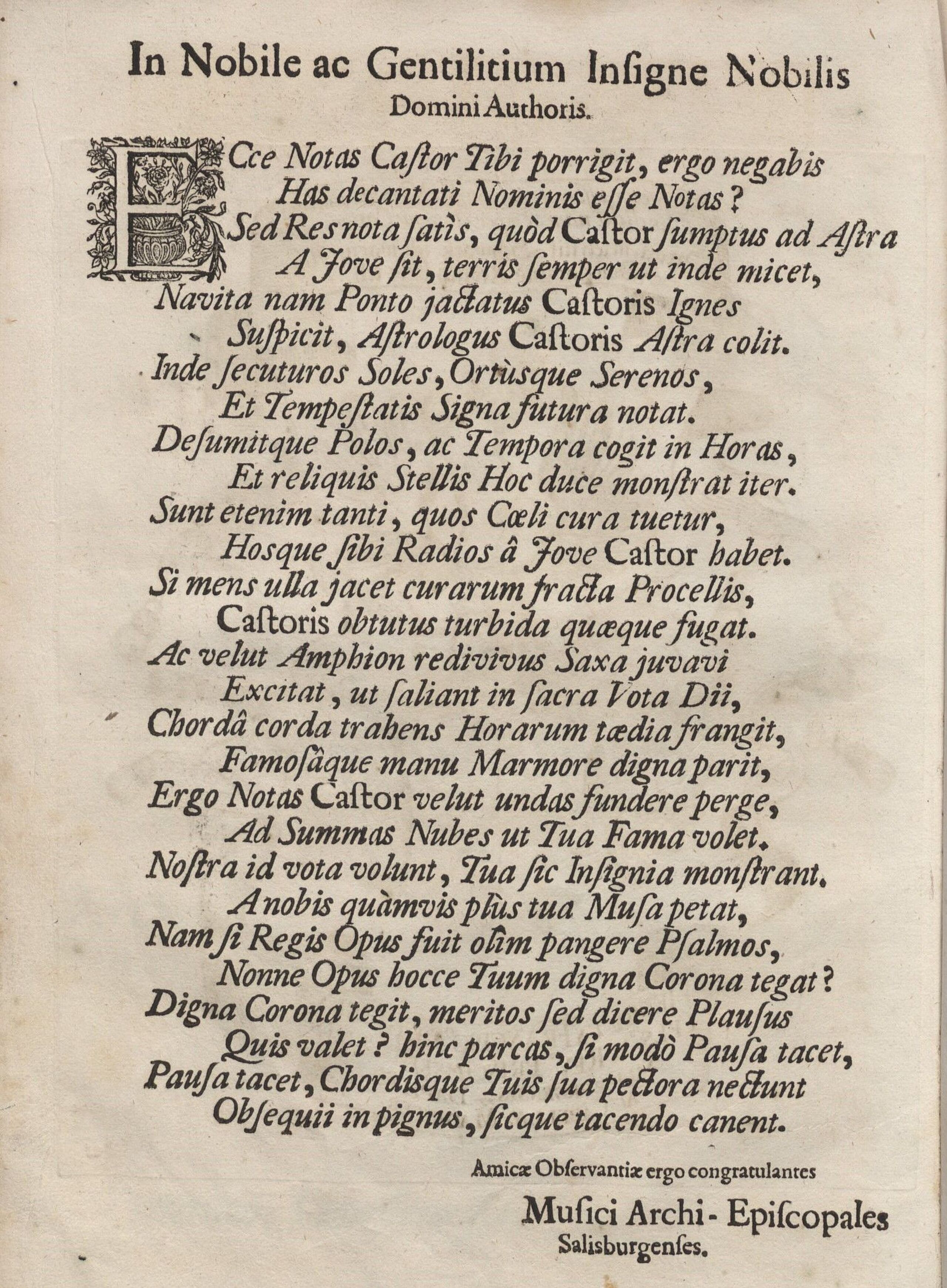

Neben seinem gebesserten Wappen prangt ein der Widmung an Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun („Celissime ac Reverendissime PRINCEPS“) angeschlossenes Glückwunschgedicht der Kollegenschaft, das mit dem Satz schließt: „In freundschaftlicher Gewogenheit Glück wünschend die Erzbischöflichen Musiker von Salzburg.“

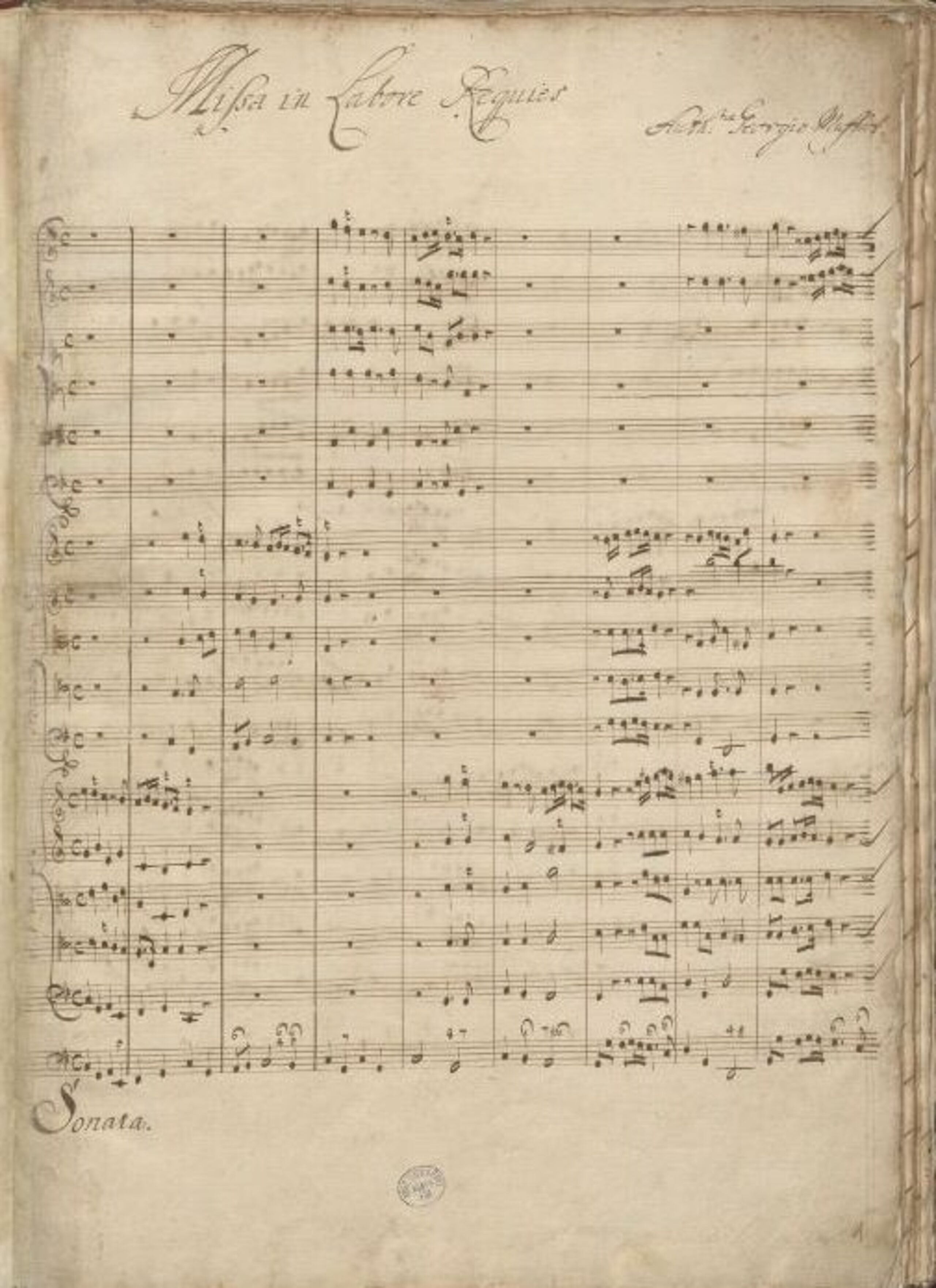

Von Georg Muffat gibt es nur eine erhaltene Messkomposition, die klangprächtige fünfchörige Missa in Labore Requies zu 24 Stimmen. Sie kam vermutlich über Muffats Sohn Gottlieb in den Besitz von Joseph Haydn und aus dessen Nachlass in die Esterhazyische Musikaliensammlung.

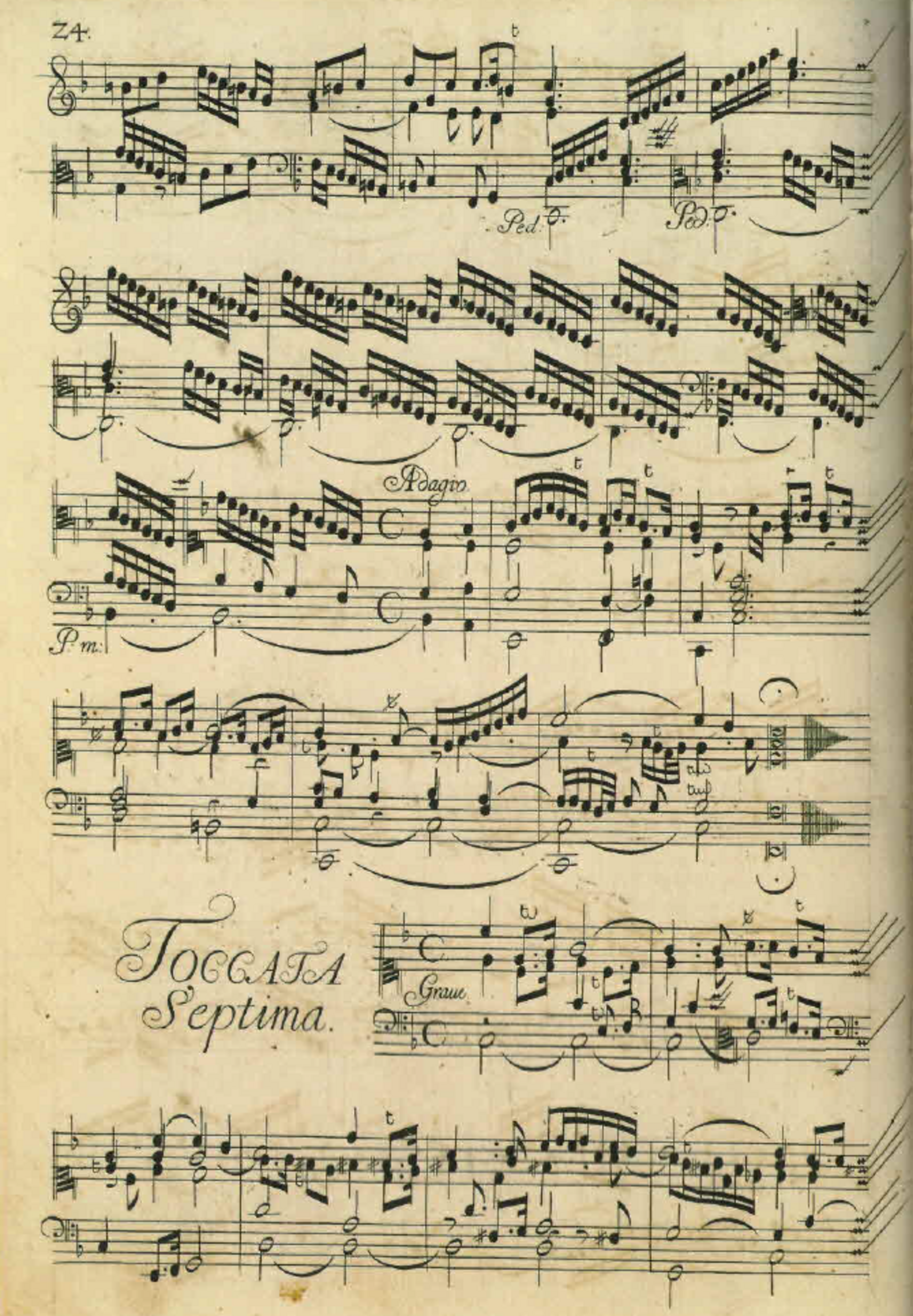

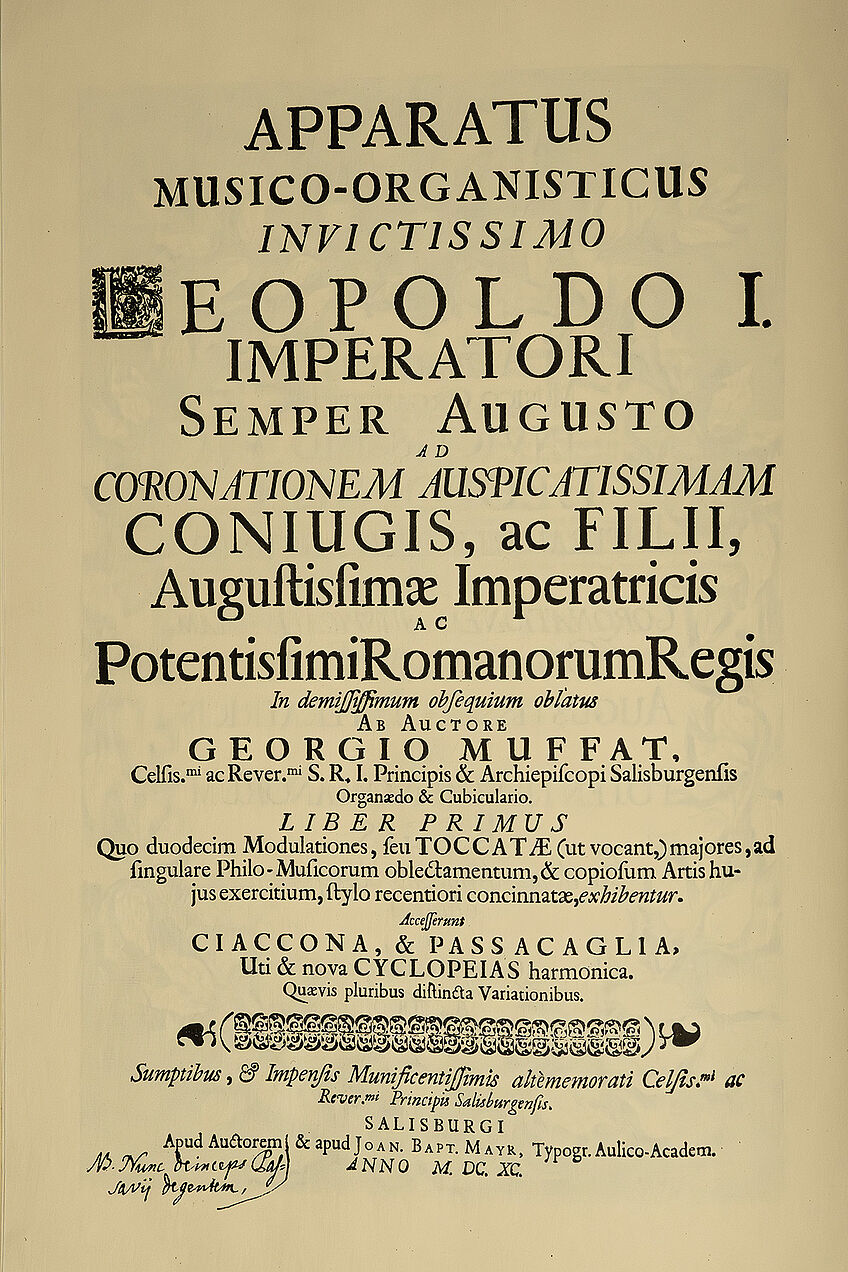

Mit Muffats Zyklus Apparatus musico-organisticus aus dem Jahr 1690 erreichte die hochbarocke Orgelmusik in Salzburg ihren Höhepunkt.

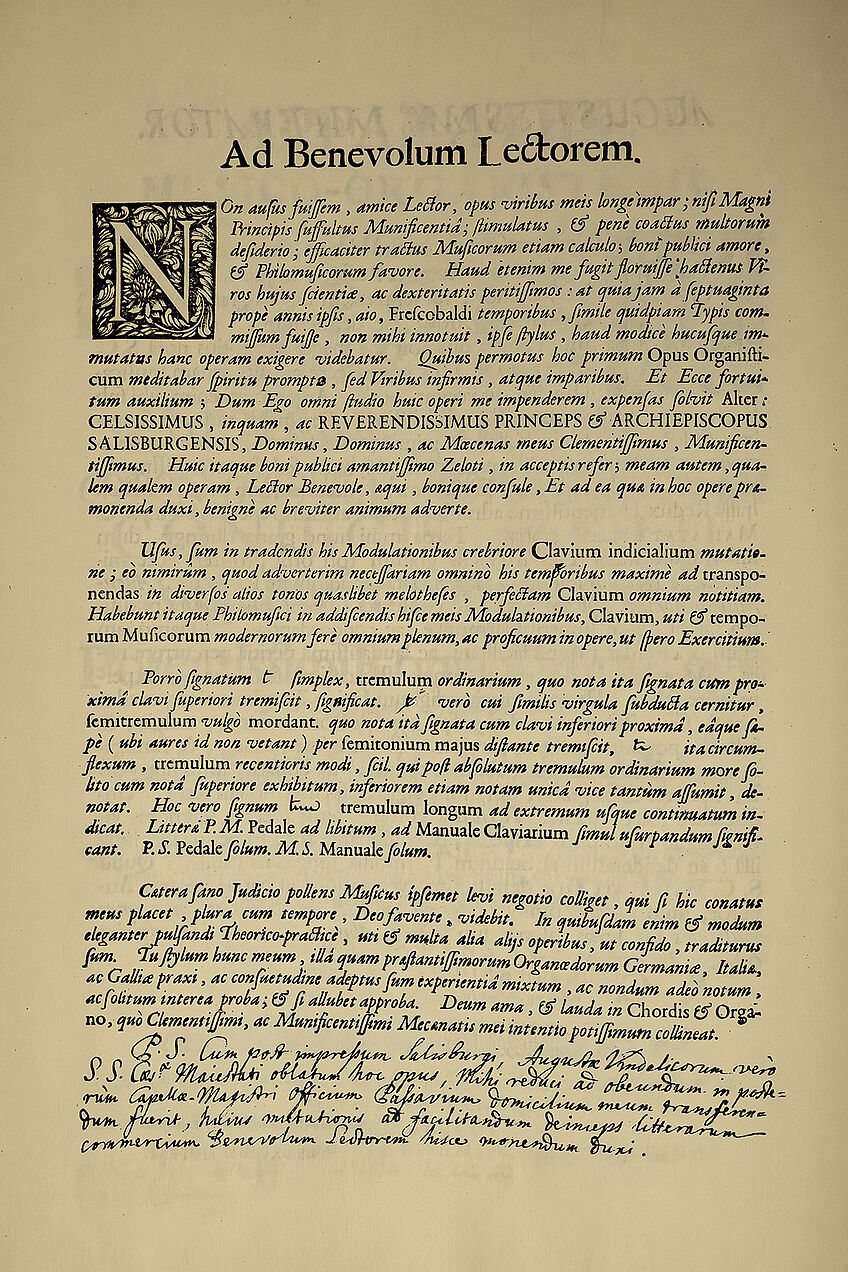

Die Sammlung von 12 Orgeltoccaten - einer Chaconne, einer Passacaglia und einer Variationsreihe unter dem Titel „Nova Cyclopeias Harmonica“ - spiegelt die Erfahrungen wider, die Muffat nach eigenen Worten „im Umgang mit den vorzüglichsten Organisten Deutschlands, Italiens und Frankreichs erworben“ hatte.

Den Druck der prachtvollen und aufwändigen Ausgabe mit der Widmung an Kaiser Leopold I. finanzierte sein Salzburger Dienstherr, Fürsterzbischof Johann Ernst Graf Thun.

Das Exemplar des Erstdrucks, das die Benediktinerabtei Kremsmünster besitzt, enthält einen handschriftlichen Vermerk Georg Muffats, dass er nach Passau gezogen sei und den Apparatus dem Widmungsträger, Kaiser Leopold I., in Augsburg persönlich überreichen durfte.

Johannes Brahms (1833-1897) beschäftigte sich mit Muffats Apparatus anhand der 3. Auflage, die Johann Peter van Ghelen nach 1704 in Wien gedruckt hatte und mit deutschen Vortexten versah. Eine Ausgabe befand sich auch im Besitz des österreichischen Thronfolgers, Erzherzog Rudolphs (1885-1889).