... es gab auch Musik

Die St. Petrische Musica

Ein bedeutender Teil des geistigen und kulturellen Lebens der Stadt Salzburg wurde und wird vom Wirken der Benediktiner geprägt.

Das trifft auch auf den musikalischen Bereich zu. St. Peter war neben Residenz und Dom ein Zentrum der Musikkultur in Salzburg.

Die Nähe zum fürsterzbischöflichen Hof bewirkte einen regen Austausch mit der Hofmusik. Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) musizierte mit seinen Söhnen im Refektorium der Abtei, Leopold Mozart (1719-1787) schrieb zur Jubelprofess dreier Patres einen Applausus (Huldigungsmusik), auch die Hofkapellmeister Johann Ernst Eberlin (1702-1762) und Giuseppe Lolli (1701-1778) lieferten Werke und spielten in St. Peter.

Am innigsten mit der Abtei verbunden war Michael Haydn (1737-1806).

Diese reiche musikalische Tradition spiegelt sich in einer bedeutenden Musikalien- und Instrumentensammlung wider. Durch den Kontakt zu führenden Salzburger Musikern besitzt St. Peter eine reichhaltige, auch autographe, Überlieferung mit Werken von Johann Ernst Eberlin, Anton Cajetan Adlgasser, Leopold und Wolfgang Amadé Mozart sowie Michael Haydn.

Die klösterliche Musikpflege blieb nicht auf den Gottesdienst beschränkt. Musiziert wurde auch außerhalb der Kirche, anlässlich besonderer Ereignisse und hoher Festtage. Es gab Tischmusiken, Applausus-Aufführungen, Tänze und Bälle.

Applausus-Kompositionen, kleine Huldigungskantaten, dienten als festliche Umrahmung bei Feierlichkeiten des Konvents. Sie wurden vorwiegend im Refektorium im Gefolge eines Festessens aufgeführt.

Nach der Tafl um halb 3 Uhr giengen alle in die Abtey und es wurde Coffee getrunken, unvermerkt ließ ich das innere Zimmer öffnen, und es fieng eine von dem hochfürstlichen Concertmeister Michael Haydn komponierte Music über einen von unserem Confrater und dermaligen Schulpräfekten P. Gregor Vonderthon auf diese Jubelfeyer verfaßten Text aufgeführet. Beyde sowohl der Text als die Musik waren so rührend abgefasst, dass es Vielen besonders dem Jubilierten Zehrer [Tränen] kostete, von allen aber den vollen Beyfall erhielten …

Mozart-Vitrine

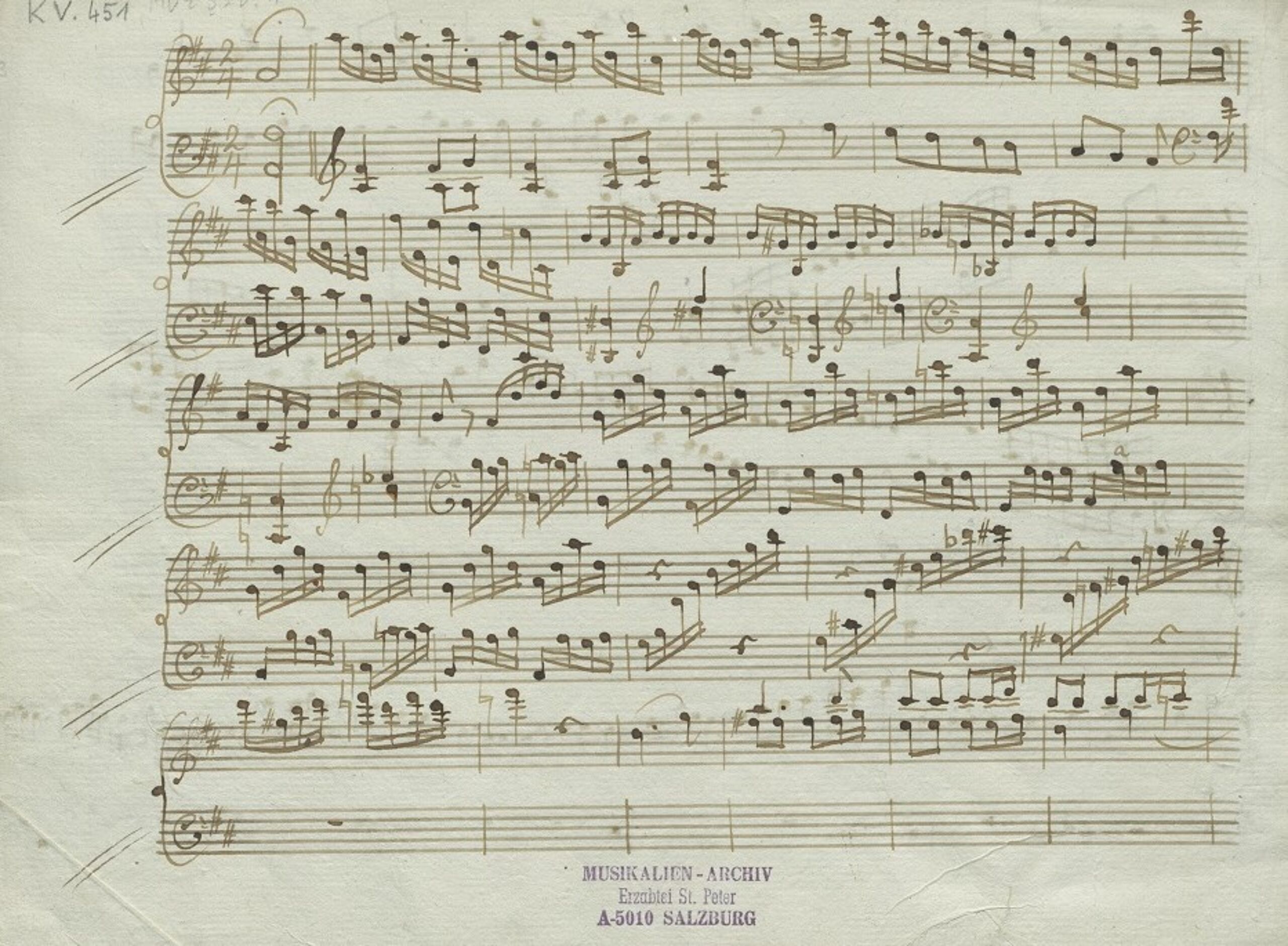

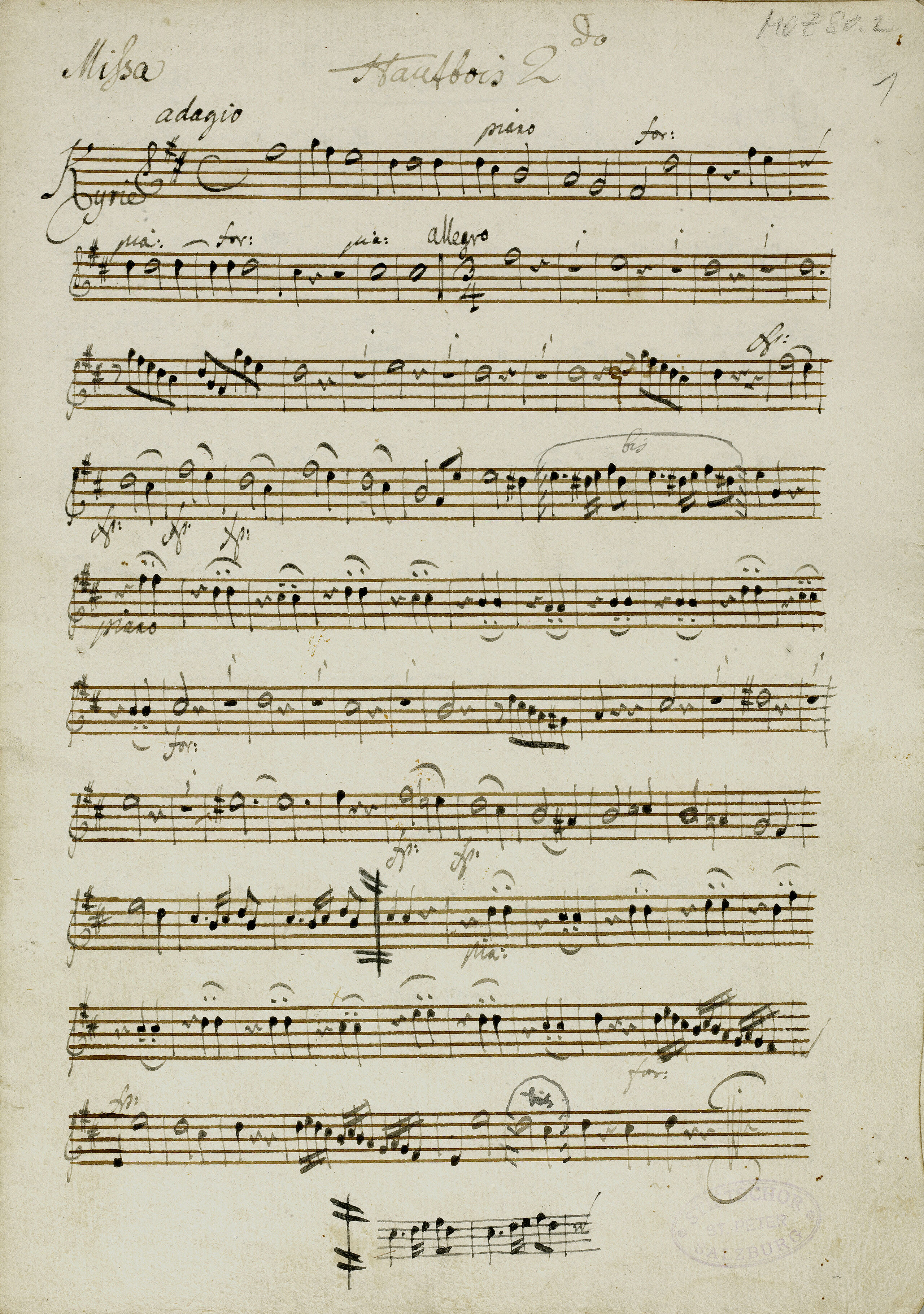

W. A. Mozart, Messe in C-Dur KV 66 (Dominicus-Messe)

Zwei untrennbar mit St. Peter verbundene Mozartische Kompositionen, die ihre Erstaufführung in der Stiftskirche erlebten, sind die Messe in c-Moll KV 427 (417a) und die Dominicus-Messe in C-Dur KV 66, die Mozart für die Primiz (erste Messe eines neu geweihten Priesters) seines Jugendfreundes Rupert Kajetan Hagenauer am 15. Oktober 1769 komponierte.

Nach Festmesse und Festmahl improvisierte Mozart an diesem Tag zudem eine halbe Stunde „zu aller Leute Verblüffung“ (Dominikus Hagenauer) auf der großen Stiftsorgel.

Die Dominicus-Messe war Mozarts erste Missa solemnis, eine Festmesse in großer Besetzung. Abt Beda Seeauer notierte in seinem Diarium: „Solenne officium sub musica splendidissima et artificosissima.“ ("Ein feierlicher Gottesdienst mit der schönsten und kunstvollsten Musik".)

Die Bläserstimmen (je zwei Oboen, Hörner und Trompeten) im authentischen Aufführungsmaterial von der Hand Leopold bzw. W. A. Mozarts stellen eine besondere Kostbarkeit dar. Sie fehlen in der autographen Partitur, müssen aber schon bei der Erstaufführung vorhanden gewesen sein. Die Mozarts dürften sie freihändig dazu arrangiert haben.

Michael Haydn-Vitrine

Franz Xaver Hornöck (?), Michael Haydn

Auf diesem Gemälde, das sich einst im Besitz von Haydns Witwe Maria Magdalena Lipp befand, hält Michael Haydn - gleichsam als Legitimation seiner Meisterschaft als Kirchenkomponist - ein Notenblatt in Händen, auf dem die ersten Takte des Offertoriums Tres sunt (MH 183) und der Fronleichnams-Sequenz Lauda Sion Salvatorem (MH 215) zu sehen sind.

Das auf Texten von Thomas von Aquin basierende Lauda Sion, das sich Haydn noch auf seinem Sterbebett vorsingen ließ, wurde von seinen Zeitgenossen hochgeschätzt.

Mozart beeindruckte auch das Tres sunt, eine meisterhafte Komposition in kontrapunktischem Stil.

Er kopierte es und ließ sich später seine Abschrift zusammen mit dem Lauda Sion nach Wien schicken, wollte er doch beide Werke bei den sonntäglichen Matineen im Hause des Baron van Swieten „gar zu gerne hören lassen“.

Bassetl

Das Bassetl, eine kleinere Variante des Kontrabasses, war das wichtigste Bassinstrument für Freiluftmusiken (Serenaden, Nachtmusiken u.ä.). Dieser Streichbass konnte, an einem Band befestigt, getragen und so bei Prozessionen und Märschen gespielt werden.

Ulrich Rämbhardt gehört zu den frühesten namentlich erwähnten Salzburger Lauten- und Geigenbauern. Er wirkte am fürsterzbischöflichen Hof und wird

Neben diesem St. Petrischen Bassetl, das 1995 restauriert wurde, gibt es nur noch zwei weitere Instrumente dieser Art aus Rämbhardts Werkstätte, sie sind im Wiener Kunsthistorischen Museum sowie im Salzburg Museum ausgestellt.

Cavaliers und Hofräth, alles geht mit dem Marsch…

Freiluftmusiken waren ein spezieller und wichtiger Teil der Salzburger Musiziertradition in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Viele der großen Orchesterserenaden, die in Salzburg geschrieben wurden, dienten als Finalmusiken, mit denen die Studenten am Ende des Studienjahres dem Landesherrn und ihren Professoren huldigten.

Sie zogen am Abend im Schein von Fackeln und zum Klang von Marschmusik über die damals hölzerne Salzachbrücke zum Schloss Mirabell, wo der Fürsterzbischof im Sommer residierte, und machten diesem dort ihre Aufwartung. Im Schlosshof kam die Serenade zur Aufführung, dann ging es den gleichen Weg zurück, vor das Kollegiengebäude zu den Professoren und dem Rektor.

Die Salzburger nahmen regen Anteil an diesem Spektakel, laut Leopold Mozart war meist „die halbe Stadt zugegen“.

Der Anlass spiegelte sich auch in der Musik wider: Michael Haydn lässt z.B. in seiner großen Serenade in D-Dur MH 86 alle Mitwirkenden singend ein lautes „Addio“ rufen. Und in W. A. Mozarts sogenannter Posthornserenade KV 320 (1779) mahnt ein Posthornsignal zu Aufbruch und Abschied. Sie ist die letzte Serenade, die Mozart in Salzburg geschrieben hat.

Kaiserin Marie Therese (1772-1807)

Kaiserin Marie Therese (1772-1807) war die musikalisch hochbegabte Enkelin von Kaiserin Maria Theresia, zweite Ehefrau von Kaiser Franz II. (I.) und Großmutter Kaiser Franz Josephs I.

Sie spielte in Michael Haydns letzten Lebensjahren eine wichtige Rolle.

Von ihr erhielt er eine Reihe von Kompositionsaufträgen für das österreichische Kaiserhaus: die Theresien-Messe MH 796 sowie die Missa sub titulo Sancti Francisci Seraphici MH 826 mit dem Graduale Cantate Domino MH 828, dem Offertorium Domine Deus MH 827 und dem Te Deum MH 829.

Die Franziskus-Messe, Michael Haydns letzte große Kirchenkomposition, wurde am 4. Oktober 1801 in Wien anlässlich des Namenstages des Kaisers aufgeführt.

Kaiserin Marie Therese sang - wie auch in der Theresien-Messe - die Sopranpartie selbst.

Ein weiterer kaiserlicher Auftrag, ein Requiem B-Dur MH 838, blieb unvollendet - Michael Haydn starb mitten im Schaffensprozess.

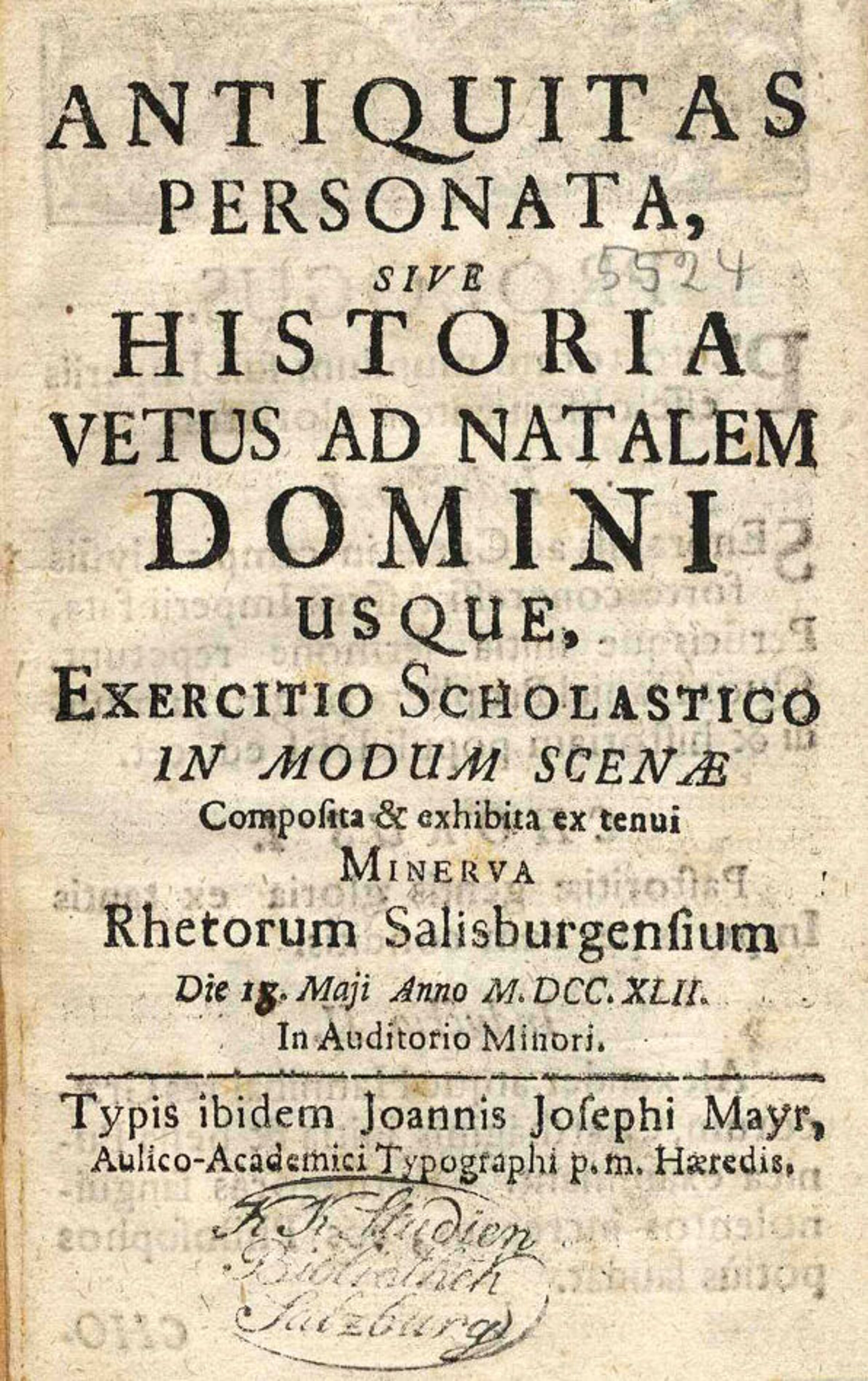

Benediktinisches Universitätstheater

Ein bedeutendes Kapitel österreichischer Theatergeschichte

Die reiche Theatertradition Salzburgs war im 17. und 18. Jahrhundert untrennbar mit der Benediktineruniversität verbunden.

Die Salzburger Alma Mater Benedictina, eine der größten Universitäten im deutschen Sprachraum, war mit ihren Bühnen in der Großen und Kleinen Aula neben dem Hoftheater eine zentrale Spielstätte, und darüber hinaus ein Zentrum des barocken Ordenstheaters im süddeutsch-österreichischen Raum.

Das Theater in der Großen Aula mit Ober-und Unterbühne wurde am 14. Oktober 1661 eröffnet.

Da Hebezüge und Flugmaschinen einschließlich der Kulissen unter dem Dach untergebracht waren, musste der Raum über der Bühne offenbleiben. Das hatte zur Folge, dass die Große Aula nicht beheizt werden konnte und Aufführungen während des Winters in der Kleinen Aula stattfanden.

Neben biblischen und kirchengeschichtlichen Stoffen waren Themen der Weltgeschichte ebenso beliebt wie mythologische und allegorische Inhalte. Parabeln und Legenden boten die Gelegenheit zu aktuellen Bezügen.

Nahezu 600 Produktionen lassen sich auf den beiden Bühnen des Universitätstheaters nachweisen.

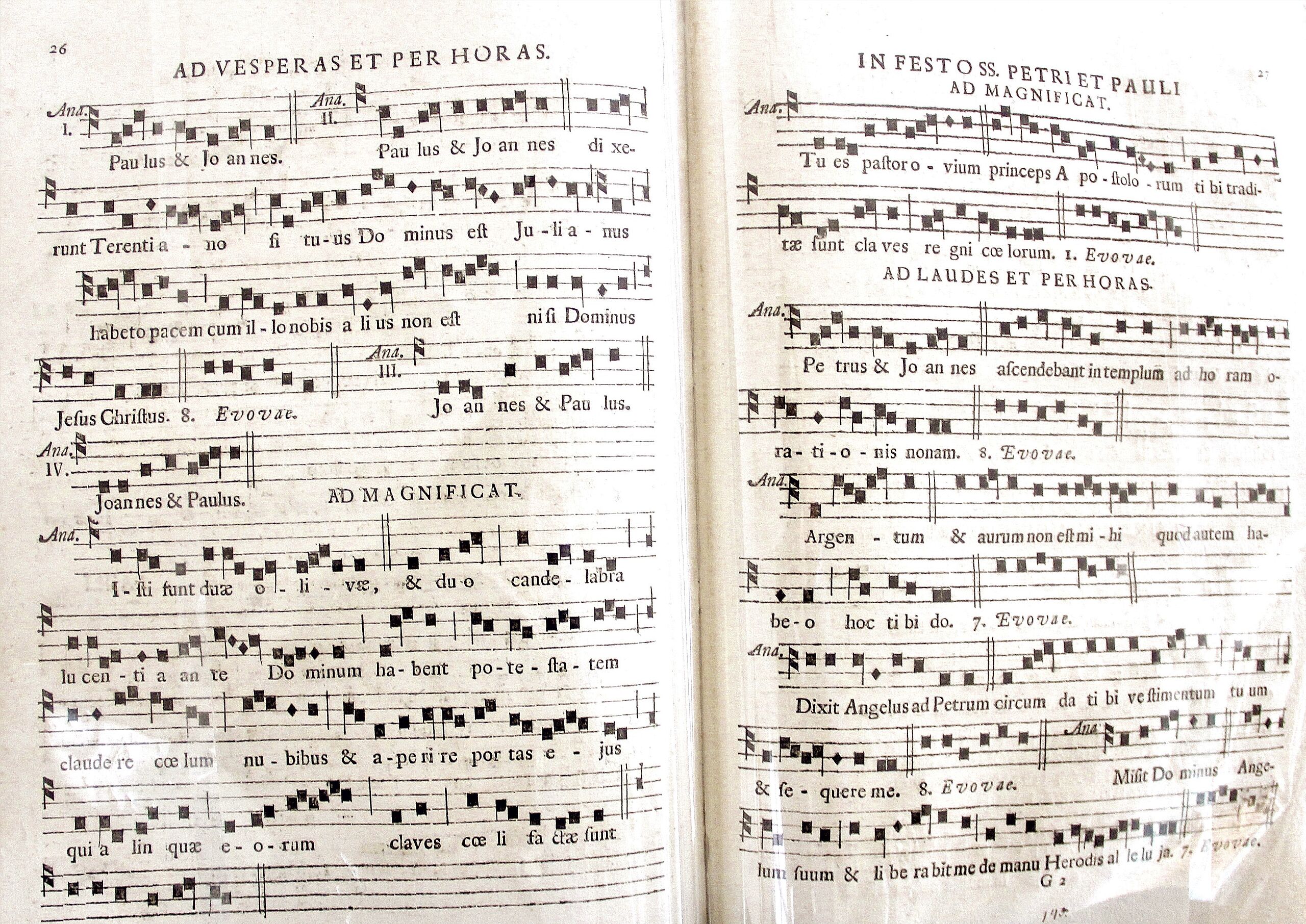

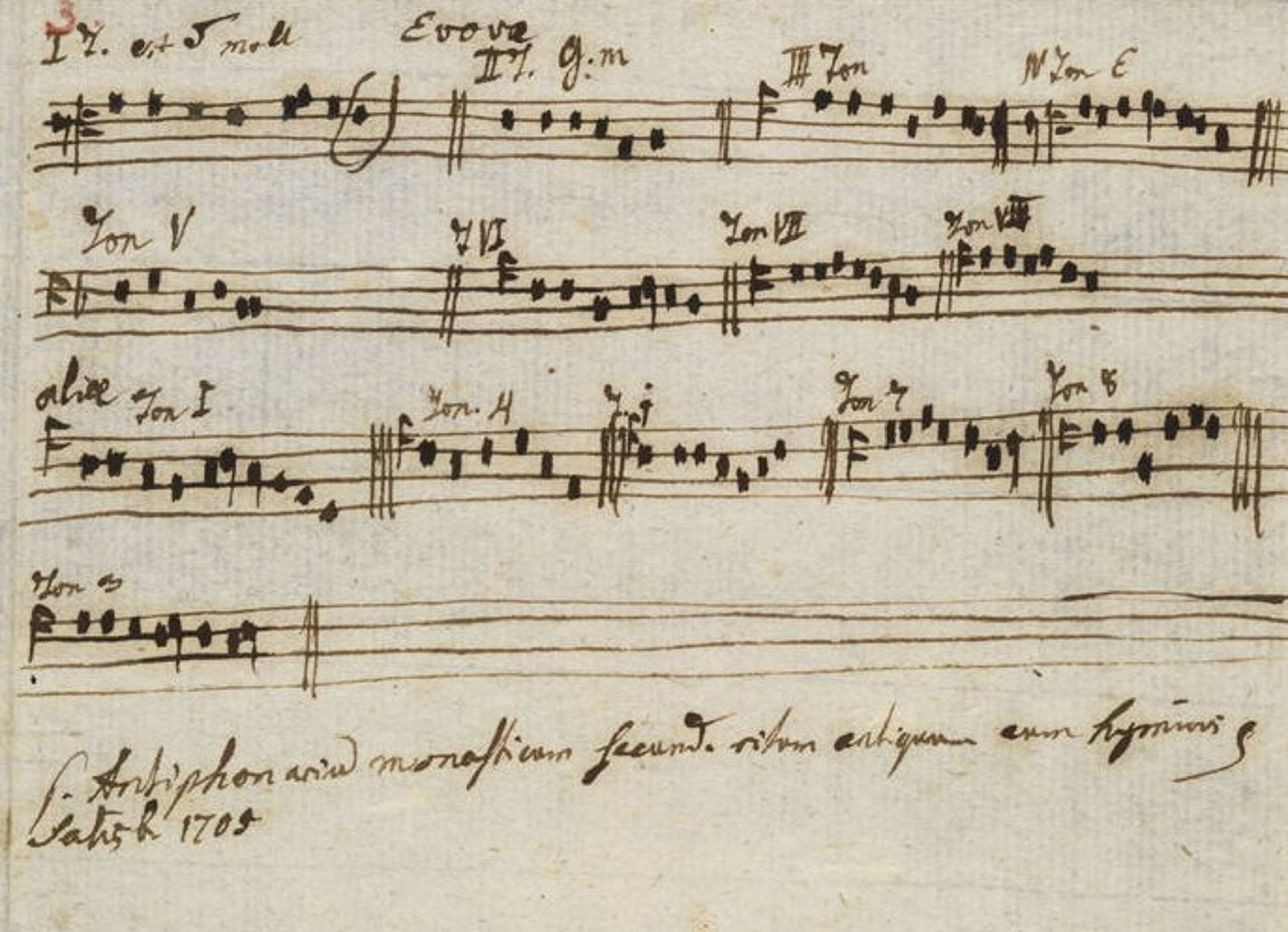

Antiphonale monasticum

Abt Placidus Mayrhauser (1671-1741) ließ 1705 für die Abtei St. Peter ein Antiphonale Monasticum drucken, das bis in das 19. Jahrhundert in Verwendung blieb.

Es diente der geistlichen Chorgemeinschaft für den gemeinsamen Wechselgesang des Stundengebets und verweist damit auf die alte Tradition des gregorianischen Choralgesangs*, der in St. Peter ohne Unterbrechung seit urdenklichen Zeiten gepflegt wird.

* einstimmiger unbegleiteter Solo- oder Chorgesang in lateinischer Sprache, seit der Antike überlieferte Gesangstradition. Die Quadrat-Notation ist bis heute üblich.

Leopold Mozart, Exzerpt aus dem „Antiphonale Monasticum“, vor 1787

(Internationale Stiftung Mozarteum ISM, Bibliotheca Mozartiana)

Claviorganum

Alle waren vor Vergnügen starr und außer sich...

Mit dem Claviorganum im Museum St. Peter beherbergt das DomQuartier Salzburg ein überaus wertvolles und seltenes historisches Instrument.

Claviorgana sind seit dem 15. Jahrhundert bezeugt. In der Renaissance, vor allem im ausgehenden 16. Jahrhundert, waren derartige Orgelklaviere sehr beliebt. Funktionsfähig sind nur wenige geblieben, das wohl älteste noch spielbare Instrument ist das Claviorganum des Josua Pock, „Orgelmacher(s) zu Insprug“, aus dem Jahr 1591. 1972/73 wurde es umfangreich restauriert und teilweise rekonstruiert.

Es ist das einzige Musikinstrument, das sich laut Inventaren in der Regierungszeit von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (1587-1612) in der Salzburger Residenz befunden hat.

Das Claviorganum war zunächst in den Privatgemächern Wolf Dietrichs aufgestellt. Spätestens im Jahr 1717 tauchte es in der „Großen Galerie gegen St. Peter“, in der Kunst-und Wunderkammer, auf. Es wurde also schon damals aufgrund der mechanischen Komplexität seiner Konstruktion als besondere Rarität, als bestaunenswertes Objekt empfunden.