Vom Ehrenwerten Herrn P. Professor vortrefflich verfasst und von seinen Schülern nach Wunsch aufgeführt

Die universitären Finalkomödien stellen eine spezifische Salzburger Tradition dar und wurden von den Schülern und Studenten zu Ende des Studienjahres aufgeführt, in Anwesenheit des Fürsterzbischofs und seines Hofstaates. Sie erfreuten sich großer Beliebtheit und waren allen Bürgern der Stadt zugänglich.

Der Fürsterzbischof thronte in einem roten Lehnsessel weit vor den anderen Zuschauern, wie es dem Selbstverständnis eines absolutistischen Fürsten entsprach.

In der Ära von Sigismund Graf Schrattenbach wurde jedes Stück zweimal gegeben. Da die Studenten gerne laut klatschten und pfiffen, wenn junge Damen zur Vorstellung erschienen, ordnete der sittenstrenge Fürsterzbischof nach Geschlechtern getrennte Aufführungen an.

Die meist fünf-aktigen lateinischen Dramen mit christlich-moralischer Botschaft und Stoffen aus Bibel, antiker Mythologie oder Sagen und Legenden (Götter- und Heldengedichte) dienten als Bildungstheater, Unterhaltung, Belehrung und Lateinübung zugleich.

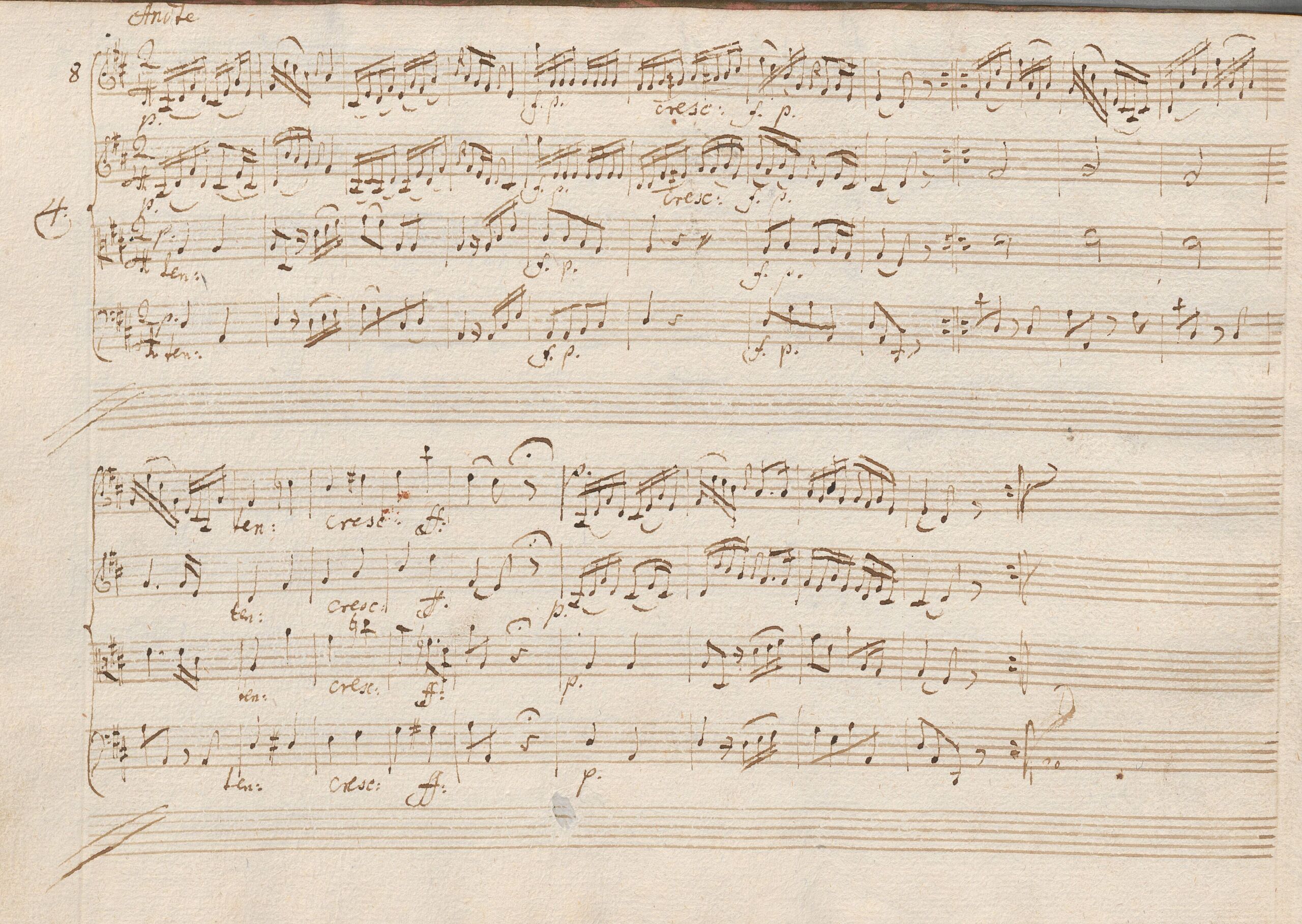

Die lateinischen Sprechstücke stammten aus der Feder benediktinischer Patres aus St. Peter. Die musikalischen Einlagen (Intermedien) lieferten die Hofkomponisten. Sie verfertigten Pantomimen, Ballette, Singspiele, Opern, Chöre oder instrumentale Intermezzi.

Heinrich Ignaz Franz Biber steuerte elf Kompositionen bei, Georg Muffat zwei.

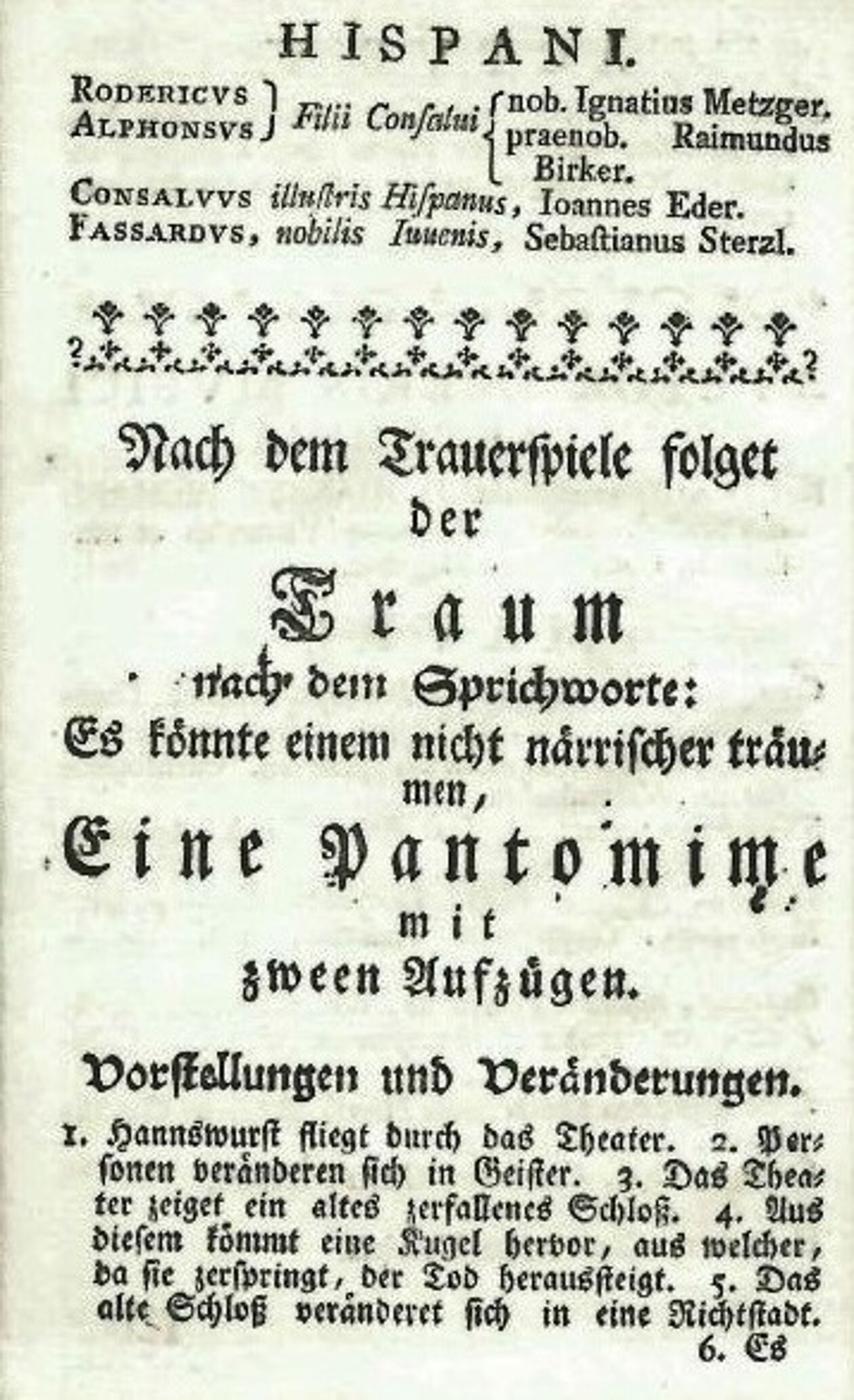

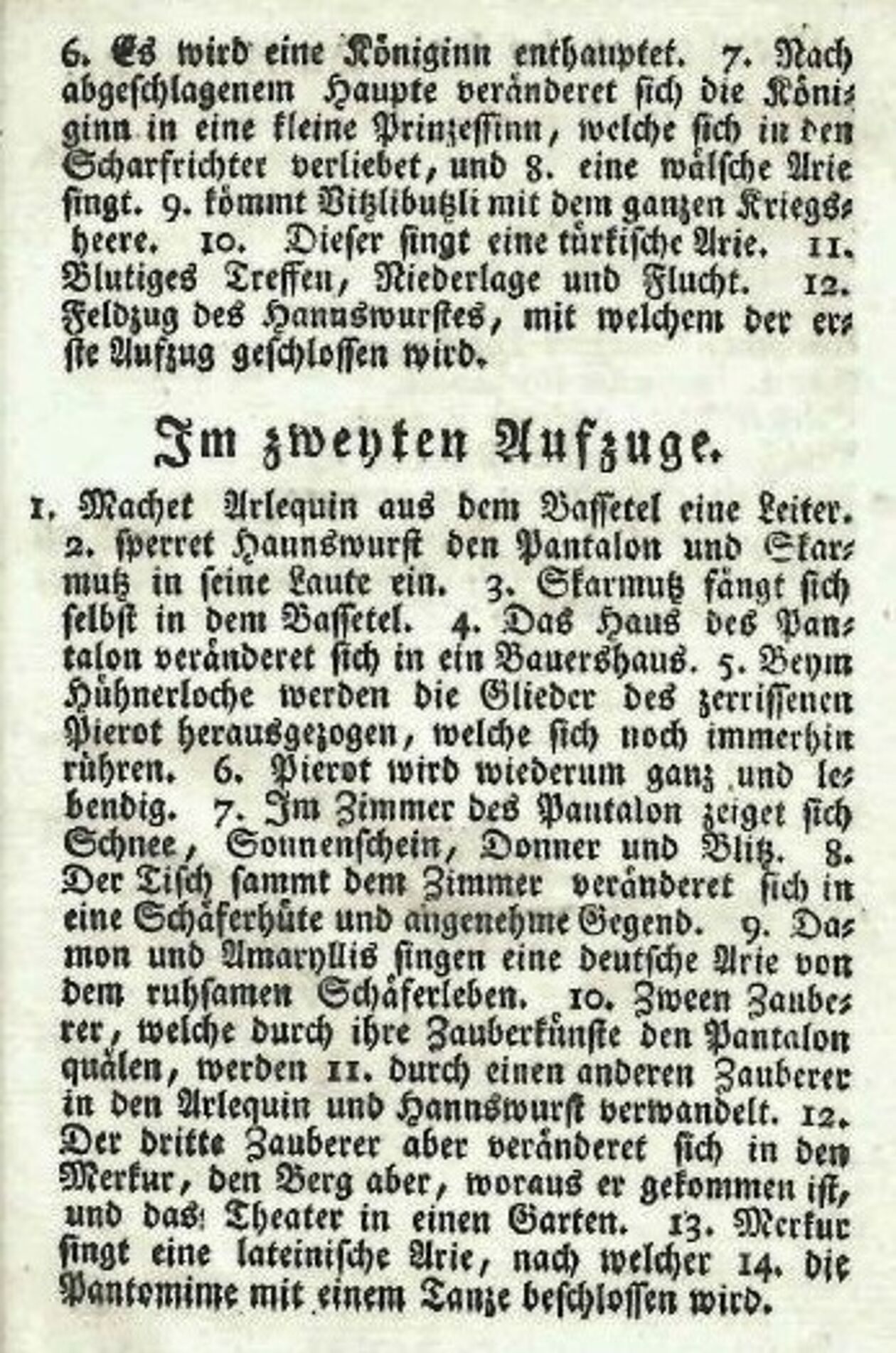

Michael Haydn vertonte sieben Schuldramen von P. Florian Reichssiegel OSB – einem der bedeutendsten Dramatiker des Salzburger Universitätstheaters - darunter das dramatische Schäfergedicht in zwei Aufzügen Die Hochzeit auf der Alm MH 107 sowie Der Traum MH 84, eine Pantomime in zwei Aufzügen.

Die Arien waren meist schlicht - dem stimmlichen Vermögen der jungen Sänger des Schultheaters angepasst - die instrumentalen Teile anspruchsvoll.

Wobei sich der Anteil der Musik im Laufe der Zeit allmählich erhöhte.

Neben Balletten, kommentierenden und handlungsdeutenden Chören oder instrumentalen Intermezzi wurden nach und nach Opernelemente, Pantomimen und regelrechte Singspiele eingewoben, die eine selbstständige Parallelhandlung aufwiesen, mit dem Schuldrama verschränkt waren und Themen aus Mythologie oder Bibel abhandelten.

Der Traum MH 84 war der erste Kompositionsauftrag, den Michael Haydn von der Universität erhielt.

Die Pantomime in zwei Aufzügen ist ein fantastischer Bilderbogen mit turbulenten Aktionen, verrückten Comedia dell’Arte-Figuren sowie einem abwechslungsreichen Querschnitt der zu dieser Zeit in Salzburg gepflegten Arien-Typen: der virtuosen Arie im Sinne der opera seria (Tradition des Hoftheaters), einer Arie im damals modernen Alla-Turca-Stil, einer lateinischen Arie (barocke Tradition), einem deutschen Duett, das in die neue Richtung des deutschen Singspiels weist, aber auch einfache volkstümliche Strophenlieder.

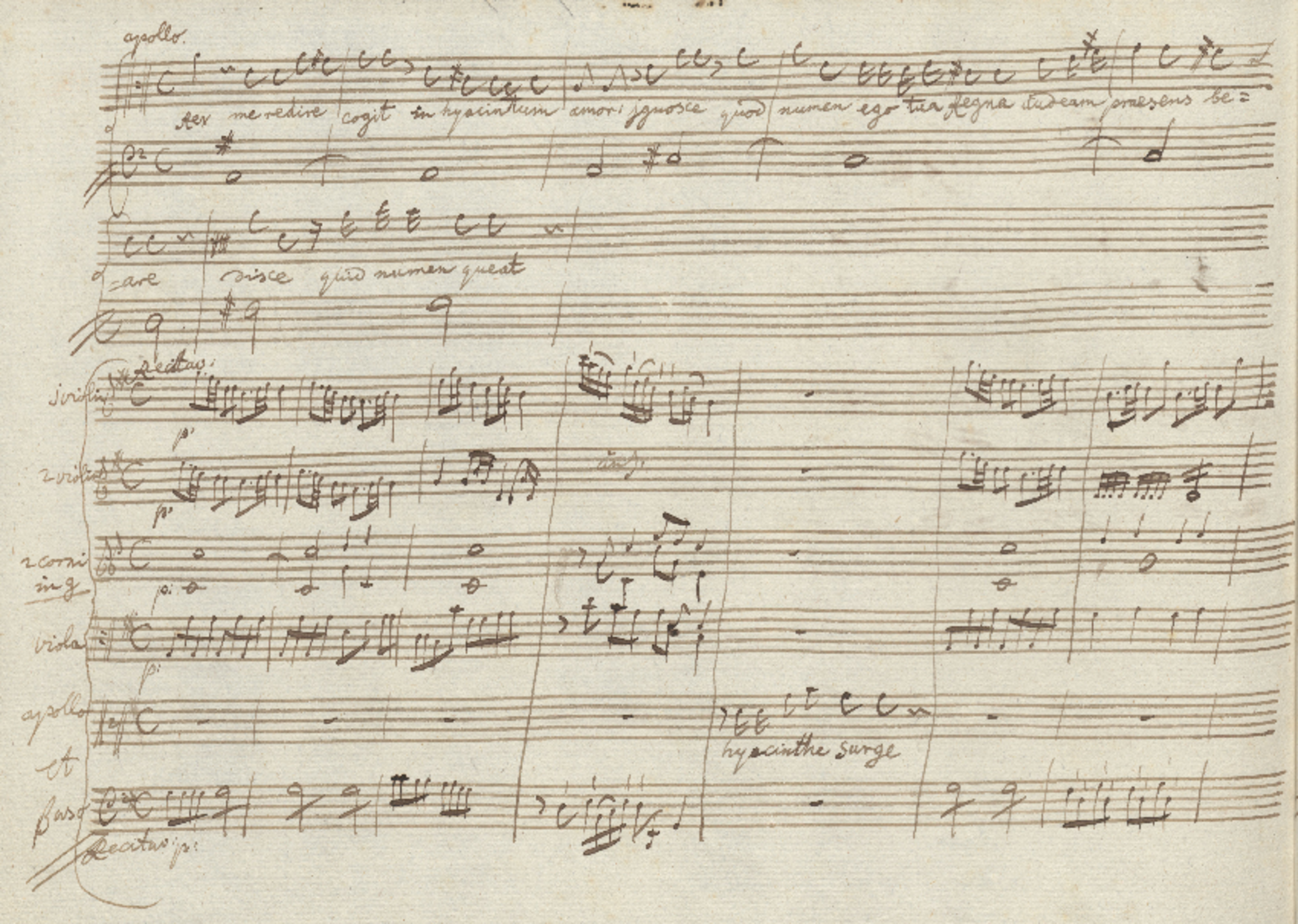

Komponist: Der edle Herr Wolfgang Mozart

P. Rufinus Widl OSB, Professor für theoretische Philosophie an der Bendediktineruniversität, versah sein lateinisches Versdrama Clementia Croesi mit einem Zwischenspiel (Intermedium), das auf den Mythos von Apollo und Hyacinthus fußt, wie er bei Ovid überliefert ist.

Mit der Vertonung wurde W. A. Mozart beauftragt, „... elfjähriger Sohn des wohledlen und gestrengen Herrn Kapellmeisters Leopold Mozart.“

Apollo und Hyacinth KV 38 ist Mozarts erstes Bühnenwerk. Es trägt weder im Autograph noch in Leopold Mozarts 1768 angefertigten „Verzeichniß“ einen Titel. Dort heißt es lediglich: „Eine Musik zu einer lateinisch Comoedie […]. Von 5 singenden Person (en).“ Erst die Schwester Mozarts, Maria Anna, ergänzte 1799 die Bezeichnung “Apollo und Hyacinthus”.

Die Uraufführung fand am 13. Mai 1767 in der Großen Aula statt.

„13. Mittwoch ... Nach dem Mittagessen Aufführung des Stückes der Syntaxisten, das vom Ehrenwerten Herrn P. Professor vortrefflich verfasst und von seinen Schülern nach Wunsch aufgeführt wurde. Dies bereitete mir höchste Befriedigung. Ich beglückwünsche den Ehrenwerten Herrn P. Professor zum allgemeinen Beifall. Auch die Musik, von Herrn Wolfgang Mozart – einem noch elfjährigen Jungen – komponiert, fand beim gesamten Publikum Gefallen. Dieser gab uns dann noch zur Nacht vorzügliche Proben seiner musikalischen Kunst auf dem Clavicembalo." (P. Placidus Scharl, Leiter des Akademischen Gymnasiums, im Direktionsprotokoll)

Man ahnt schon zu Beginn: Da braut sich etwas zusammen! Blitz und Donnerschlag lassen das entfachte Opferfeuer erlöschen und den Altar zerbersten. Ein schlechtes Omen!

Der vieldeutige Donnerschlag ist ein spektakulärer „Theaterdonner“, ein effektvolles Präludium zu einem aufregenden Liebes- und Intrigendrama, mit viel Kabale und Intrigen, Mord und Totschlag, Strafe und Happyend sowie phantastischen Metamorphosen rund um den eifersüchtigen und intriganten Zephyrus, das Liebespaar Apollo und Melia sowie Melias’ Bruder, Hyacinthus.

Die Gesangstexte von P. Rufinus Widl gaben dem jungen Mozart Gelegenheit, ein weites Spektrum menschlicher Gefühle auszudrücken wie die tiefe Trauer in jenem Duett von Vater und Tochter, von Oebalus und Melia, angesichts des getöteten Hyacinthus, das den musikalischen Höhepunkt bildet.

Barocker Kulissenzauber

„Wenn eine Scen…heruntergeht, so geht die andere zugleich auch hinauf und nicht ein Theil nacheinander, sondern alles zugleich."

Auch im Salzburger Universitätstheater wurde eine beeindruckende Theatermaschinerie in Gang gesetzt: So ritt die Zwietracht auf einem fliegenden Drachen durch die Luft, Merkur kam aus der Höhe, flog durch die Mitte des Theaters über das Orchester hinweg und landete zu Füßen des Fürsterzbischofs; auf dem Meer, oft Schauplatz der Eingangsszenen, tummelten sich Schiffe, Seeungeheuer, Meeresgötter und Nymphen scheinbar direkt auf dem Wasser, nachdem der Bühnenboden zurückgezogen wurde.

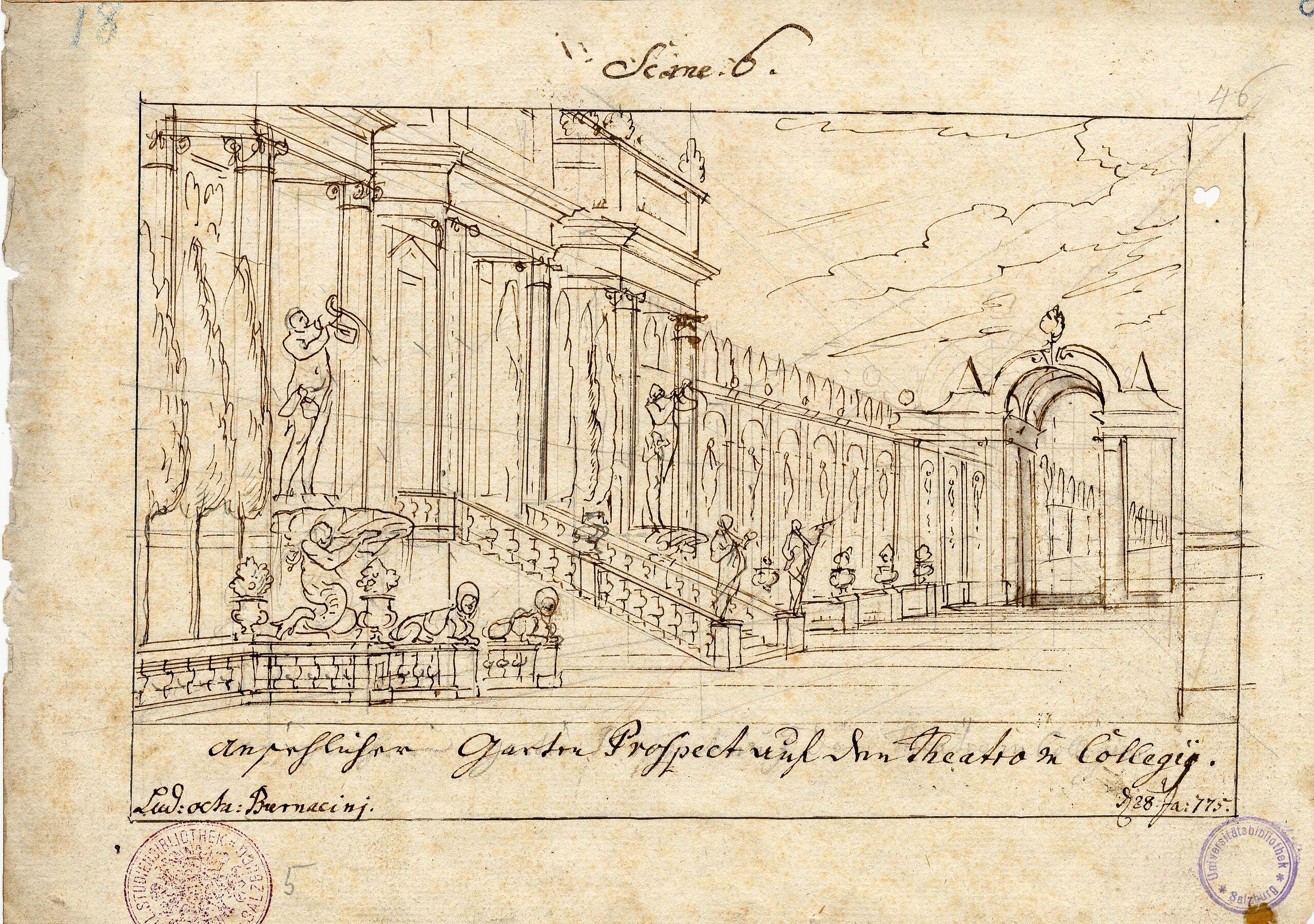

Wie im Barocktheater mit seiner Guckkastenbühne üblich, gab es noch keine individuell angefertigten Bühnenbilder, sondern standardisierte Typendekorationen. Als Beleuchtung dienten Kerzen und Öllichter.

12 Grunddekorationen sind überliefert: Atrium (Vorhalle), Aula (Saal), Conclave (Zimmer), Urbs (Stadt), Templum (Tempel), Hortus (Garten), Sylva (Wald), Castra (Feldlager), Mare (Meer), Cella Vinaria (Weinkeller/Verlies), Infernum (Hölle/Unterwelt) und Coelum (Himmel/Götterwelt).

Von Theatro

Sehenswürdige Sachen in der Stadt Salzburg - Aus dem Tagebuch des Fr. Heinrich Pichler während seines Studiums an der Salzburger Universität 1745—1748

Das ist das nembliche Theatrum, dergleichen in der Kunst nach in Teutschland keines zu sehen, den was vor Schnier und Reder seyn, ist nicht zu beschreiben. Die Scenen selbsten, deren bis 8 seyn, kan man nicht genug bewundern.

1. der H i m m e l, völlig rund und siehet man nichts als Wolken.

2. der R o t h e S a a l ist so schön, dass man glauben sollte, die gemahlene Sesters weren völlig zu rühren. Der obige Boden ist so gemahlen als wan er eingelegt were und machet völlig einen gleichen Boden bis zum Endt mit einem schönen Perspectiv.

3. der W e i ß e S a a l, der auf Hoch einen halbrunden Boden oder Schwig*Boden hat, auch so schön wie der andere und noch ein lengeres Perspectiv.

4. der T e m p e l, welcher so viel Säulen hat, daß 3 schöne und lange Perspectiv in diesen zu sehen seyn und gehet alles auf ein Har aufeinander.

5. der K e l l e r hat 2 Perspectiv und ist so natürlich, dass man solchen nicht genueg bewundern kan.

6. der W a l d so schön, dass nicht nur allein die Baum in Scenen stehen, sondern auch ist das ganze Theatrum mit sehr viel Wald* Baumen besetzt.

7. der G a r t e n hat mitten ein gleines Perspectiv von Spallier, daß man fast kein Endt siehet.

8. die S t a d t ist auch natürlich entworffen,

9. das L a g e r item.

10. ist die H ö l l so schiech und feyrig gemacht, dass sich fast ein jeder kan schröcken. Es ist aber diese die Höll nicht wie man sagt, dass solche der Teufel sollte gemahlen haben, dan es wohlen einige dises nur vor eine Fabel halten.

Und diese seyn die Scenen, welche herunter gelassen werden, welches Herunterlassen sehr langsam geschieht, nichts destoweniger macht solches den Augen eine Lust, dass wenn eine Scen v. g. der Wald heruntergehet, so gehet die andere zugleich auch hinauf und nicht ein Theil nacheinander, sondern alles zugleich.

Das Meer verlanget eine besondere Anmörkung, indem solches auch von Boden heraufgehet, und gehet vorhero der ganze Boden, wo man agiret, zuruck und körnet das Meer heraus.

Item ist ein schöner Tractus zu sehen, das ist ein Wolken, auf welcher ihrer 4 sitzen könen, und kan dise Wolken sehr künstlich herunter gelassen werden.

Und gibt es mehrere auch gleine Tractus, welche anstatt denen Stücken Schnier von mössingeren Tratt gemacht haben.

(Heinrich Pichler, Diarium Salisburgense von allen merkhwürdigen Begebenheuthen und unterschiedlicher Gebreuchen, so sich in der Statt Salzburg zuegetragen und in denen Schuellen ereignet haben in den Schuljahren 1745 bis 1748)

Der Schwätzer und der Leichtgläubige

Der Schwätzer und der Leichtgläubige ist eine Einlage zu dem Schuldrama Pietas in patriam und wurde am 27. Februar 1764, am Vorabend des Geburtstages von Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach, aufgeführt, von den Syntaxisten, der 3. Klasse des Gymnasiums.

Dramentext und Szenarium der Pantomime stammen von P. Florian Reichssiegel OSB (1735-1793), die Musik von Hofsänger Joseph Nikolaus Meissner (1724-1795).

Die Guckkastenbilder - (hand)kolorierte Kupferstiche von Mathias Siller (Maler) und Philipp Andreas Degmair (Stecher) - illustrieren die in Salzburg besonders beliebten Pantomimen mit den Stoffen und Figuren der Commedia dell’arte und zeichnen ein genaues Bild von den in der Kleinen Aula verwendeten Typendekorationen, Kostümen und Versatzstücken.

Szenenbild Nr. 12 zeigt den obligaten fröhlichen Schlusstanz, einen Pas-de-quartre, mit den Protagonisten Hanswurst und Harlekin sowie Pantalon und dem Doktor: „Ein froher Reihentanz kommt auf die Trauertage, zuhaus stellt sich die Lust, die Treu’ im Herzen ein; denn wo kein Schwätzer ist, der wider and’re klage, wird allzeit Herr und Knecht vergnügt und friedlich sein."