Marcus Sitticus und der Beginn der Salzburger Fest-Spiele

Unter Fürsterzbischof Marcus Sitticus fanden das ganze Jahr Fest-Spiele statt – Feste zur Ehre Gottes, zum Ruhme des Fürsten, zum Amüsement von Hofstaat und hohen Gästen.

Er brachte öffentliche Spektakel venezianischer Art nach Salzburg: Carneval, mit Masqueraden, Bällen, Comoedien, Opern, Spiel-Gesellschafften, Gastereyen und andern dergleichen Ergötzlichkeiten, und machte seine Residenzstadt zum Treffpunkt prominenter Komponisten und Musiker.

Die Reihe der denkwürdigen Aufführungen im Carabinierisaal wurde am 27. Jänner 1614 mit einer „kunstreichen Hoftragicomoedia in italienischer Sprach“ eines nicht genannten Verfassers eröffnet.

Auch von den weiteren, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgeführten Werken, kennen wir die Autoren nur zum Teil.

Fürsterzbischof Marcus Sitticus war der erste Fürst außerhalb Italiens, der musikdramatische Unterhaltungsformen aus dem Süden an seinen Hof holte.

Salzburg erlebte durch ihn eine frühe musikalische Blütezeit.

So stellte Jakob Hannibal, Neffe und „Kunstagent“ des Fürsterzbischofs, fest, das Salzburger Residenztheater sei besser ausgestattet als das vielgepriesene Teatro Olimpico in Vicenza.

Am 10. Februar 1614 informiert uns der fürsterzbischöfliche Sekretär und Historiograph Johannes Stainhauser über eine denkwürdige Aufführung.

… Nach solchem [i.e. Fasnachtaufzüge- und spiele] ist zu Hof ein schönes Pastoral, Orfeo genannt, gehalten worden, welchem die Herrn Cauallieri und das adeliche Frauenzimmer beygewohnt haben, ist musicalisch agirt worden, lustig zu sehen und hören gewesen.

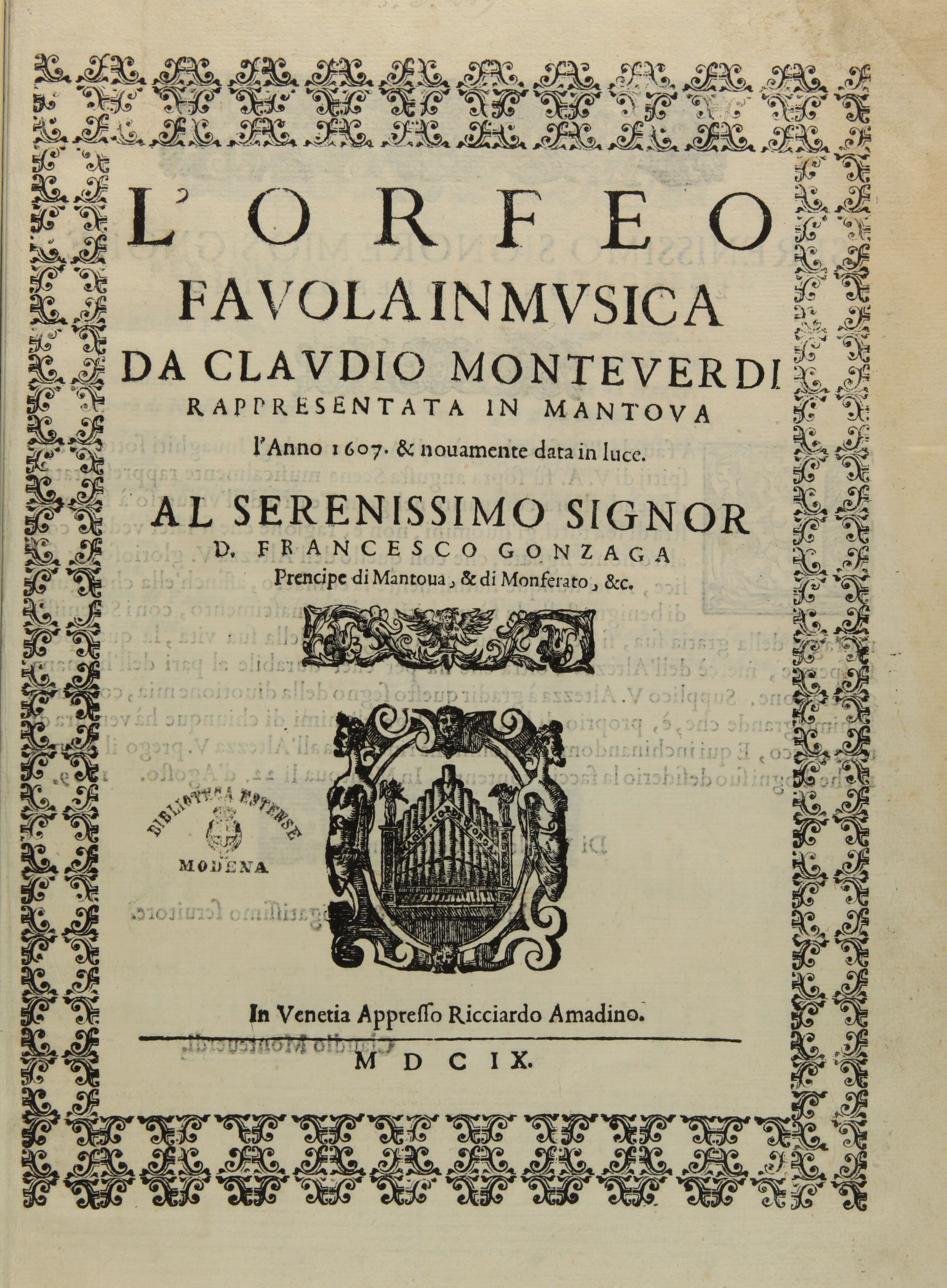

Orfeo - der "Urknall" der Operngeschichte

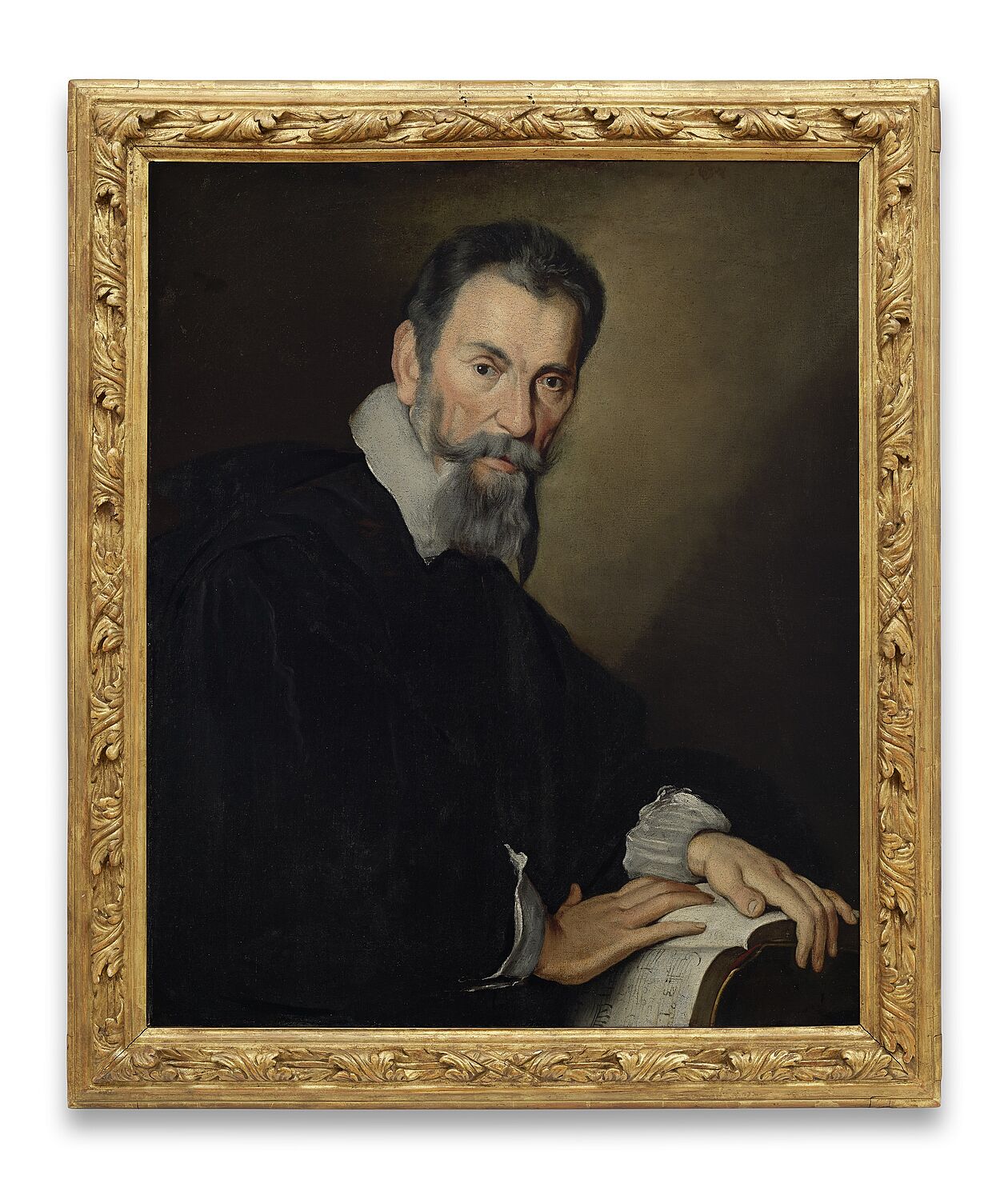

Dieses „schöne Pastoral, Orfeo genannt“, das da am Rosenmontag in der Residenz zu Salzburg über die Bühne ging, war (mit größter Wahrscheinlichkeit) Claudio Monteverdis (1567- 1643) Favola in musica.

Die Uraufführung dieser in Musik gesetzten Erzählung über den thrakischen Sänger Orpheus, der seine geliebte Eurydike mithilfe seines Gesanges aus dem Jenseits zurückzugewinnen will, fand ebenfalls an einem Rosenmontag statt, am 24. Februar 1607, im herzoglichen Palast in Mantua.

Mit seinem L'Orfeo schuf Monteverdi ein Schlüsselwerk der abendländischen Musikgeschichte, einen Meilenstein des damals neuen Genres Oper.

Dass es sich bei dieser historischen Opernaufführung um Monteverdis L’Orfeo gehandelt hat, dafür sprechen nicht zuletzt die enge persönliche Beziehung von Marcus Sitticus zum Mantuaner Hof der Gonzaga sowie die Anwesenheit von Mantuaner Hofmusikern in Salzburg, darunter Francesco Rasi, der erste Orfeo der Mantuaner Uraufführung, und Francesco Campagnolo.

Marcus Sitticus hielt sich, auch schon vor seiner Wahl zum Salzburger Fürsterzbischof, mehrmals in Mantua auf. Mit Ferdinando Gonzaga stand er zudem in regem brieflichem Austausch, verschaffte ihm ein Kanonikat (Mitglied des Domkapitels) am Dom zu Konstanz und verehrte ihm sein Porträt.

Ferdinandos jüngerer Bruder Vincenzo besuchte Fürsterzbischof Marcus Sitticus im Herbst 1612. Er befand sich auf der Rückreise von Prag, wo er dem neugewählten Kaiser Matthias seine Aufwartung gemacht hatte.

In Vincenzos Entourage befand sich auch Francesco Rasi, der die Heimreise wegen einer Erkrankung allerdings erst später antreten konnte. Rasi kam erst im Dezember nach Salzburg.

Francesco Rasi und Francesco Campagnolo nahmen in der Vermittlung der neuen italienischen Musik eine Schlüsselposition ein, spielten eine zentrale Rolle in der Frühzeit der Oper und der Musik Monteverdis.

Sie dürften auch wichtige musikalische Berater des Salzburger Fürsterzbischofs gewesen sein.

Während der Regierungszeit von Fürsterzbischof Marcus Sitticus gab es nachweislich mehrere Orfeo-Aufführungen, zuletzt am 16. Juli 1619 anlässlich des Besuchs von Erzherzog Ferdinand (1578-1637), der sich auf der Durchreise zur Kaiserwahl nach Frankfurt befand.

Als der frischgebackene Kaiser Ferdinand II. am 17. Oktober im Zuge seiner Rückreise wieder nach Salzburg kam, war Marcus Sitticus nicht mehr am Leben. Er war am 9. Oktober verstorben.

Das Engagement italienischer Künstler wurde nicht von allen gutgeheißen. Auch die Anwesenheit des Fürsterzbischofs bei Theaterproben fand so mancher unschicklich. Graf Kaspar von Hohenems (1573-1640), der Bruder von Marcus Sitticus, schreibt in einem Brief vom 8. Dezember 1616 mit gerümpfter Nase:

... viele reden übel von dem großen Geld, so ungespart welschen Musicanten, Comedianten und dergleichen Leuten angehängt wird, und wann sie nit selbst kommen, sogar beschickt werden, und daß eine fürstliche Person wider ihre Reputation selbst große Zeit mit Präparierung solcher Comedien unter diesem Gesindel zubringe ...

Musik und Affekt

Geburt der Oper aus dem Geist eines Mythos

In seinem L‘Orfeo durchmisst Claudio Monteverdi in ausladenden Rezitativen* und Arien die Skala menschlicher Empfindungen.

Personen oder Vorgänge wurden mit bestimmten instrumentalen Klangfarben charakterisiert. Das reiche Instrumentarium vermag die heitere Atmosphäre der Hirtenwelt und die düstere Stimmung der Unterwelt gleichermaßen zu illustrieren.

Orfeos Gesang begleiten Harfenklänge. Streicher und Flöten, Chitarrone, Lauten und Cembali stehen für die Musik des Lebens, die Lieder und Tänze der Hirten. In der Unterwelt regiert das schnarrende Regal, die groben Zinken und die schauerlich tönenden Posaunen.

Dass Monteverdi Text, Handlung, Szene, Gesang und Instrumentalmusik gleichsam ineinander aufgehen ließ, war revolutionär und verweist auf eine neuartige Einstellung des Komponisten zum Text, den er vertont.

* Sprechgesang, der die Handlung erzählt und erklärt

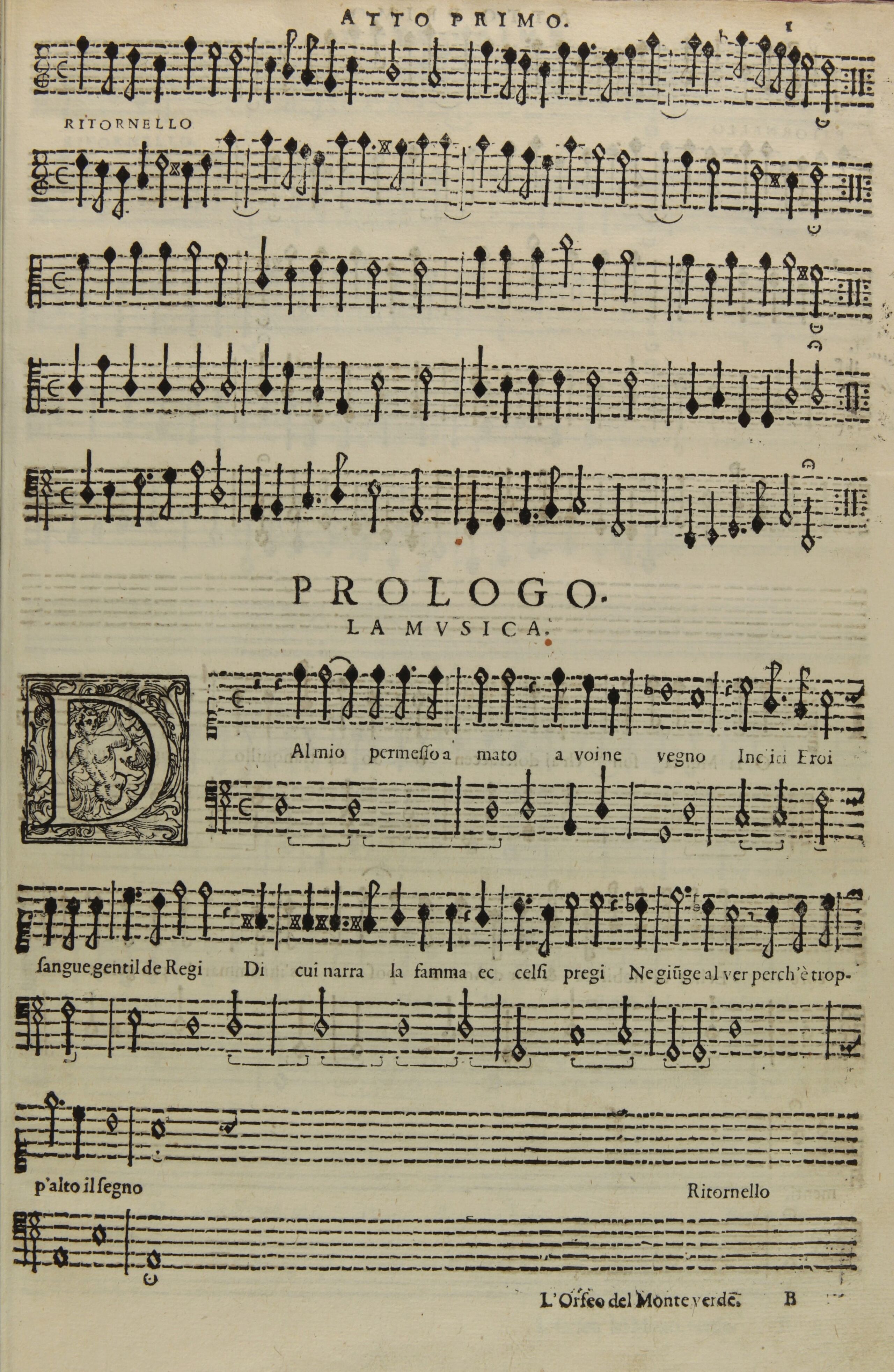

Im Prolog des Orfeo tritt die Allegorie der Musik, „La Musica“, auf und spricht von der Macht der Musik und dem Schicksal ihres mythischen Meisters Orpheus, der wilde Tier bezähmen, das Böse überwinden und die Herzen der Menschen bewegen kann.

Ich bin die Musik, die mit lieblichen Tönen dem verwirrten Herzen Ruhe schenkt; sowohl zu edlem Zorn, als auch zur Liebe vermag ich, selbst eiserstarrte Sinne zu entflammen. // Wenn ich singe zum Klang der goldenen Zither, weiß ich zuweilen dem Ohr der Sterblichen zu schmeicheln und erwecke in der Seele die Sehnsucht nach der himmlischen Harfen klangvoller Harmonie. // Nun will ich euch von Orpheus berichten, dem Orpheus, der mit seinem Gesang die wilden Tiere zähmte, der durch sein Bitten sogar die Hölle bezwang, dem Pindos und dem Helikon zum unsterblichen Ruhm. // Derweil ich nun meine Lieder singe, mal heiter, mal traurig, möge kein Vogel in den Zweigen sich bewegen, möge keine Welle an die Ufer schlagen und jedes Lüftchen still verweilen.

„La Musica“ verkündet hier eine neue Auffassung von der Funktion der Musik, die im Bunde mit dem Gefühl ist.

Es ging nicht mehr um die Befolgung von Gesetzmäßigkeiten und Regeln, sondern um die Vermittlung des Zustands der Seele.

Monteverdi spürte dem emotionalen Gehalt in den Worten nach: Die Rede, die Sprache, das Wort sei nun die „Herrin“ der Musik, nicht mehr deren Dienerin.

Die in Töne umgesetzten Leidenschaften des sich mitteilenden Menschen sollten zugleich die Herzen der Zuschauer rühren, sollten sie bewegen und erschüttern.

Gefühle und Sinne des Publikums wurden damit auf eine Art angesprochen, die es in der Vokalmusik bisher so nicht gab.

Wie die berühmte Totenklage des Orfeo im zweiten Akt, „Tu se‘ morta, mia vita (Du bist tot, mein Leben)“ - bis dahin ohne Vorbild, wurde sie für die nächsten Jahrhunderte zum stilistischen Modell.

Mantuaner Musiker in Salzburg

Francesco Rasi: Sänger, Dichter, Komponist und - Mörder

Francesco Rasi (1574-1621) war einer der bedeutendsten Sänger des frühen 17. Jahrhunderts - Komponist, Lautenist und Dichter, der in enger Beziehung zu Claudio Monteverdi stand.

Francesco Rasi war aber auch eine der schillerndsten Persönlichkeiten seiner Zeit.

Er beförderte in der väterlichen Villa in Arrezo den Gutsverwalter zu Tode, in dessen schöne, junge Frau er sich verliebt hatte, und versuchte, auch seine Stiefmutter zu töten.

Rasi wurde zum Tode verurteilt, entging der Vollstreckung des Todesurteils aber, indem er flüchtete. An der Seite von Vincenzo I. Gonzaga reiste er durch halb Europa.

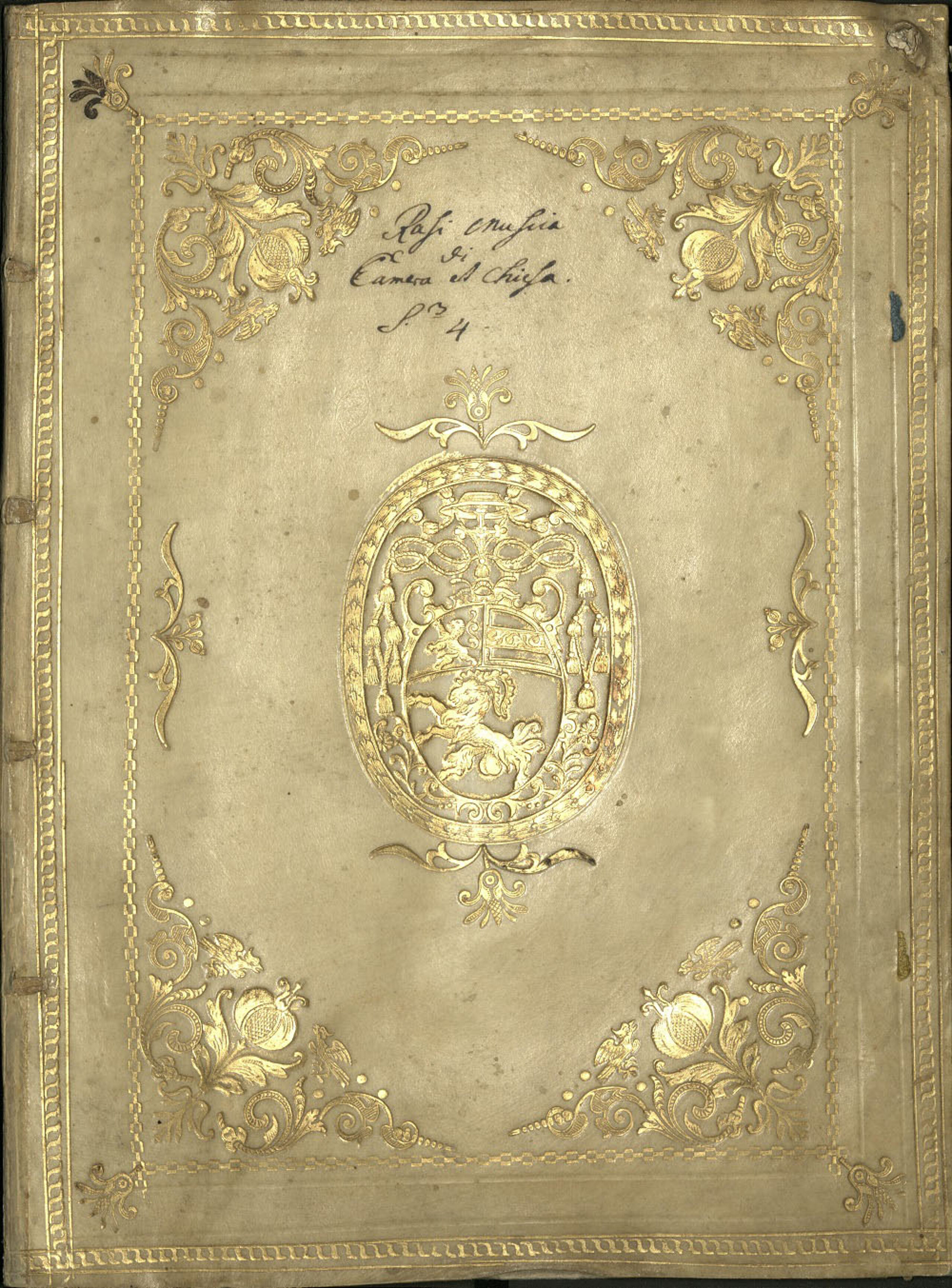

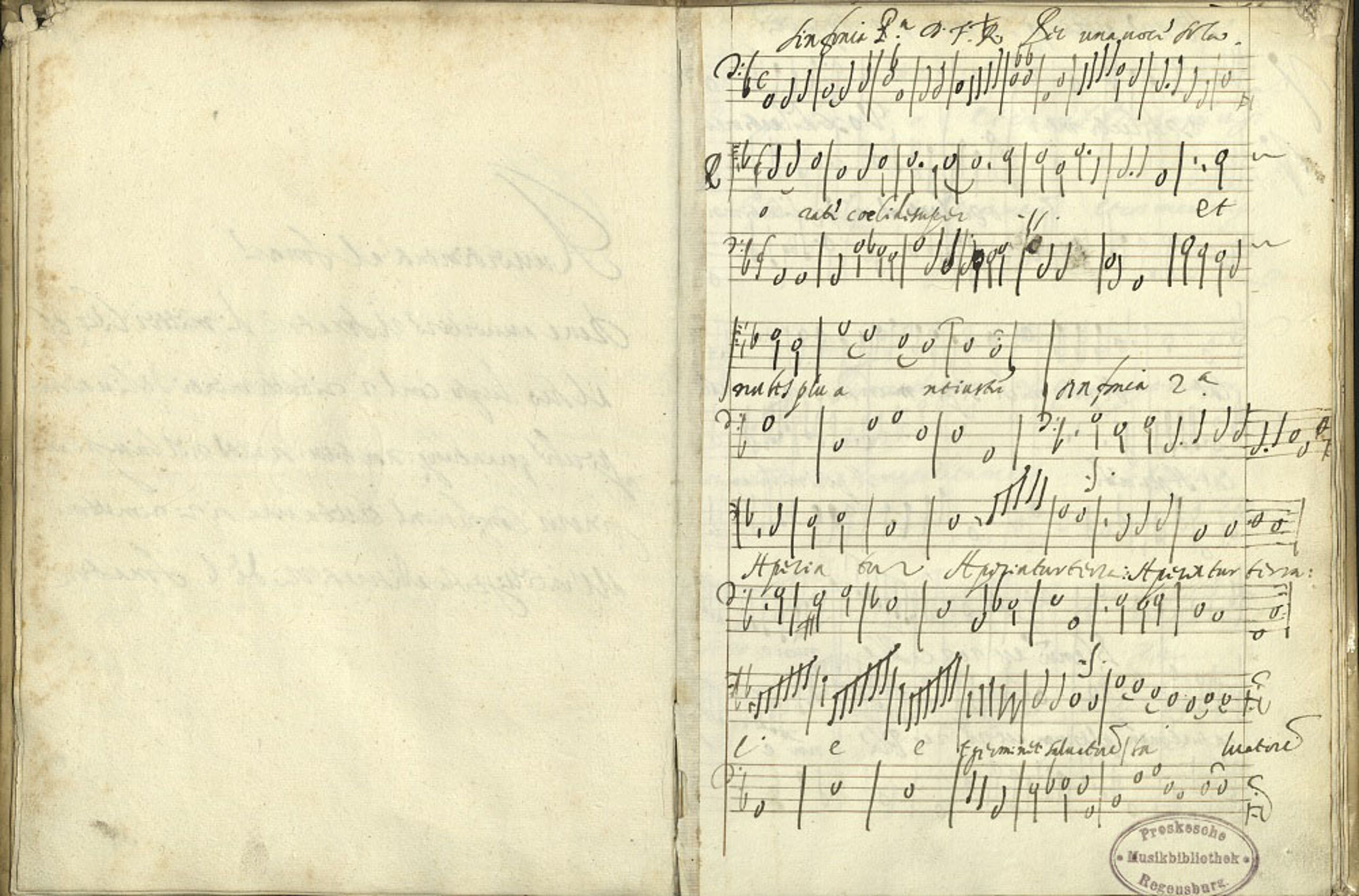

Im Dezember 1612 hielt er sich in Salzburg auf und widmete Fürsterzbischof Marcus Sitticus die Sammlung Musiche da camera e chiesa.

Die elf geistlichen und weltlichen Werke im stile nuovo zählen zuden frühesten außerhalb von Italien überlieferten Beispielen monodischer Musik (instrumental begleiteter Solo-Gesang).

Rasi vermittelte zudem die Bühnentechnik in der Salzburger Residenz.

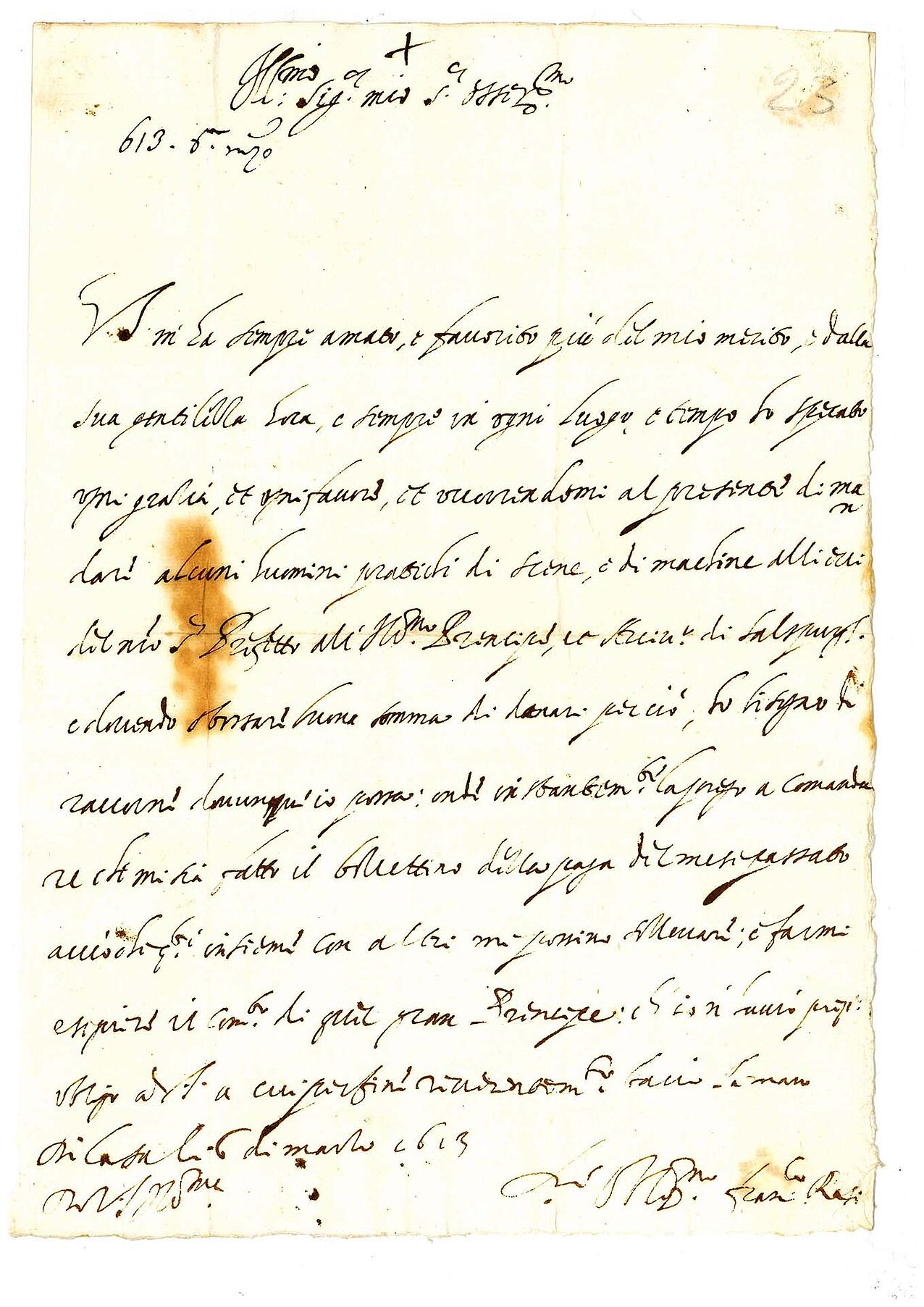

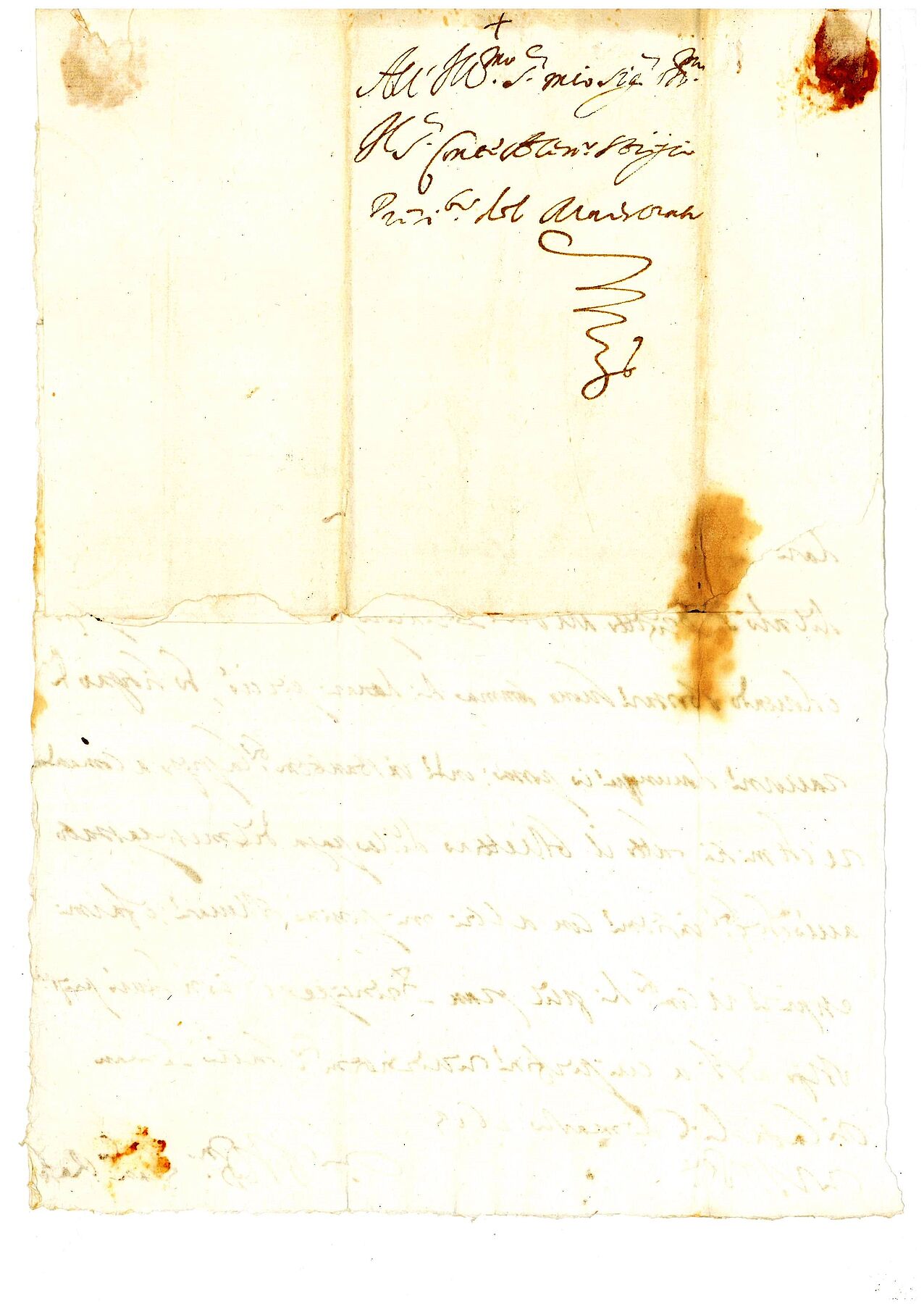

Er bat Alessandro Striggio jun. (1573-1630), den Librettisten des Orfeo, einige Bühnenpraktiker für Szene und Theatermaschinen nach Salzburg zu schicken - Schüler von Antonio Maria Viani (gest. 1629), Hofarchitekt der Gonzagas, Erbauer des Theaters in Mantua und Bühnenbildner Claudio Monteverdis.

So entstand ein Hoftheater nach italienischem Vorbild, ein mobiler Theaterraum mit einer zentral ausgerichteten modernen Verwandlungsbühne, die einen raschen Szenenwechsel ermöglichte.

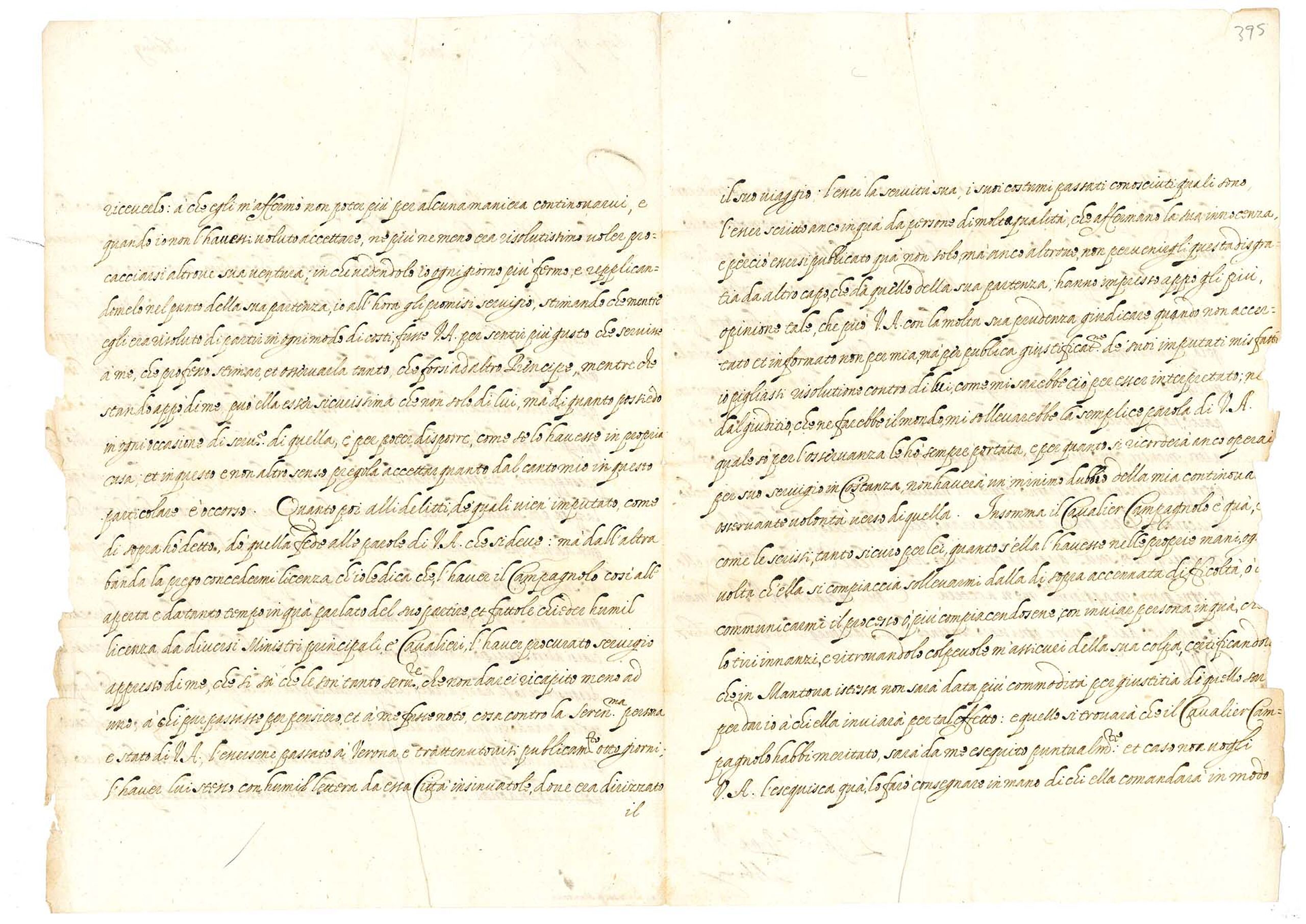

[... ] occorendomi al presente di mandare aleuni huomini pratichi di scena, e di machine allievi de! nostro S.r Prefetto all‘ Ill. Prencipe et Arcivescovo di Salspurgh [... ]

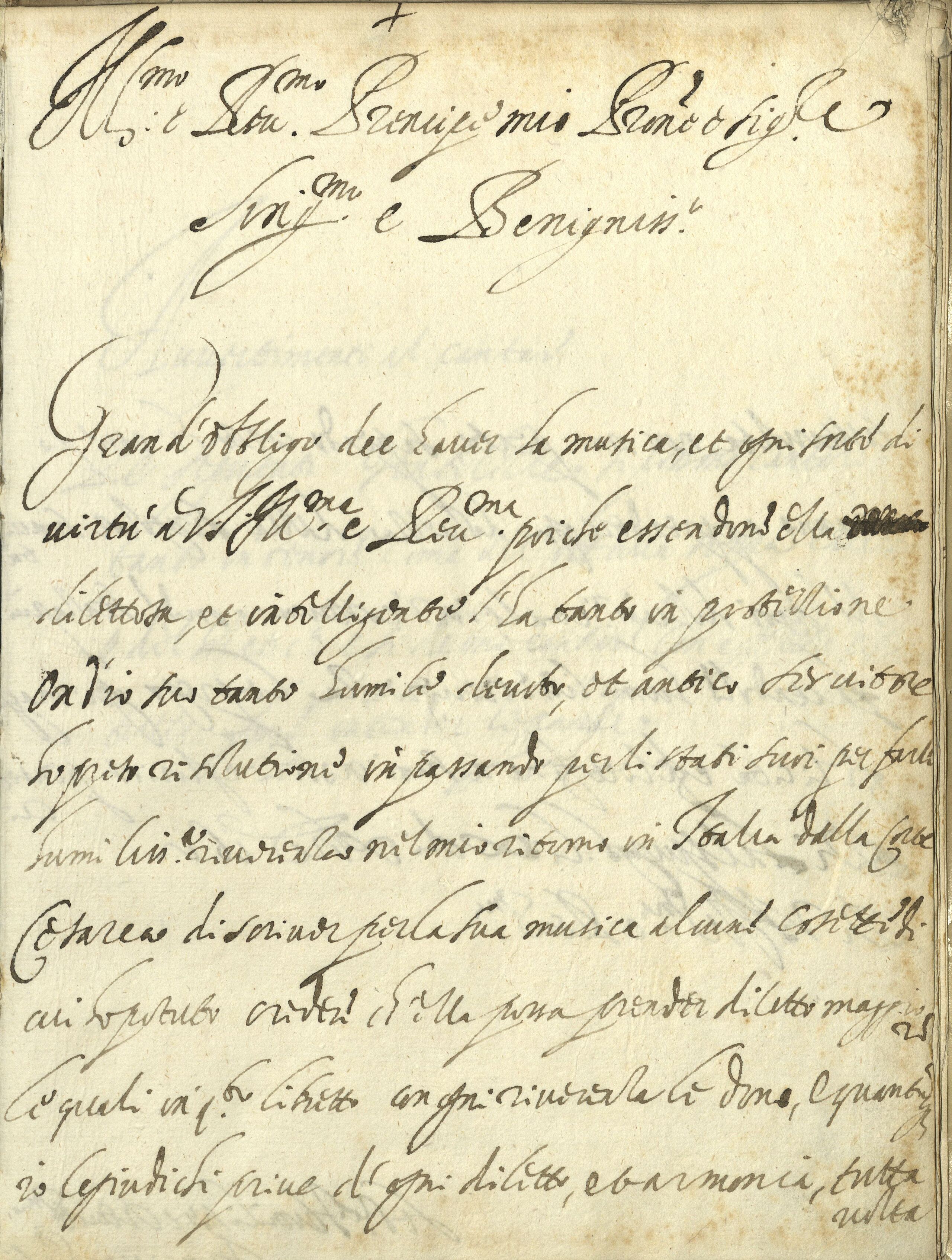

L'Illustre signor Cauallier Francesco Campagnolo

Francesco Campagnolo (1584-1630) - der zweite bedeutende Tenor dieser Zeit - verließ Mantua 1616 wegen finanzieller Malversationen und ohne Erlaubnis seines Dienstherrn.

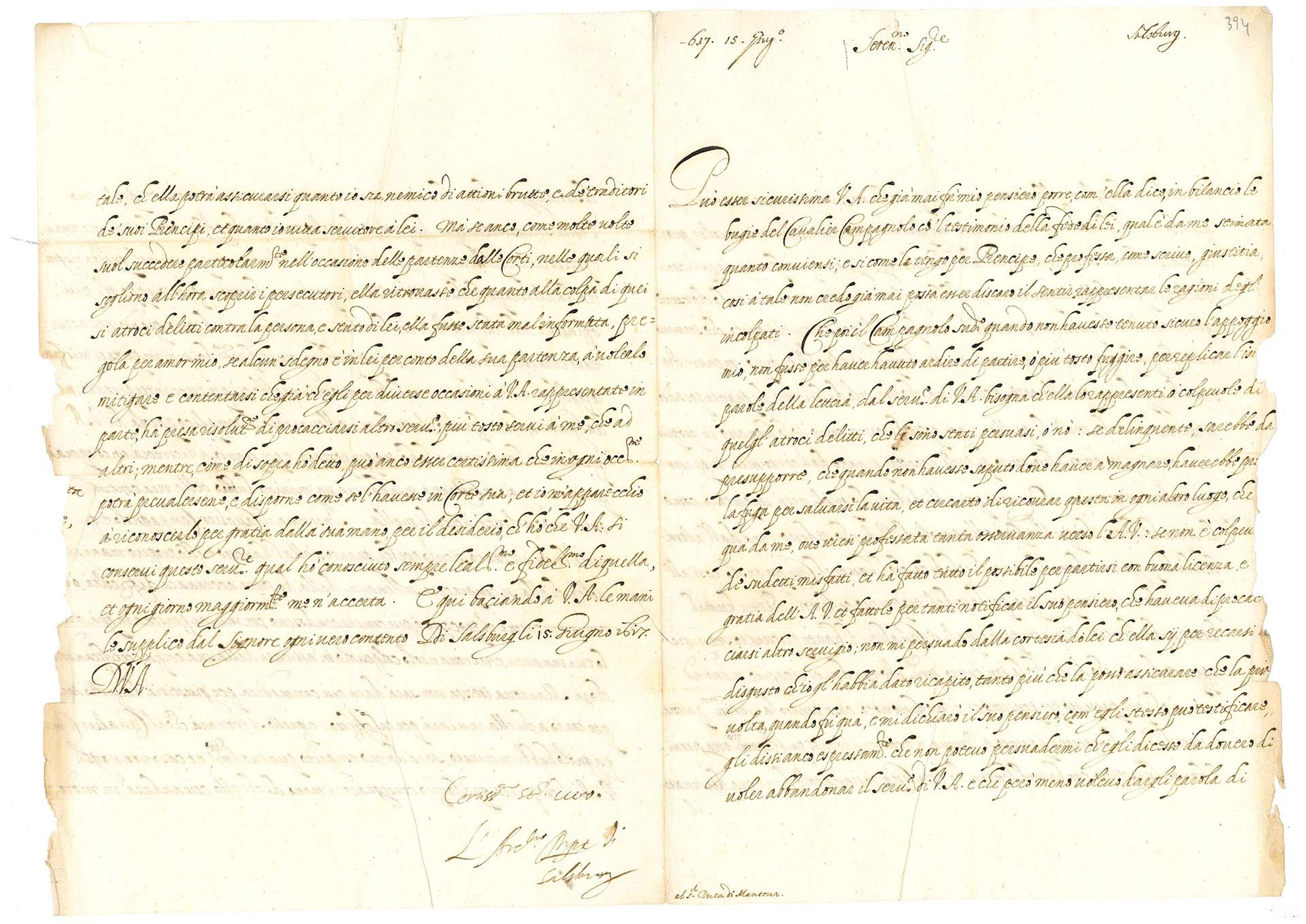

Dass Campagnolo, ein Schüler Monteverdis, Aufnahme bei Marcus Sitticus in Salzburg fand, führte zu einem Zerwürfnis zwischen Herzog und Fürsterzbischof.

Herzog Ferdinando legte Campagnolos Weggang als unerlaubte Flucht aus, Marcus Sitticus, der den Sänger in Mantua kennengelernt haben dürfte, setzte sich in mehreren Briefen vehement für diesen ein und verwies u. a. darauf, dass Campagnolo den Dienstwechsel schon lange beabsichtigt hätte.

Campagnolo stand ab Ende 1616 in Salzburger Diensten, allerdings nicht als Mitglied der Hofmusikkapelle, sondern war als Höfling – als Cortegiano dell' Ill.mo & R.mo Arciuescouo, e Prencipe di Salzburg – zur persönlichen Bedienung des Fürsten abgestellt. 1619 kehrte er nach Mantua zurück.

Rasi und Campagnolo waren übrigens nicht die einzigen mit - sagen wir einmal - auffälligen Lebensläufen.

Tiburtio Massaino (vor 1550 – nach 1660), der erste Hofkapellmeister Fürsterzbischof Wolf Dietrichs wurde 1591 wegen „Sodomitterei"angeklagt und verurteilt. Nach einer kurzen Festungshaft und der Androhung einer lebenslänglichen Galeerenstrafe musste Massaino innerhalb von wenigen Tagen das Erzstift Salzburg verlassen.

Jenes Vögelein, das so süß singt: Madrigale für Marcus Sitticus

Neben der Oper entfaltete sich, wie an den italienischen Höfen dieser Zeit, auch in Salzburg das Madrigal.

Zu den bedeutendsten und experimentierfreudigsten Meistern dieser virtuosen mehrstimmigen weltlichen Vokalmusik zählte - neben Claudio Monteverdi - Sigismondo d’India (um 1580-1629).

Die Widmung seines Dritten Madrigalbuchs, Il terzo libro de madrigali a cinque voci, 1615 an Marcus Sitticus zeigt die Verbundenheit des Salzburger Fürsterzbischofs auch mit den Größen der Madrigalkunst seiner Zeit.

Die beiden könnten sich am Hofe der Gonzaga in Mantua kennengelernt haben.

Verbindungslinien gab es auch über den süditalienischen Renaissancefürsten Carlo Gesualdo (1566-1613), wie Marcus Sitticus ein Neffe des Mailänder Kardinals Carlo Borromeo. Sigismondo D'India pflegte ein Naheverhältnis zu diesem kühnen und schillernden Komponisten, der seine Frau und deren Liebhaber ermordet hatte.

Neben Lyrik von Torquato Tasso, Alexander Striggio (aus dem Orfeo) und Petrarca entnahm Sigismondo D'India für seine fünfstimmigen Madrigale mit „O rimembranza amara“ übrigens einen Text aus dem literarischen Werk Francesco Rasis.

Sigismondo d’India, Il terzo libro de madrigali a cinque voci - "Quell’augellin che canta“ (Text: Giovanni Battista Guarini)

The Consort Of Musicke / Emma Kirkby und Evelyn Kubb, Sopran / Mary Nicols, Alt / Andrew King und Rufus Müller, Tenor / Alan Ewing, Bass / Anthony Rooley, Leitung und Laute (EMI deutsche Harmonia mundi digital)