Ex Decreto Nostro

Anstellungsverfahren: Gesuche, Dekrete, Mitteilungen

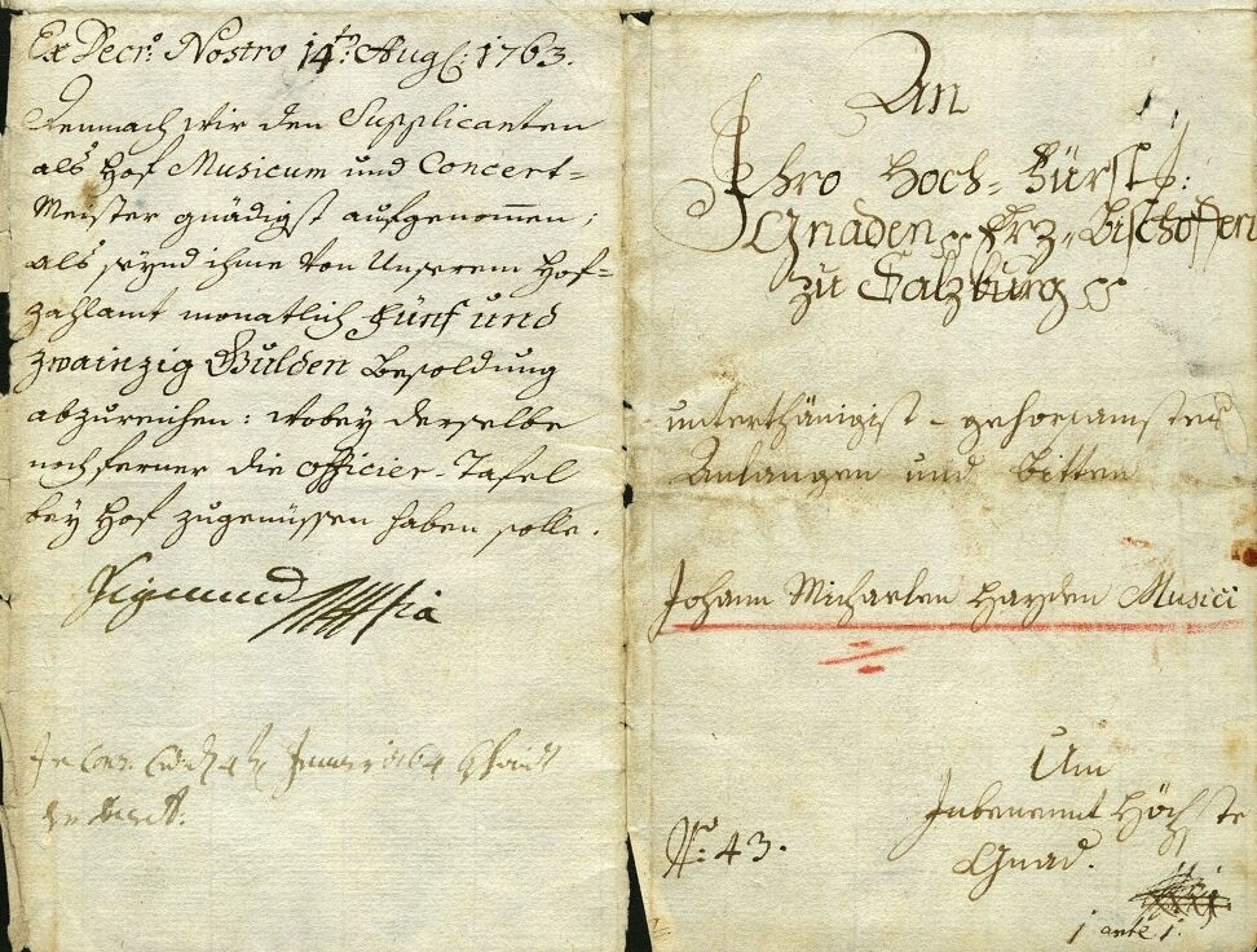

Euer Hochfürstl.Gnaden pp Unterthänigst-gehorsamster Johann Michael Haydn, Musicus: Michael Haydn, der jüngere Bruder Joseph Haydns, trat im Herbst 1763 in fürsterzbischöfliche Dienste. Ihm wurde gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als „Hofmusicus und Concertmeister“ (mit Kompositionsverpflichtung) freie Verköstigung an der Offizierstafel bei Hofe zugesprochen - ein begehrtes Privileg, das den Mozarts z.B. verwehrt blieb.

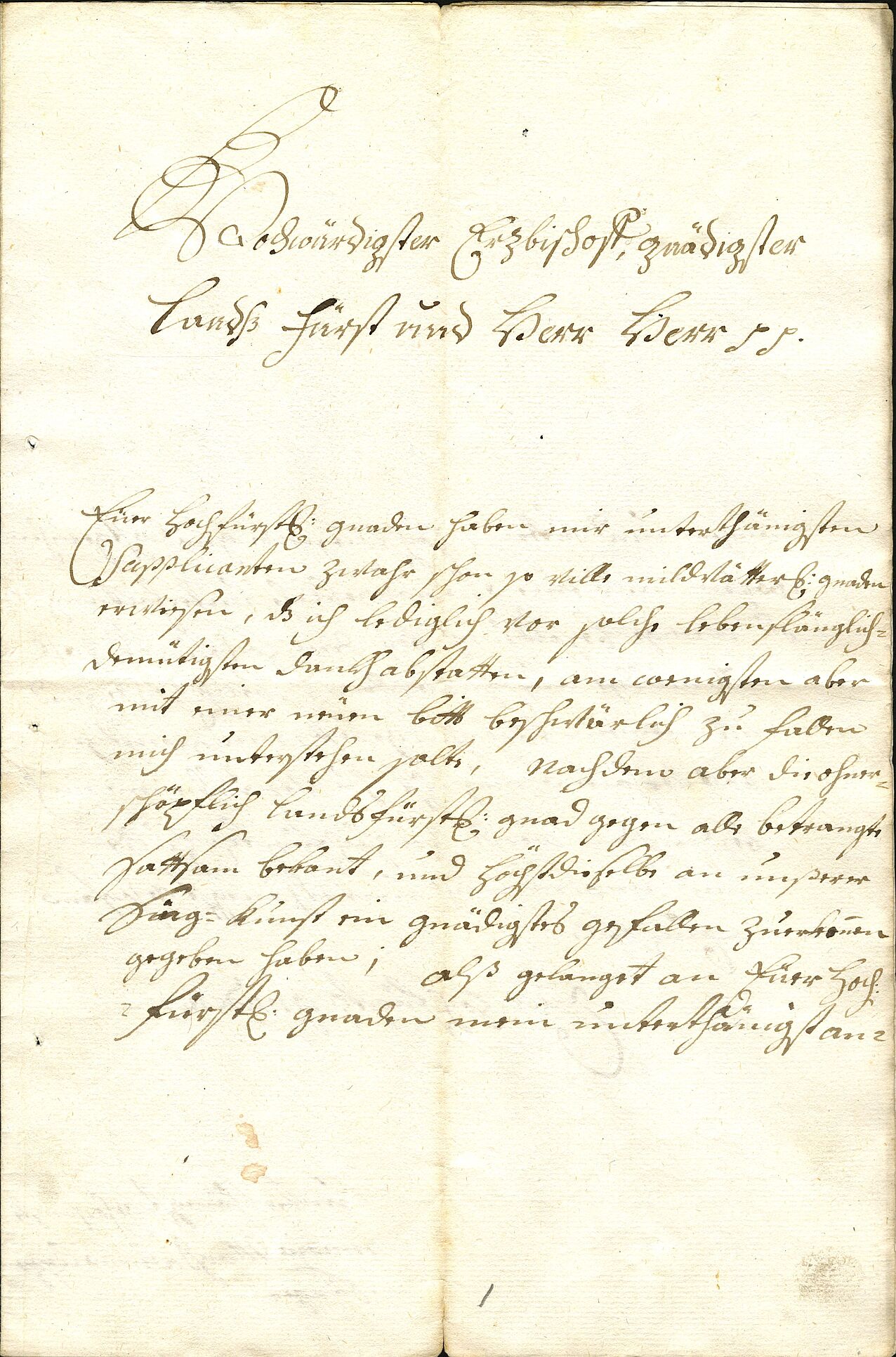

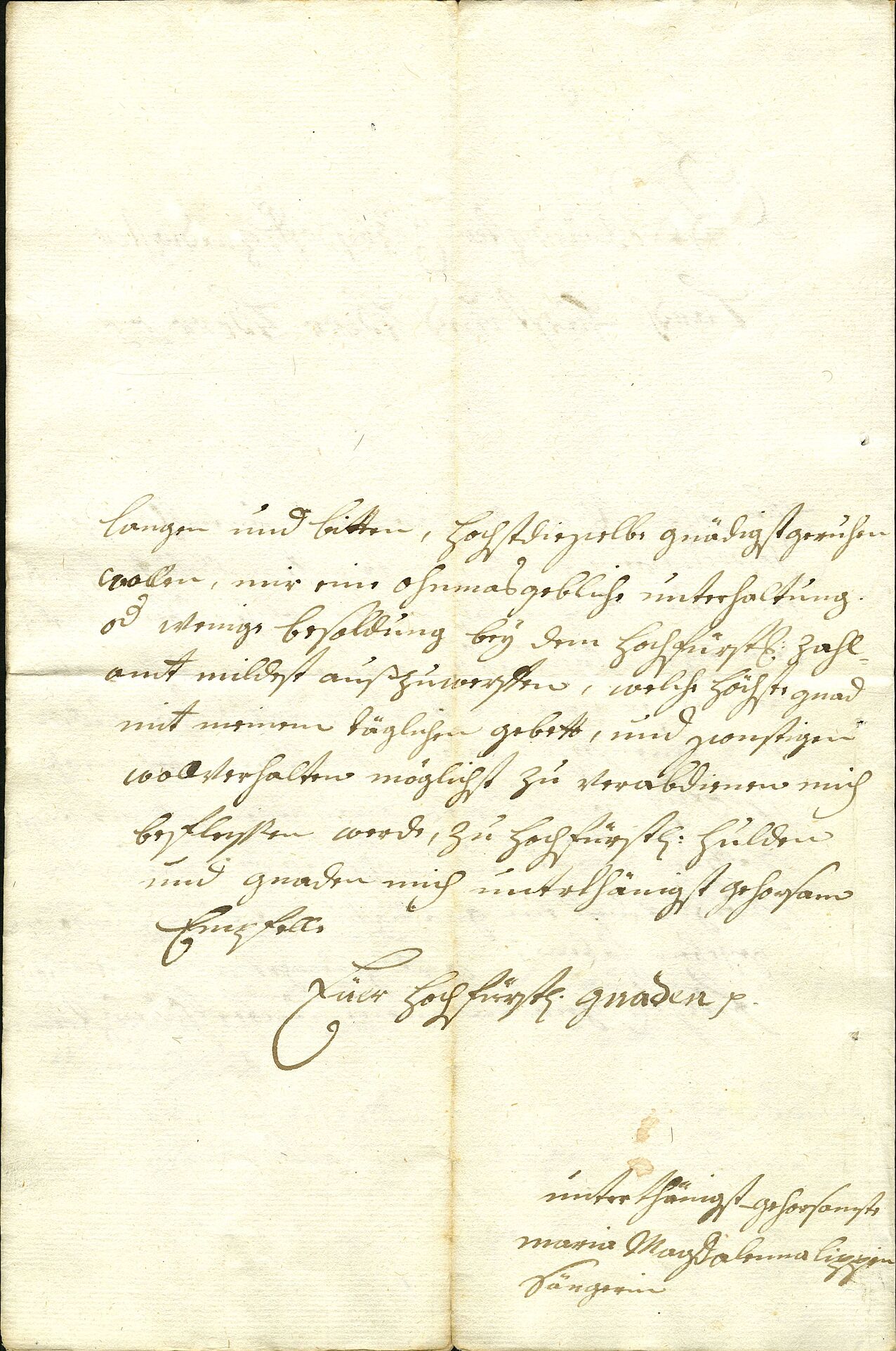

Maria Magdalena Lipp (1745-1827) war die Tochter des salzburgischen Hoforganisten Franz Ignaz Lipp (1718-1798).

Fürsterzbischof Schrattenbach mochte, im Gegensatz zu seinem Nachfolger Colloredo, keine Kastraten. Er finanzierte talentierten jungen Sängerinnen eine Gesangsausbildung am Ospedale della Pietà in Venedig. Unter ihnen befand sich auch Magdalena Lipp, die 1765 am Salzburger Hof als Erste Sopranistin angestellt wurde. Im August 1768 heiratete sie Michael Haydn.

Sie besaß eine außergewöhnliche Stimme und prägte das höfische Musikleben über Jahrzehnte.

Maria Magdalena sang immer wieder Partien in den Frühwerken W. A. Mozarts, wie die Göttliche Barmherzigkeit in der Schuldigkeit des ersten Gebots oder 1769 die Rosina in La finta semplice KV 51.

Mozart schrieb auch speziell für sie, z. B. 1772 das marianische Antiphon Regina coeli KV 127 mit einer sehr anspruchsvollen und virtuosen Sopranpartie. „Für die Haydin gemacht“, merkte Vater Leopold Mozart an.

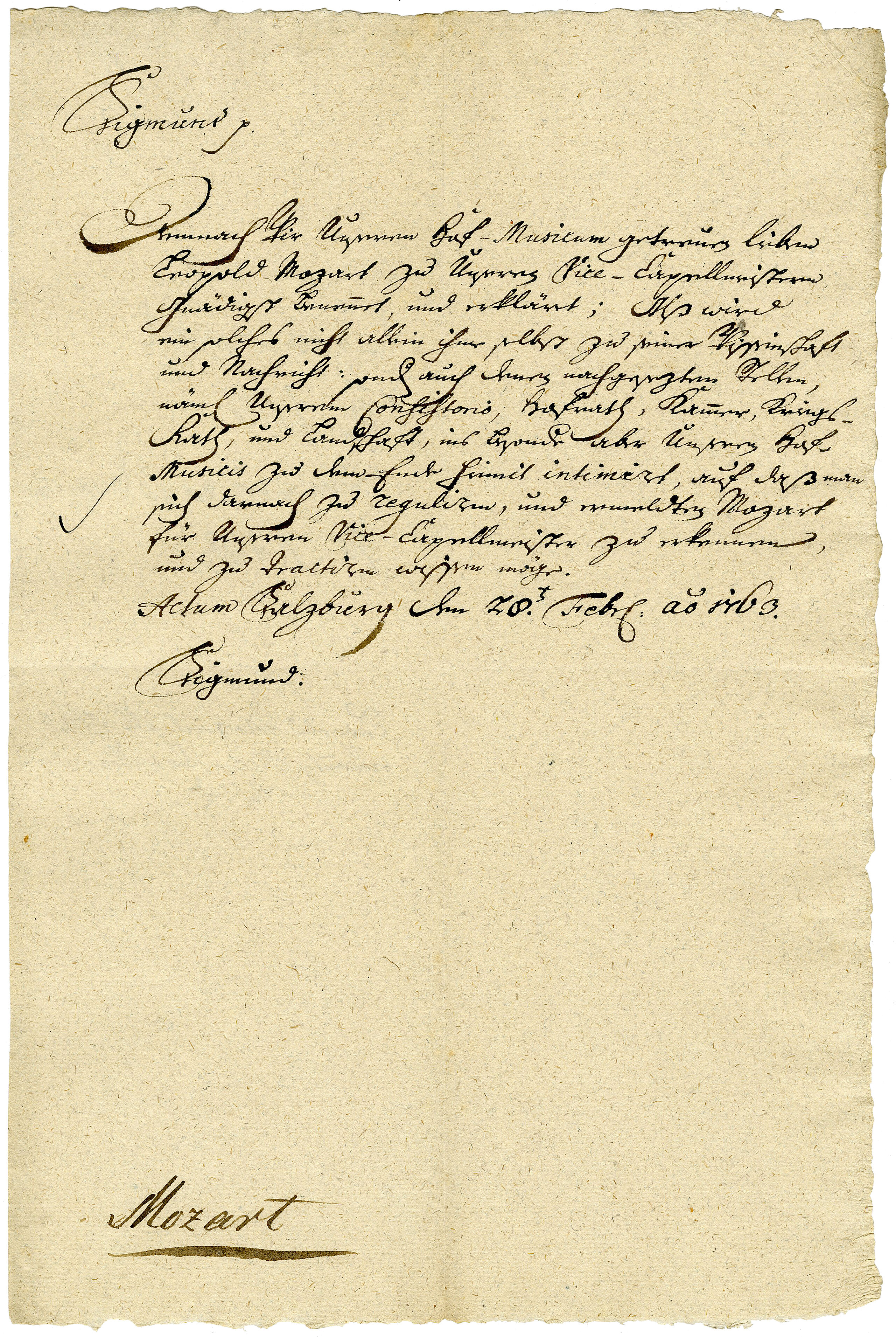

W. A. Mozart wurde als 13jähriger von Fürsterzbischof Schrattenbach zum unbesoldeten dritten Konzertmeister seiner Hofkapelle ernannt.

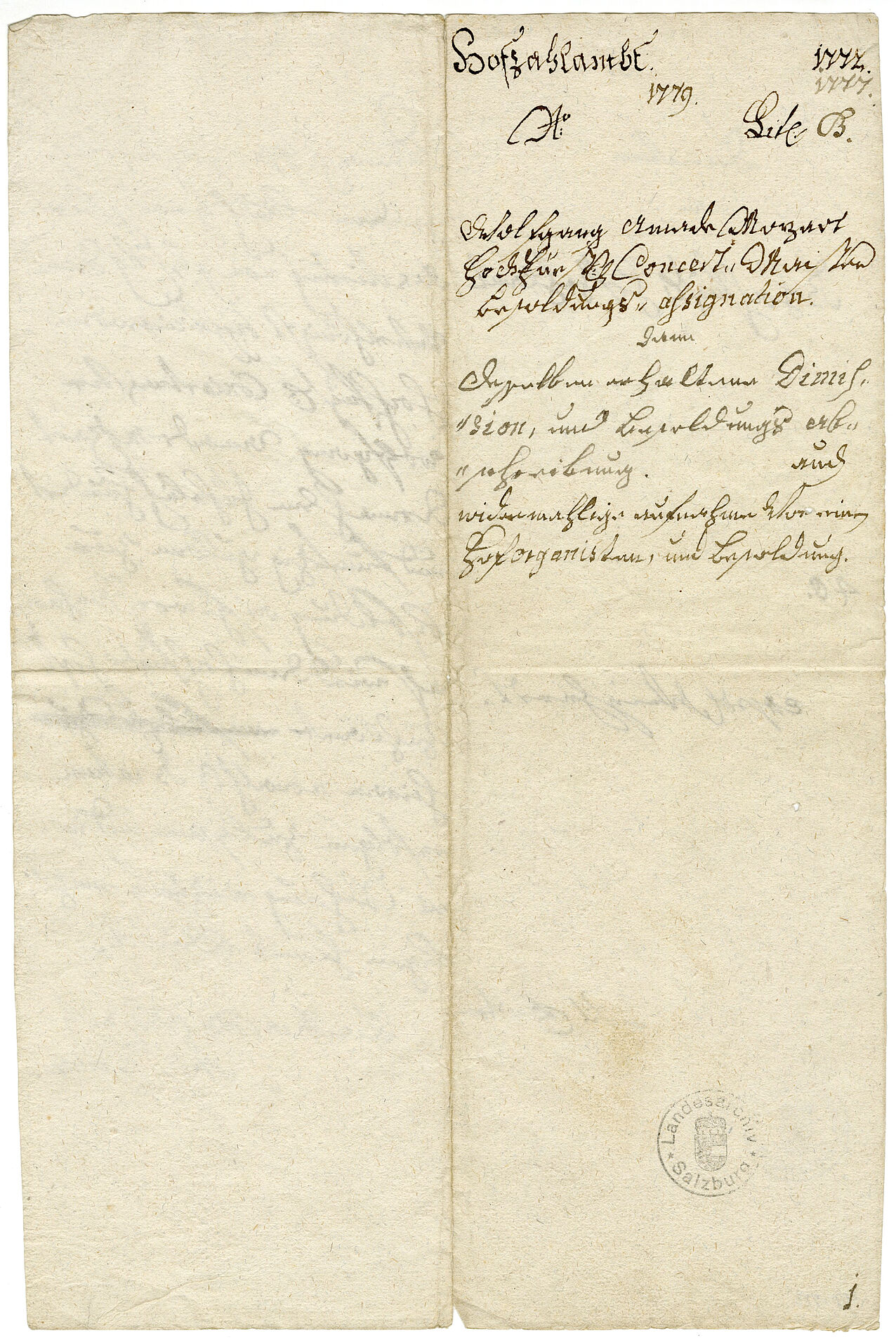

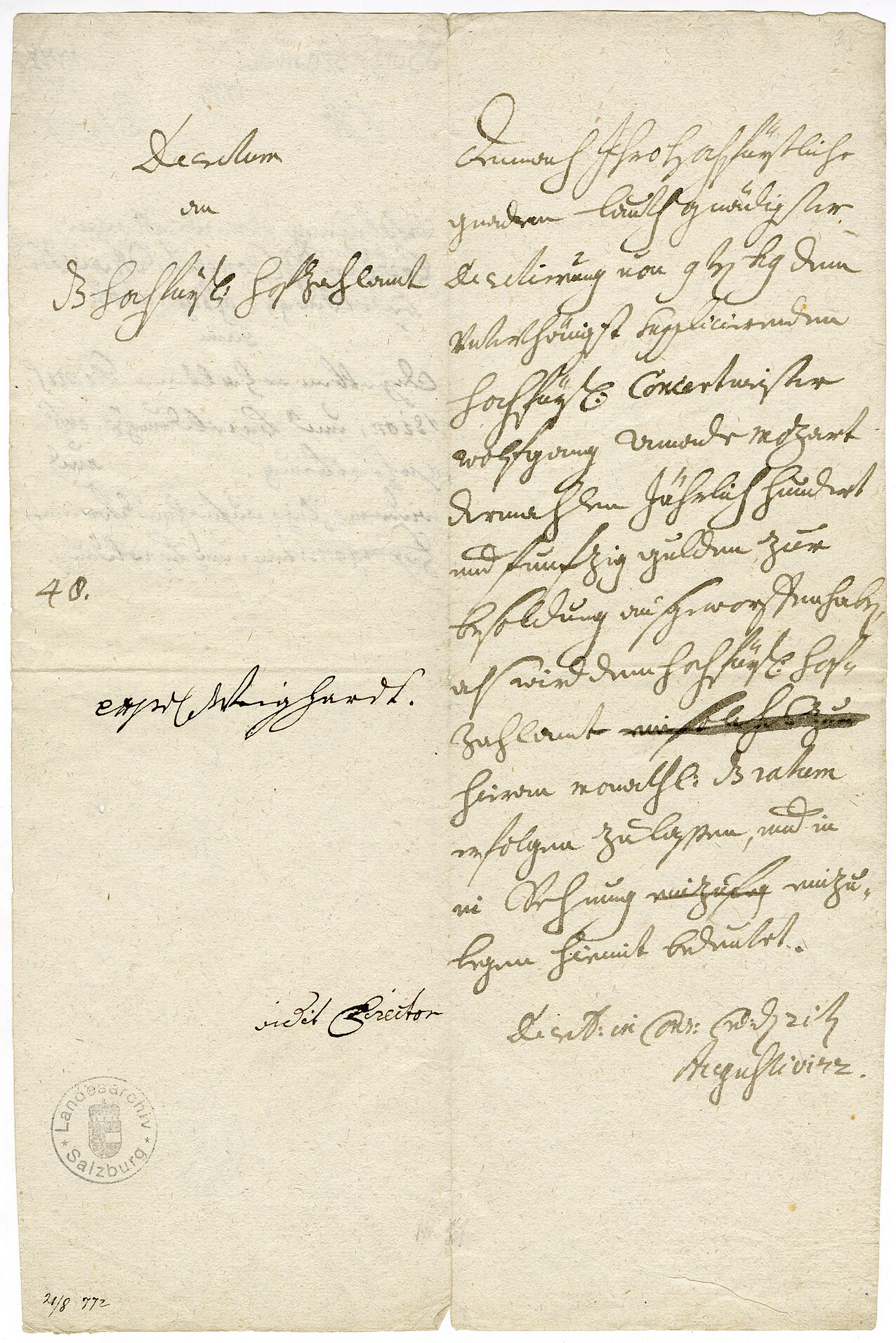

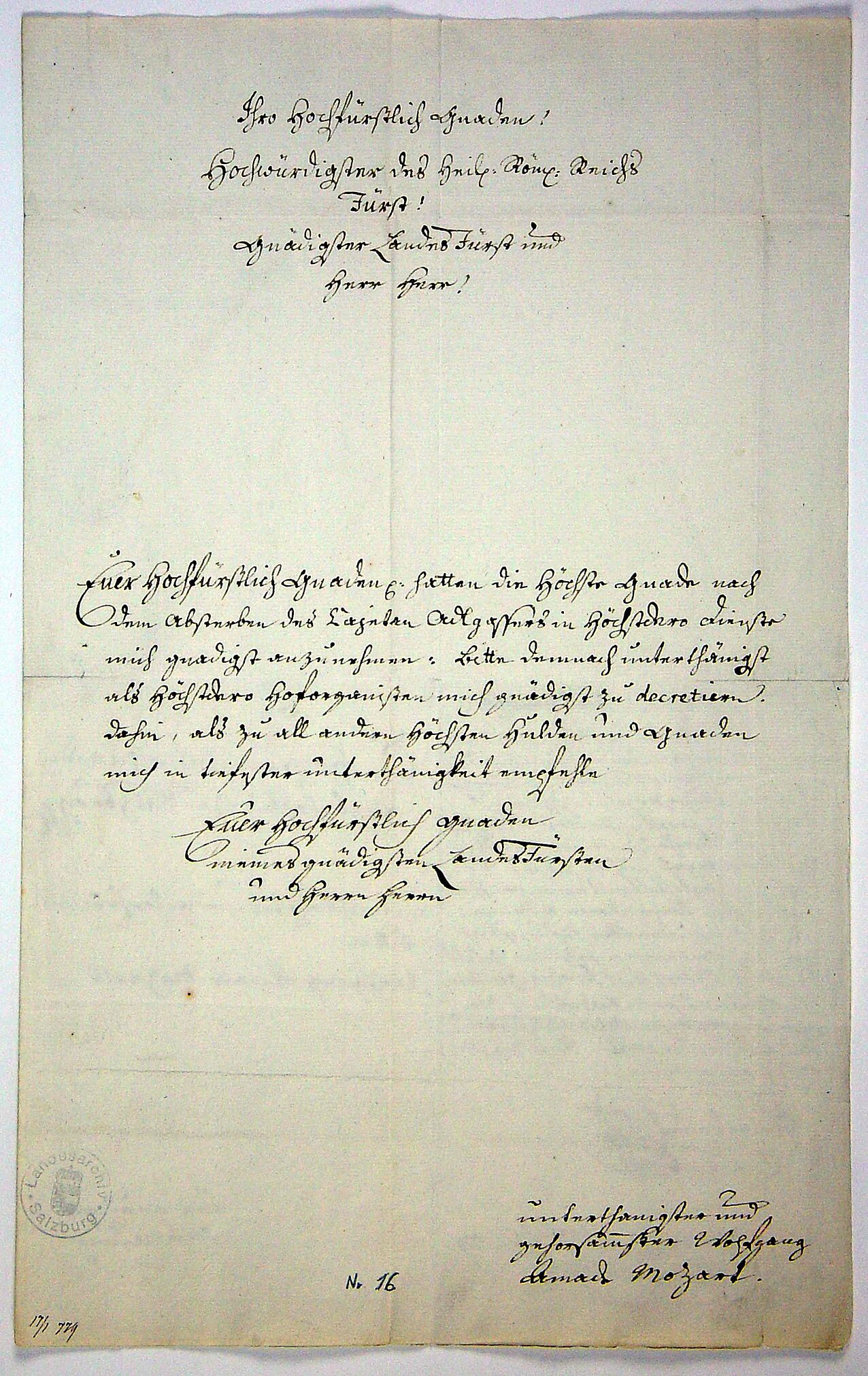

Im August 1772 wurde er unter Fürsterzbischof Colloredo fix angestellt. In einer Mitteilung ordnete die Hofkammer an, dass „dem unterthainigst supplicierenden hochfürstlichen Concertmeister Wolfgang Amadé Mozart dermahlen jährlich hundert und fünfzig Gulden zur Besoldung ausgeworfen" werden sollten.

1777 verließ Mozart Salzburg und ging zwecks Jobsuche auf eine große Reise nach Paris.

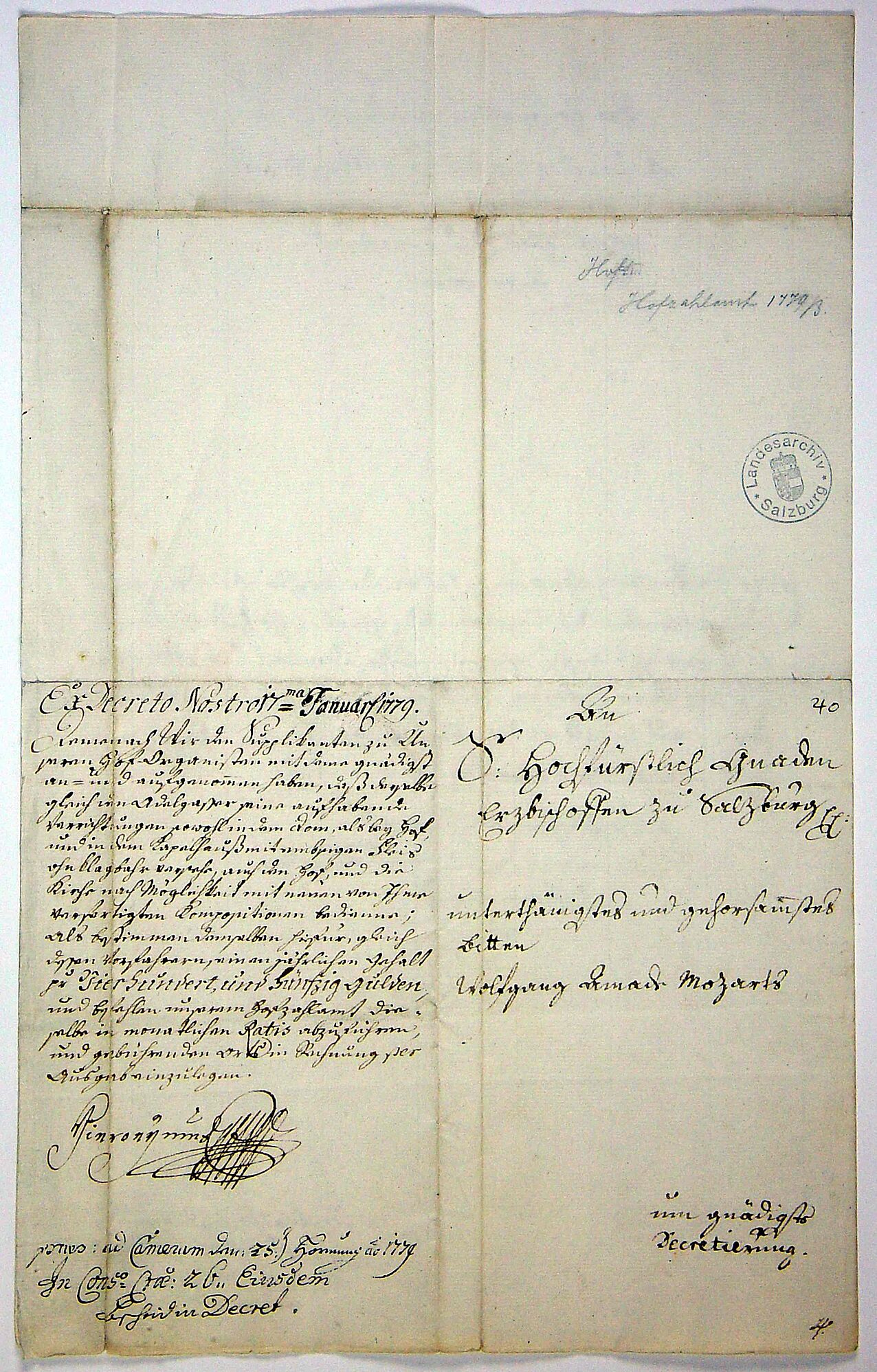

Eineinhalb Jahre später kehrte er mit leeren Händen zurück.

Ein Muster, das sich wiederholte: Mozart erhielt zwar ehrenhafte Kompositionsaufträge, letztlich gelang es ihm aber nicht, die erhoffte feste Anstellung zu erlangen. Kein Posten für Mozart, kein fixes Engagement, weder in Italien, noch in Paris, München, Mannheim oder Wien.

Schließlich nahm ihn Fürsterzbischof Colloredo als Hof-und Domorganist wieder in seine Dienste - mit einem Jahreshonorar von 450 Gulden. Mozart verdiente nun dreimal so viel wie einst als Konzertmeister.