Daß Vatter und Sohn ihr Glück weiter zu suchen die Erlaubnüs haben …

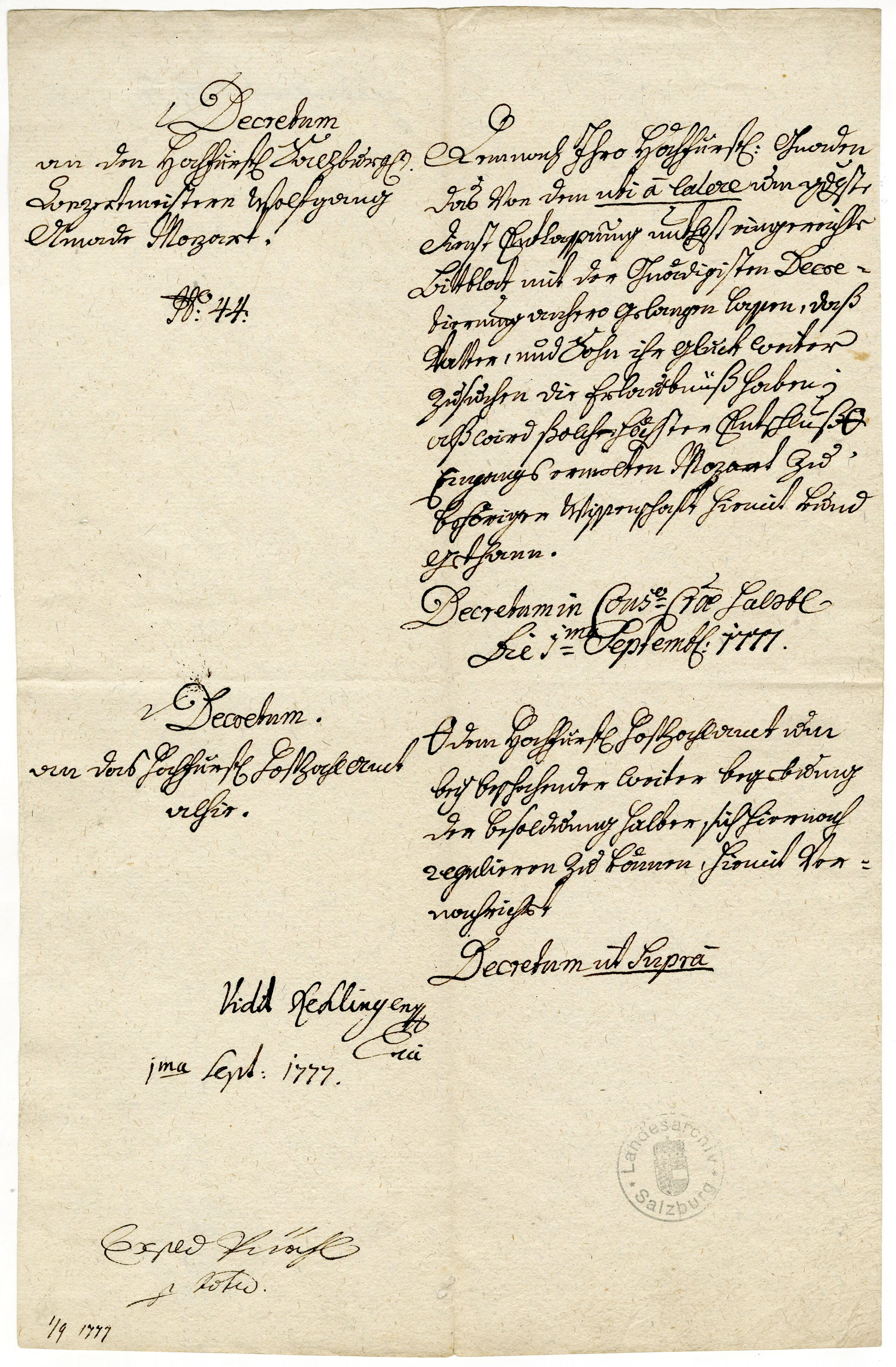

Leopold Mozart wollte sich 1777 zwecks Suche nach Anstellung und Kompositionsaufträgen mit dem Sohn auf Reisen begeben.

Als Fürsterzbischof Colloredo darauf hin beide entließ, zog Leopold sein Ansuchen zurück und verhinderte seine Kündigung damit im letzten Augenblick.

W. A. Mozart aber quittierte den Dienst als f. e. Konzertmeister und begab sich, in Begleitung seiner Mutter, über München, Augsburg und Mannheim nach Paris.

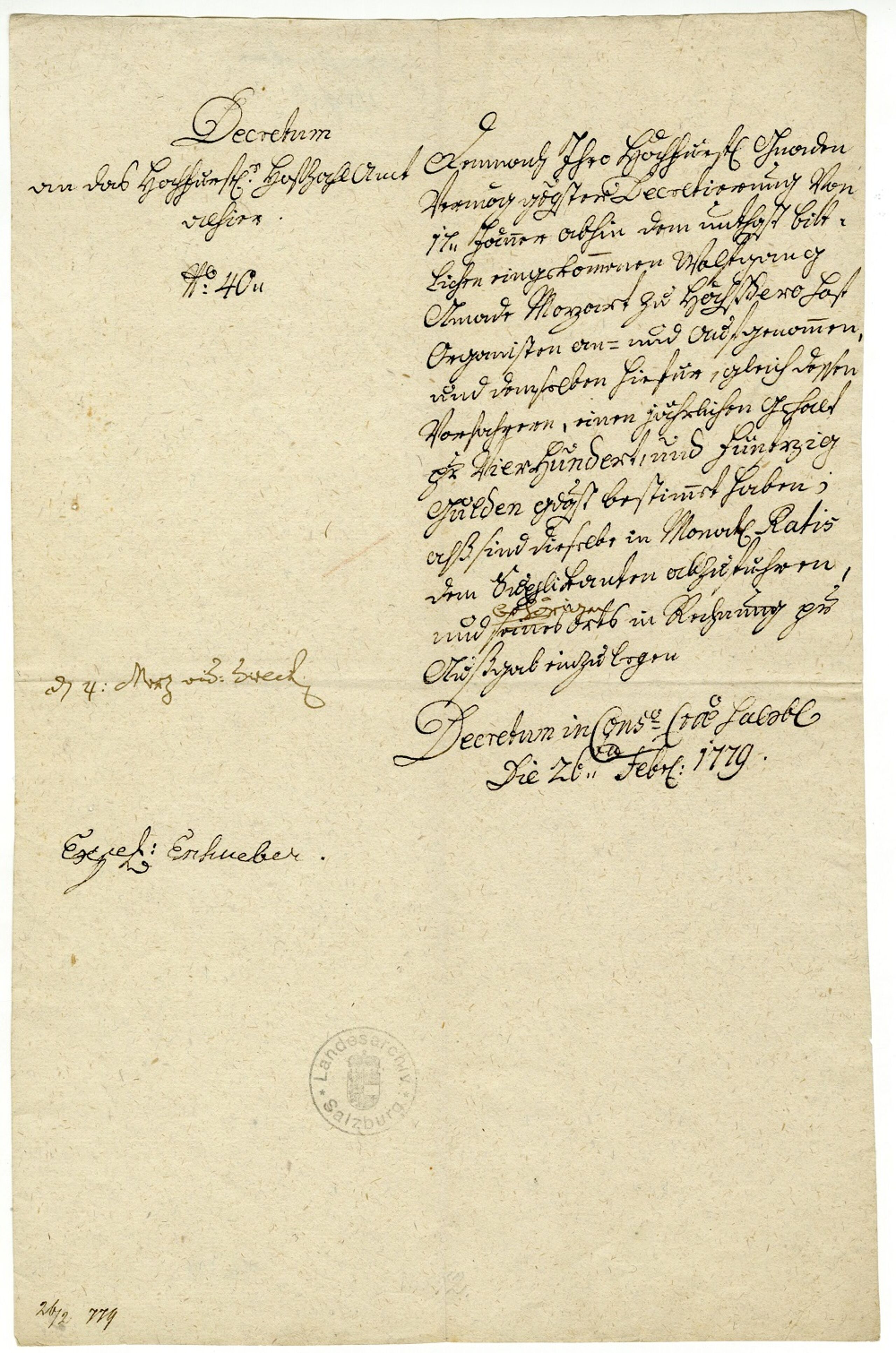

Er kehrte 1779 unverrichteter Dinge sowie ohne die in Paris verstorbene Mutter nach Salzburg zurück und wurde als Hof-und Domorganist wieder angestellt.

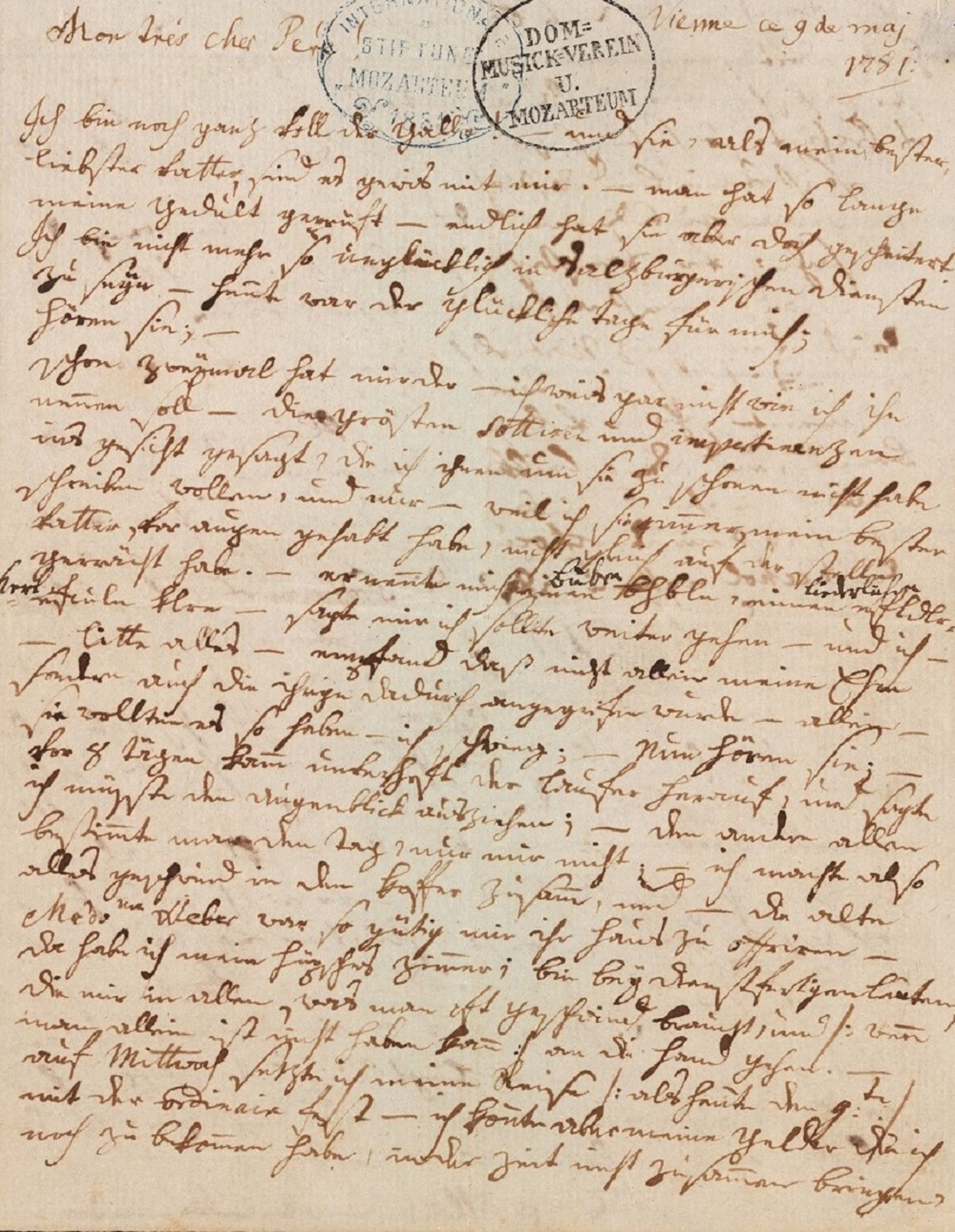

"Ich bin noch ganz voll der Galle!...“, Brief W. A. Mozarts an Leopold Mozart in Salzburg, Wien, 9. Mai 1781 (Internationale Stiftung Mozarteum ISM, Bibliotheca Mozartiana)

Die Sau=Historie

Im Herbst 1780 bekam Mozart einen sechswöchigen Urlaub genehmigt, um für den bayerischen Hof seine neue Opera seria Idomeneo. Rè di Creta KV 366 zu schreiben und einzustudieren. Am 5. November verließ er Salzburg, um in München die Premiere vor Ort vorzubereiten. Diese fand am 29. Jänner 1781 statt.

Mozart blieb in München, auch als sein Urlaub längst abgelaufen war.

Mitte März 1781 wurde er nach Wien zitiert, wo Fürsterzbischof Collordeo in Begleitung eines Teils seiner Hofkapelle weilte. Während dieses Aufenthaltes kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Fürsterzbischof und Mozart. Die Spannungen entluden sich in einem offenen Konflikt.

Fast scheint es, als habe Mozart auf diesen Bruch hingearbeitet. Er überzog den sechswöchigen Urlaub um fast drei Monate. Den vorgesehenen Termin für seine Rückreise nach Salzburg ignorierte er.

Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo war als Dienstherr strenger als sein Vorgänger, Sigismund Graf Schrattenbach. Er forderte Disziplin ein, hasste Nachlässigkeit und pochte auf die Einhaltung der Dienstvorschriften.

Wobei: Auch unter dem nachsichtigeren Schrattenbach gab es schon so manchen Verweis wegen der oft überschrittenen Urlaube, die Leopold Mozart in Mengen nahm, um mit seinen “Wunderkindern” durch Europa zu reisen, verbunden mit Anordnungen an das Hofzahlamt, kein Gehalt mehr zu überweisen.

Schließlich übergab Mozart dem Grafen Arco sein Abschiedsgesuch, der dieses nicht annahm.

Nach einigem Hin und Her kam es zum schließlich zum Showdown: Graf Arco hätte ihn hinausgeschmissen, ihm einen Tritt in den Hintern versetzt, empörte sich Mozart einen Monat später. Sollte er je nach Salzburg zurückkehren dann nur, um "dem hr. grafen wieder ingleichen einen tritt im arsch zu geben, und sollte es auf öfentlicher gasse geschehen."

Fußtritt oder nicht Fußtritt – das ist hier die Frage!

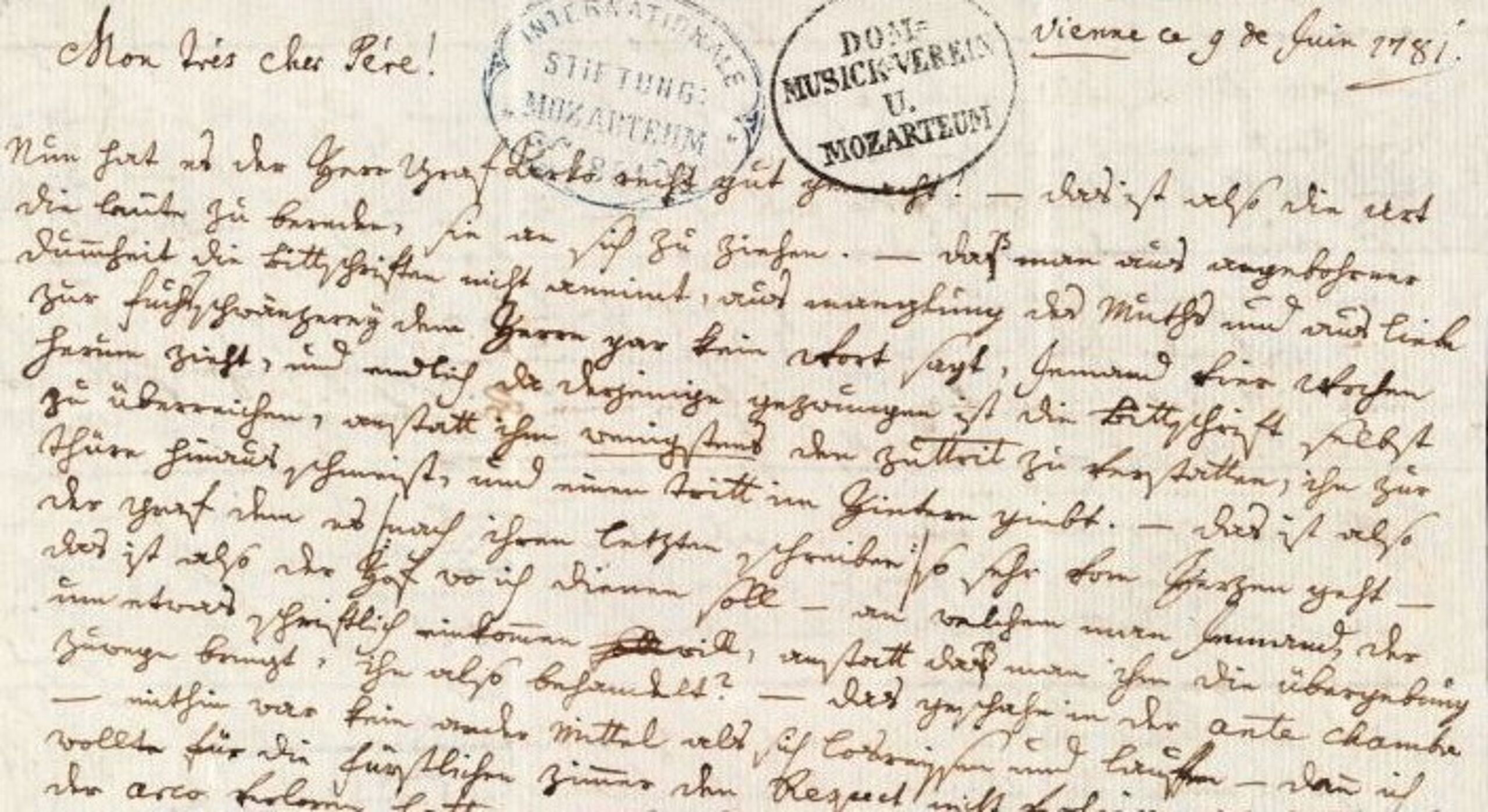

Nun hat es der Herr Graf Arko recht gut gemacht! – das ist also die art die leute zu bereden, sie an sich zu ziehen. – daß man aus angebohrner dumheit die Bittschriften nicht annimt, aus manglung des Muths und aus liebe zur fuchsschwänzereÿ dem Herrn gar kein Wort sagt, Jemand vier Wochen herum zieht, und endlich da derjenige gezwungen ist die Bittschrift selbst zu überreichen, anstatt ihm wenigstens den zutritt zu verstatten, ihn zur thüre hinaus schmeist, und einen tritt im Hintern giebt. – das ist also der Graf dem es nach ihren letzten schreiben so sehr vom Herzen geht – das ist also der Hof wo ich dienen soll – an welchem man Jemand, der um etwas schriftlich einkomen will, anstatt daß man ihm die übergebung zuwege bringt, ihn also behandelt? – das geschahe in der ante chambre – mithin war kein ander Mittel als sich losreissen und lauffen – ...

W. A. Mozart, Brief an Leopold Mozart vom 9. Juni 1781

(Internationale Stiftung Mozarteum ISM, Bibliotheca Mozartiana)

Die Begleitumstände des Wien-Besuchs im Gefolge Colloredos und die Auseinandersetzungen mit dem Fürsterzbischof schilderte Mozart in Briefen an den Vater in Salzburg in drastischen Worten.

Ob Reichsgraf Karl Josef von und zu Arco (1743-1830), als Oberstküchenmeister dessen direkter Vorgesetzter, den berüchtigten Tritt in Mozarts Allerwertesten wirklich getätigt hat?

Wir kennen die Geschichte nur aus der Sicht Mozarts, und der musste dem Vater - der sich vehement gegen seine Kündigungsabsichten stemmte - seinen Weggang aus Salzburg mit eindringlichen Schilderungen begründen.

Der berühmt-berüchtigte Fußtritt - dramatische Überzeichnung, übertriebene Darstellung? Jedenfalls ein wirkmächtiges Bild, das auch für die Veränderung der sozialen Situation des Künstlers und des Übergangs von der (höfischen) Handwerkskunst zur freien Künstlerkunst steht.

"Dass Mozarts Broterwerb von der höfischen Aristokratie abhing, während sein persönlicher Habitus der eines 'freien Künstlers' war, der primär dem Strom seiner eigenen Phantasie und dem Selbstzwang seines eigenen künstlerischen Gewissens zu folgen suchte, war der wichtigste Grund für die Tragödie seines Lebens."