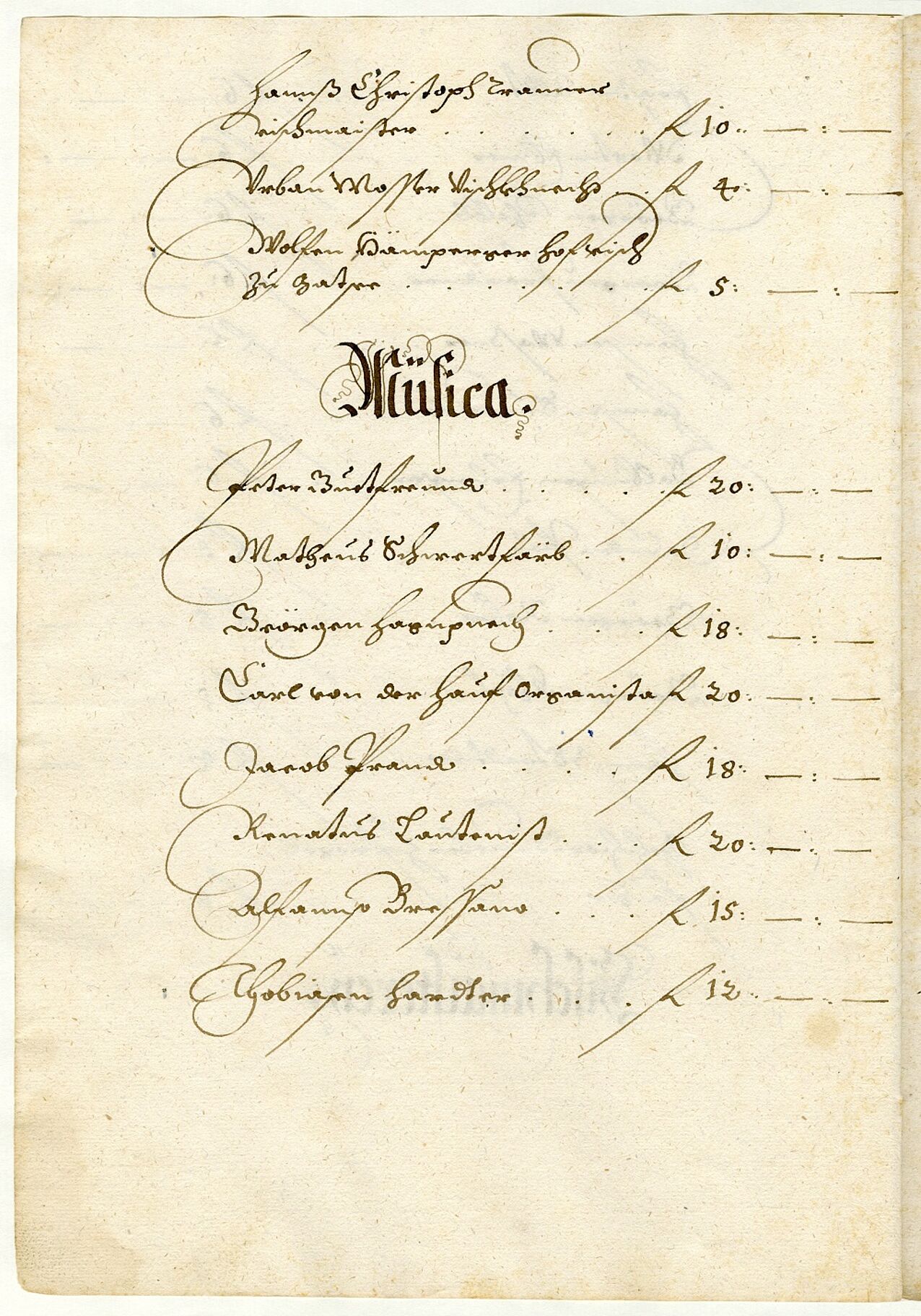

In der Besoldungsliste des Jahres 1611 sind u.a. angeführt: Hofkapellmeister Peter Guetfreund (1608-1627), Hoforganist Carl van der Hauf (Houven, 1580-1661) sowie der französische Lautenspieler „il Signore René“ (Renatus) und der Lautenmacher Georg Angerhofer - ein Hinweis auf die besondere Pflege der Lautenmusik in der Regierungszeit Fürsterzbischofs Wolf Dietrich.

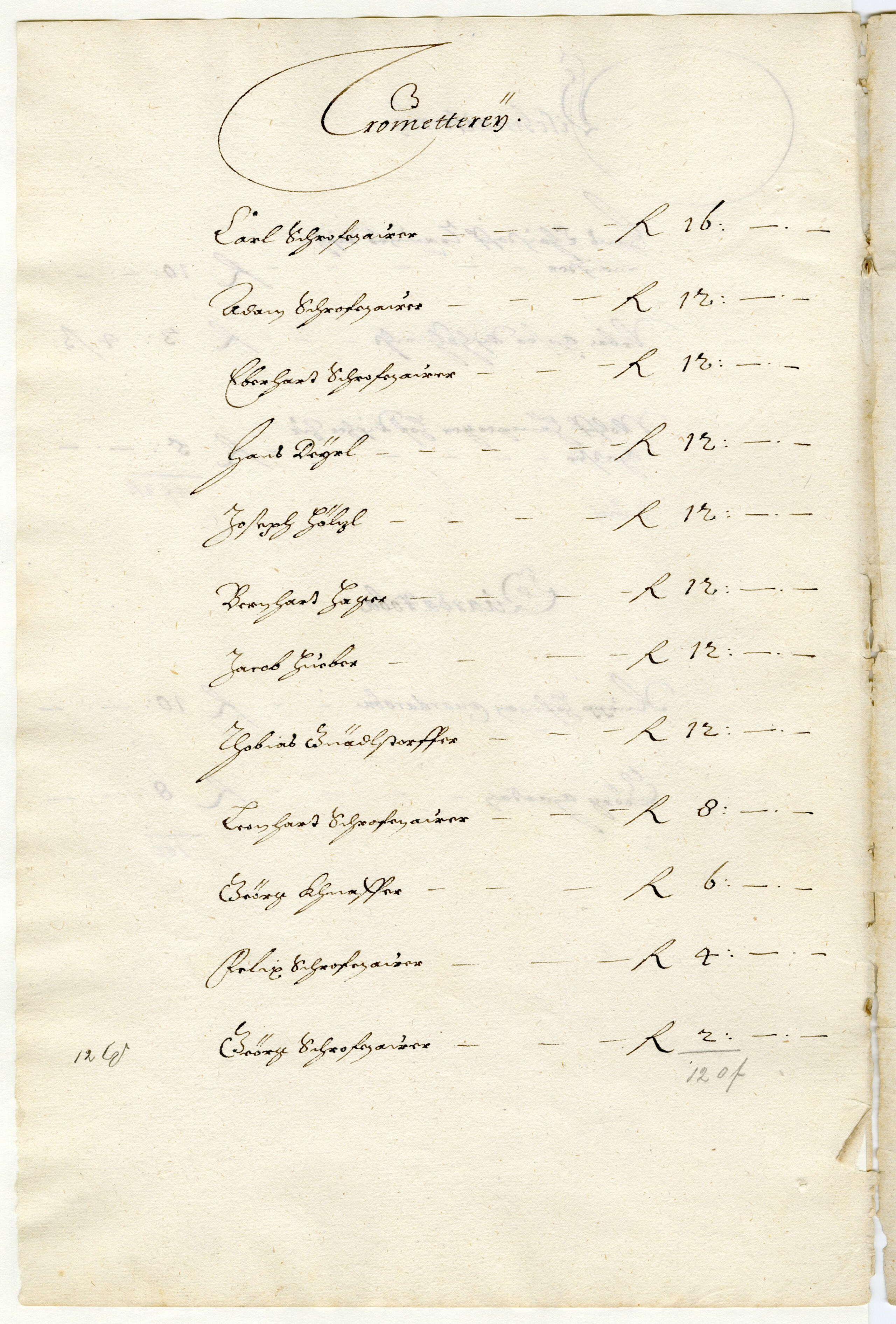

Die Hof-und Feldtrompeter stellten eine eigene Berufseinheit innerhalb des Hofstaates dar. 1608 stammte die Hälfte der Trompeter aus der Familie Schroffenauer, die das „Trompetterey“-Metier bis Ende des 17. Jahrhunderts dominierte.

Wein, Salz und Holz

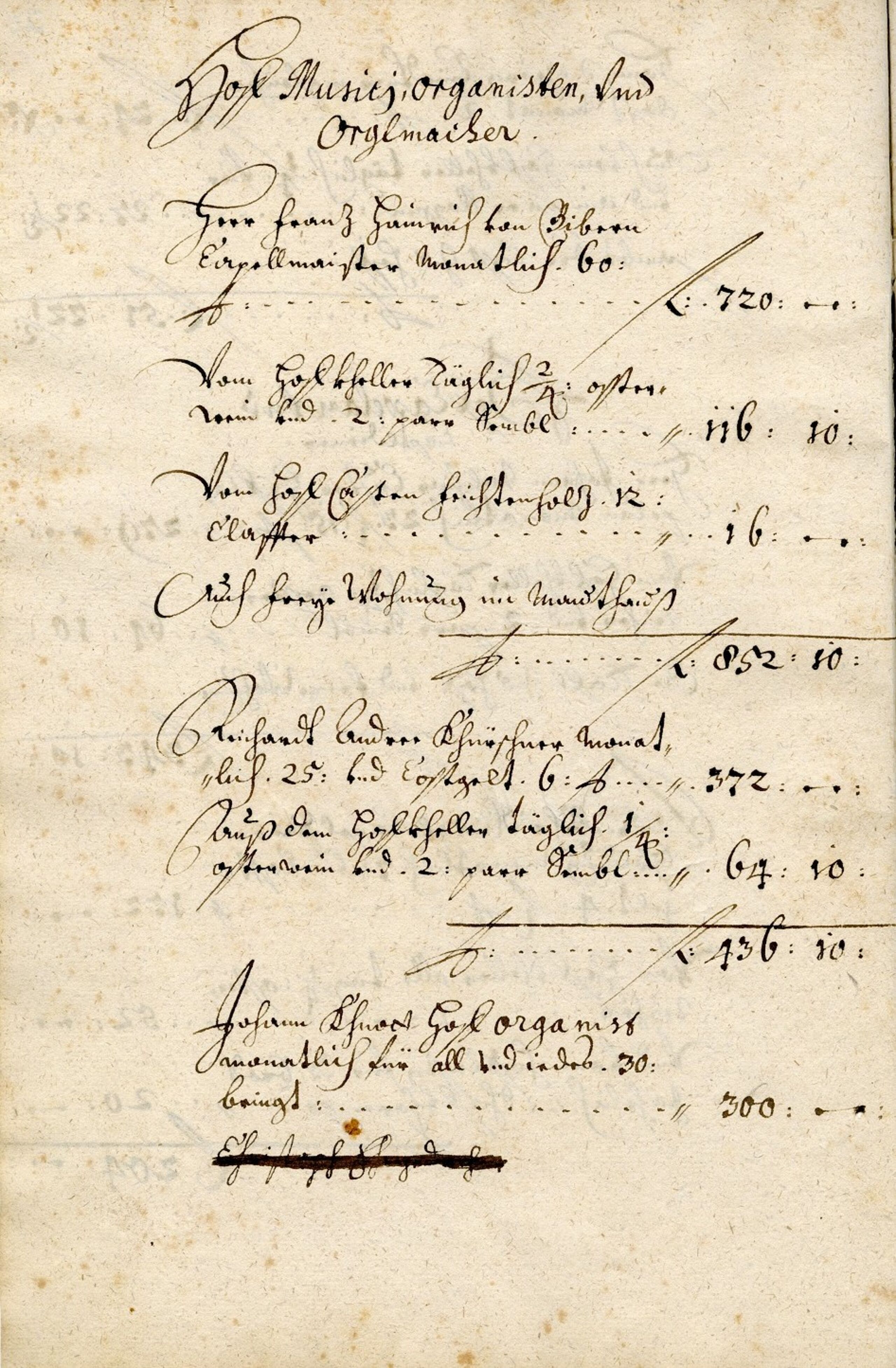

Das ungewöhnlich hohe Einkommen Heinrich Ignaz Franz Bibers - seit 1684 Hofkapellmeister - betrug um 1700 jährlich 720 Gulden, bei freier Wohnung sowie einem Wein-, Brot- und Brennholz-Deputat (täglich 2/4 Österreichischer Wein und 2 Paar Semmeln, 12 Klafter Fichtenholz).

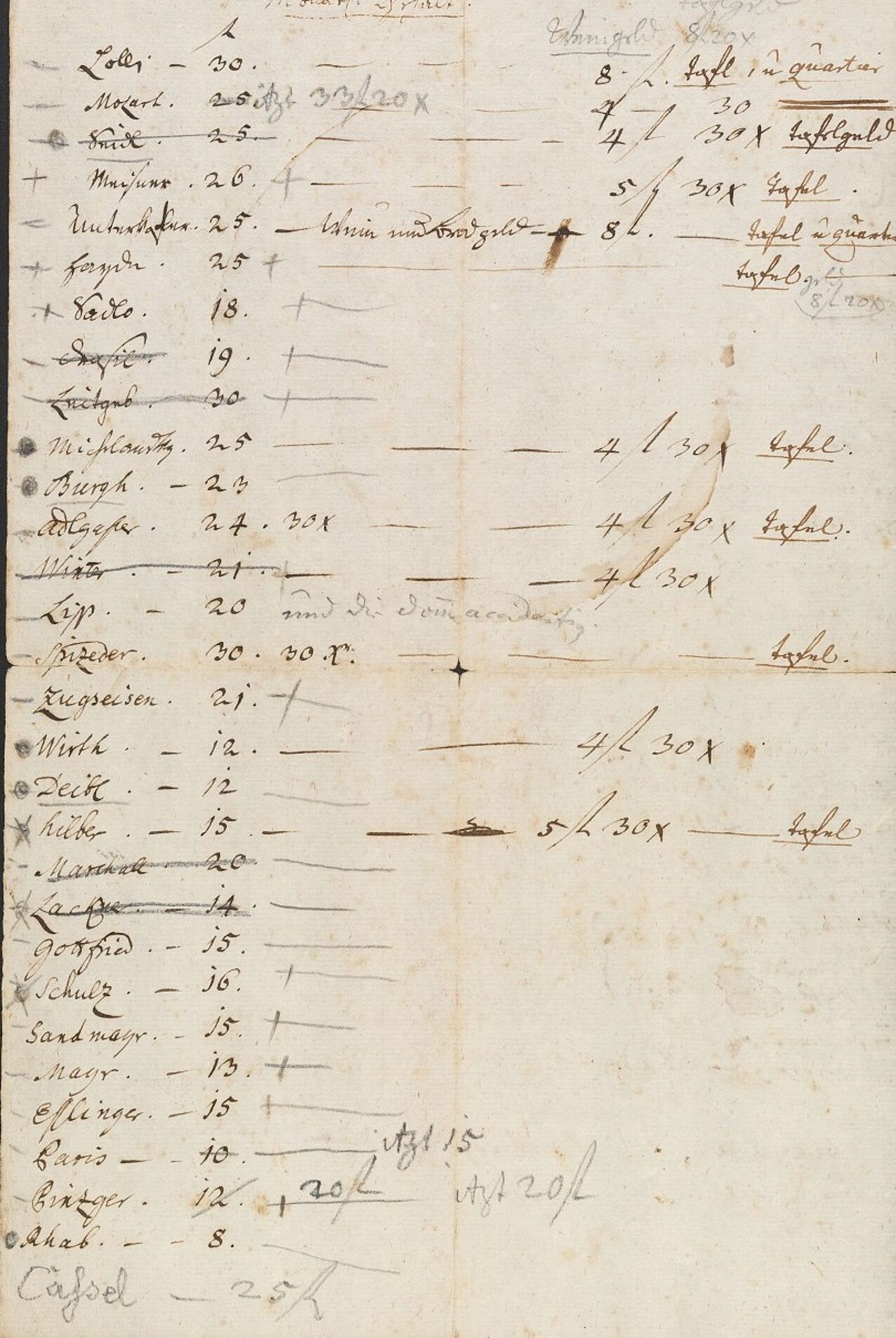

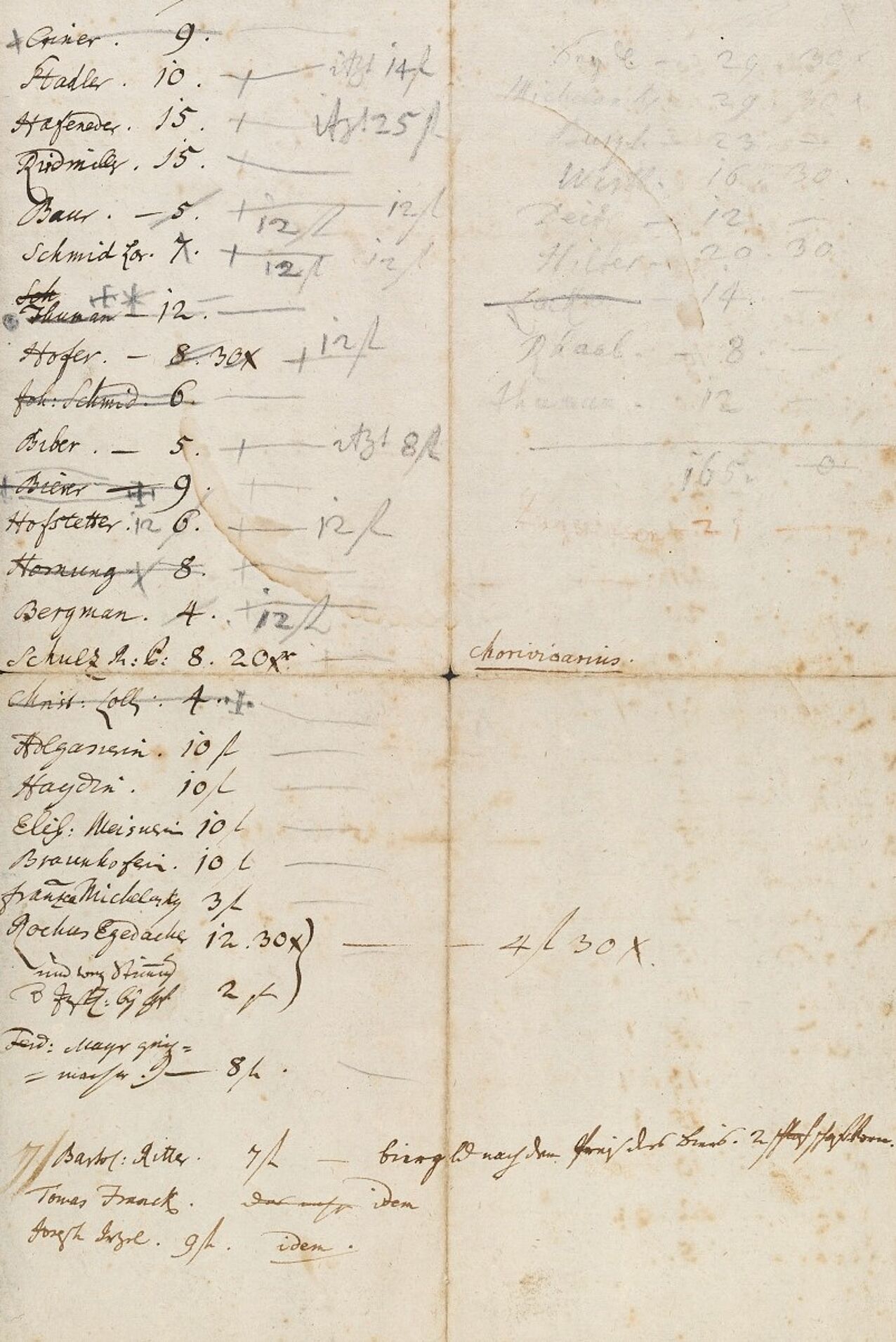

Spitzenverdiener der 1780er Jahre war der Kastrat Michelangelo Bologna (ca. 1760-nach 1800) mit 1000 Gulden. Er bezog damit um 200 Gulden mehr als Hofkapellmeister Luigi Gatti (1740-1817) und etwa doppelt so viel wie Vizekapellmeister Leopold Mozart (1719-1787).

Dominico Fischietti, Hofkapellmeister 1772-1775, erhielt 600 Gulden pro Jahr, zudem 200 Gulden Tafelgeld sowie eine Hauszinnszulage von 80 Gulden jährlich.

Michael Haydn bekam als Konzertmeister 300 Gulden pro Jahr und erhielt zudem das Privileg, an der Offizierstafel bei Hofe speisen zu dürfen: „Demnach wir (i.e. Fürsterzbischof Sigismunfd Graf Schrattenbach) den Supplicanten als Hof-Musicum und Concert-Meister gnädigst aufgenommen; als seyend ihm von Unserem Hofzahlamt monatlich fünfundzwanzig Gulden Besoldung abzureichen; wobey derselbe noch ferner die Offizier-Tafel bey Hof zu genüssen haben solle“.

Michael Haydn wurde damitgleich bei seiner Anstellung 1763 ein Vorrecht eingeräumt, das den Mozarts zum Beispiel verwehrt blieb.

Nach seiner Ernennung zum Domorganisten 1782 verdiente er 450 Gulden inkl. Kostgeld.

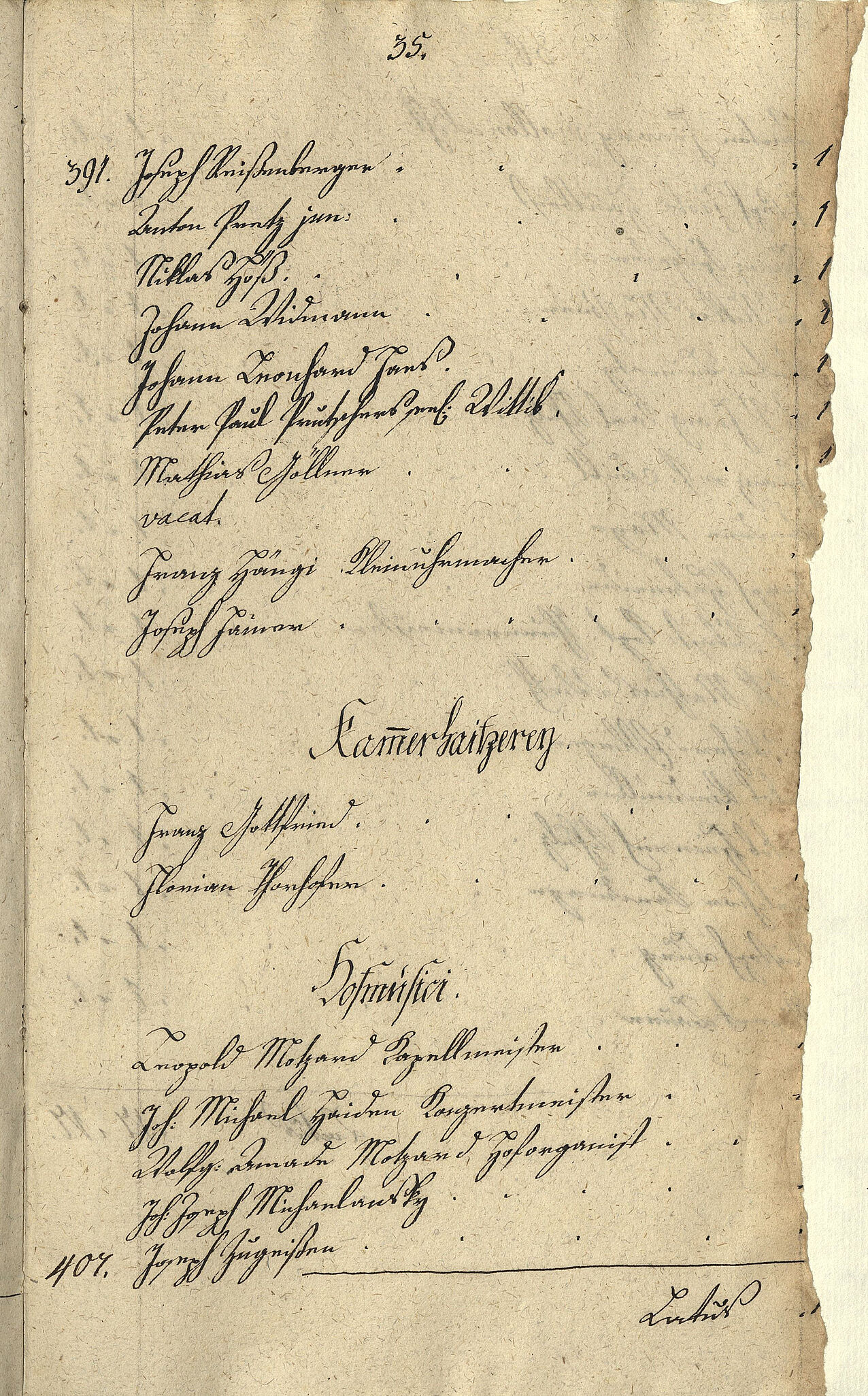

Wie alle Hofbeamten und -bediensteten erhielten auch die Hofmusiker jedes Jahr zu Weihnachten ein Kontingent Salz, das vor allem als Konservierungsmittel hochbegehrt war, manchmal aber auch weiterverkauft wurde. So bot Leopold Mozart (1719-1787) seinen Fuder Salz (ca. 60 kg) 1784 seiner in St. Gilgen lebenden Tochter Maria Anna („Nannerl“) um einen Gulden an.

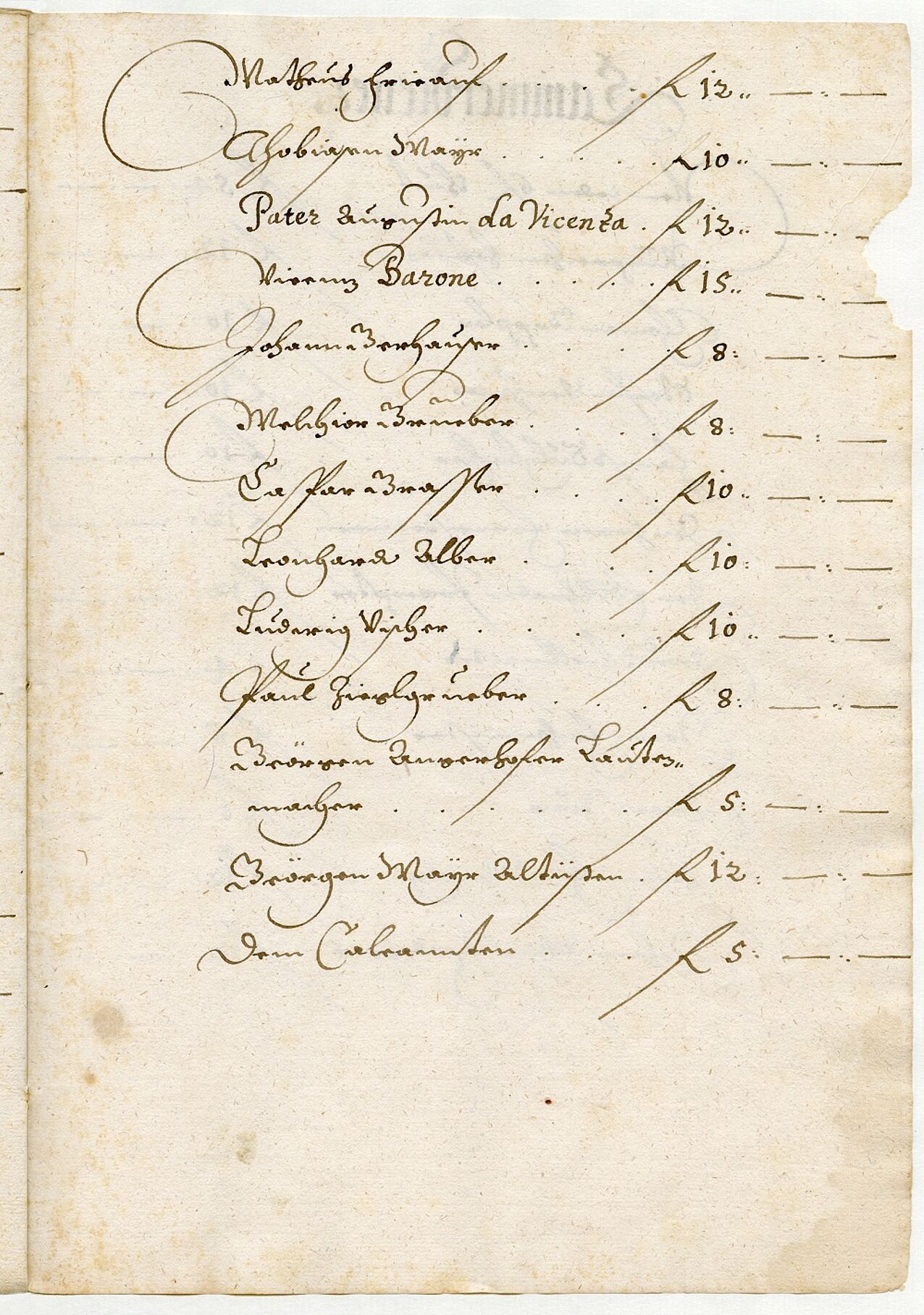

Leopold Mozart, Gehaltsliste der Salzburger Hofmusiker, Salzburg, April 1772 (Internationale Stiftung Mozarteum ISM, Bibliotheca Mozartiana)

„vom Erzbischof die ordre … über das ganze Hofmusik=Personale, und ihren gehalt etc: eine tabelle zu verfertigen…“

Leopold Mozart erfüllte vielfältige Aufgaben innerhalb der Hofmusik und übernahm ab den frühen 1770er Jahren zunehmend administrativ-organisatorische Aufgaben, darunter auch die Erstellung von Besoldungslisten, die Erfassung der Gehälter und Auszahlung von Geldern für Extradienste.

In der tabellenartigen Liste sind 57 Namen verzeichnet. Mit Bleistift wurden Ergänzungen bis zum Jahr 1778 eingetragen. Neben dem monatlichen Gehalt sind auch die zusätzlichen Einkünfte wie Wein, Brot- und Tafelgeld angegeben sowie wer in den Genuss eines freien Quartiers kam.

Vermerkt ist zudem seine eigene Gehaltserhöhung vom 25. September 1778 („itzt 33 f 20x“ ), die wohl auf den größeren Arbeitsaufwand zurückzuführen ist. War doch die Position des Kapellmeisters nach dem Weggang von Giacomo Rust im Februar nicht besetzt.

Erst 1782 sollte mit Luigi Gatti ein neuer Chef der Hofkapelle sein Amt antreten. Vizekapellmeister Leopold Mozart war nicht zum Zug gekommen.