Residenz, 3. Obergeschoß

Das Hoftheater ab 1720

Die mobile Bühne, mit der der Carabinierisaal ausgestattet war, konnte auch in anderen Sälen der Residenz Verwendung finden.

Im Jahr 1720 ließ Fürsterzbischof Franz Anton Fürst von Harrach (1656-1727) im obersten Stock der Residenz eine fixe Bühne einrichten.

Opern, Oratorien und Singspiele fanden nun überwiegend im 3. Obergeschoß statt. Carabinierisaal und Rittersaal dienten nur noch gelegentlich als Aufführungsstätten.

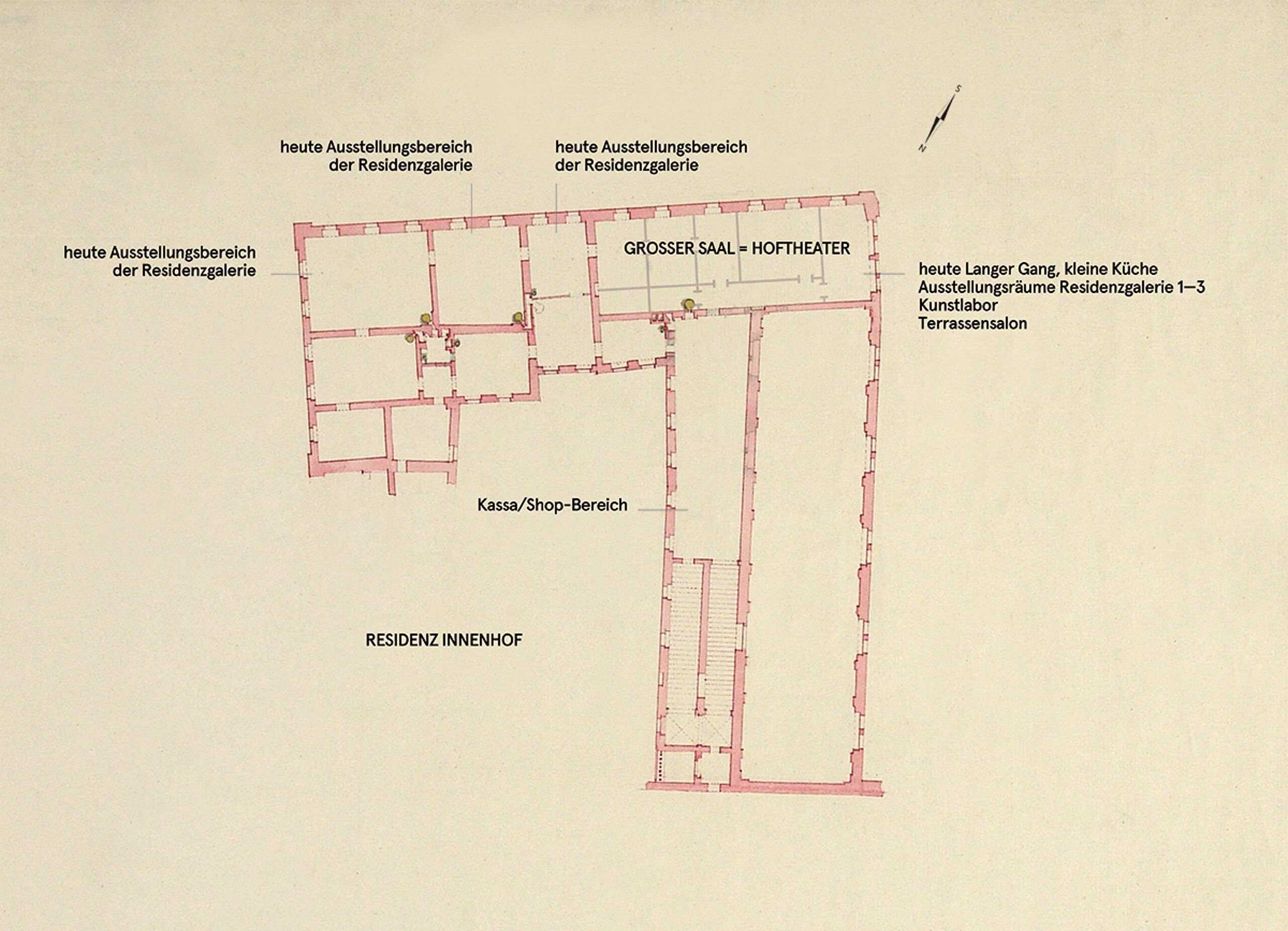

Dieses neue Hoftheater, das heute nicht mehr existiert, befand sich in der dem Dom zugewandten Südostecke der Residenz, im Bereich der heutigen Residenzgalerie.

Hinsichtlich des Einbaues des Hoftheaters im 3. Obergeschoß der Residenz bleiben in Ermangelung archivalischer Belege etliche Fragen offen.

Die Raumgröße betrug etwa 31 x 10,3 Meter. Mit seiner Raumhöhe von 7,60 Meter überragte der Saal die übrigen Räumlichkeiten um etwa 2,60 Meter.

Im Inventarium anno 1740 sind als Grundausstattung 14 Bühnenbilder mit der Anzahl der zugehörigen Szenen und Prospekte (perspektivisch gemalter Bühnenhintergrund) aufgelistet: das Lager, das“ grüne Zimmer“, die große Stadt, der Vorhof, das „goldene Zimmer“, der Garten, das Gefängnis, der „rote Tempel“, der königliche Saal, der Wald, das graue Zimmer, die kleine Stadt, der königliche Vorhof und das Nachtlager - insgesamt 156 Szenen und 60 Prospekte.

Diese Ausstattung kann mit größter Wahrscheinlichkeit dem Maler, kaiserlichen Architekten, Theatralingenieur und Dekorationskünstler Antonio Beduzzi (1675-1735) zugeschrieben werden.

Nicht gesichert erscheint, auf wen die Planung des Saals zurückgeht, auf Beduzzi oder den von Fürsterzbischof Harrach mit der Modernisierung der Residenz beauftragten kaiserlichen Hofingenieur Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745).

Alles ging herrlich und in Freuden zu

Fürsterzbischof Harrach und Antonio Caldara: eine späte Blüte der Barockoper in Salzburg

Franz Anton Fürst Harrach stammte aus Wien, sein Vater war Obersthofmeister Kaiser Leopolds I.

Als Fürsterzbischof strebte er danach, ein wenig vom Glanz der kaiserlichen Hofhaltung nach Salzburg zu bringen, auch indem er Künstler aus der Haupt- und Residenzstadt engagierte.

So wurde die Residenz unter der Oberaufsicht des kaiserlichen Hofingenieurs (und späteren Hofbaumeisters) Lucas von Hildebrandt umgebaut und barockisiert.

Musik für den Salzburger Hof lieferte der kaiserliche Vizekapellmeister Antonio Caldara (1670-1736), der die Salzburger Operngeschichte der Vor-Mozartzeit entscheidend geprägt hat.

Neben Wiederholungen von Wiener Aufführungen schrieb Caldara acht Opern "per ordine", also im Auftrag des Fürsterzbischofs für Salzburg.

Mit diesen spätbarocken musikdramatischen Werken blieb der italienische Stil für die Salzburger Musik weiterhin der bestimmende Faktor.

Wiederum eine wälsche opera bey Hof gespielet

Italienische Oper am Salzburger Hof

(Porträt Mozart: Christian Leopold Bode, 1859, Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

Vor allem unter Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach (reg. 1753-1771), dem eine besondere Vorliebe für die italienische Oper nachgesagt wird, erlebte das Hoftheater eine neuerliche Hochblüte.

Außerhalb der Fastenzeit spielte man italienische Oper in der Residenz - scheinbar erfolgreich, wie eine Bemerkung des musikbegeisterten Lambacher Abtes Amandus Schikmayr laut P. Beda Hübner OSB nahelegt: „… selbst am kaiserlichen Hof zu Wien gehe das Gerücht, und es sei auch von den Majestäten selbst berichtet worden, sie beneideten den Salzburger Hof um eine so berühmte Musik, weil beinahe in ganz Europa es keinen Hof gäbe, der mit seinen eigenen Musikern eine Oper in italienischer Sprache aufführen könnte, als einzig und allein der Salzburger Hof.“

Das Ende einer Ära

Der Regierungsantritt von Hieronymus Graf Colloredo, einem energischen Verfechter der (katholischen) Aufklärung, im Frühjahr 1772 bedeutete eine tiefe politische und kulturelle Zäsur.

Auch das Salzburger Theaterleben erfuhr eine Neuausrichtung, die traditionsreiche Ära des Hof- und Universitätstheaters neigte sich ihrem Ende zu.

Der Schritt führte vom exklusiven Hoftheater für einige wenige Privilegierte hin zu einem öffentlichen Haus, das allgemein gegen Bezahlung zugänglich war - ein bürgerliches Bildungstheater, das allen Schichten der Bevölkerung offenstand, ganz im Sinne der Aufklärung.

Barocker Kulissenzauber

Im Mittelpunkt des Barocktheaters stand die Wirkung der Aufführung, dafür scheute man weder Mühen noch Kosten. Bühnenarchitektur, Dekorations-und Maschinenzauber stellten oft Musik und Text in den Schatten.

Die Zuschauer wurden von szenischen Effekten, von visuellen, akustischen und olfaktorischen Sinneseindrücken geradezu überwältigt.

Es sind die sinnlichen Elemente, aus denen eine barocke Aufführung sich aufbaut: die Künste des Mimen, des Malers, des Musikers, des Regisseurs und des Ingenieurs, die sich hier vereinigen, um alle Sinne gleichzeitig zu bestürmen, so dass dem Publikum kein Entrinnen gelassen ist: Schließt man das Auge, so wird das Ohr noch betäubt, verstopft man die Ohren, so werden die Augen geblendet … alles gleitet, schwebt, dreht sich und kreist, steigt oder sinkt“ (Richard Alewyn, Das große Welttheater, 1959)