Möglich wurde die Entwicklung vom statischen Renaissance-Theater zur Dynamik des barocken Theaters durch die epochemachende Erfindung der Kulisse im frühen 17. Jahrhundert.

Bemalte Leinwände in zarten Holzrahmen wurden zu beiden Seiten der Bühne frontal zu den Zuschauern auf fahrbare Rahmen gespannt und staffelförmig aufgestellt. So konnte das Bühnenbild rasch gewechselt und die Schauplätze schnell und permanent verwandelt werden.

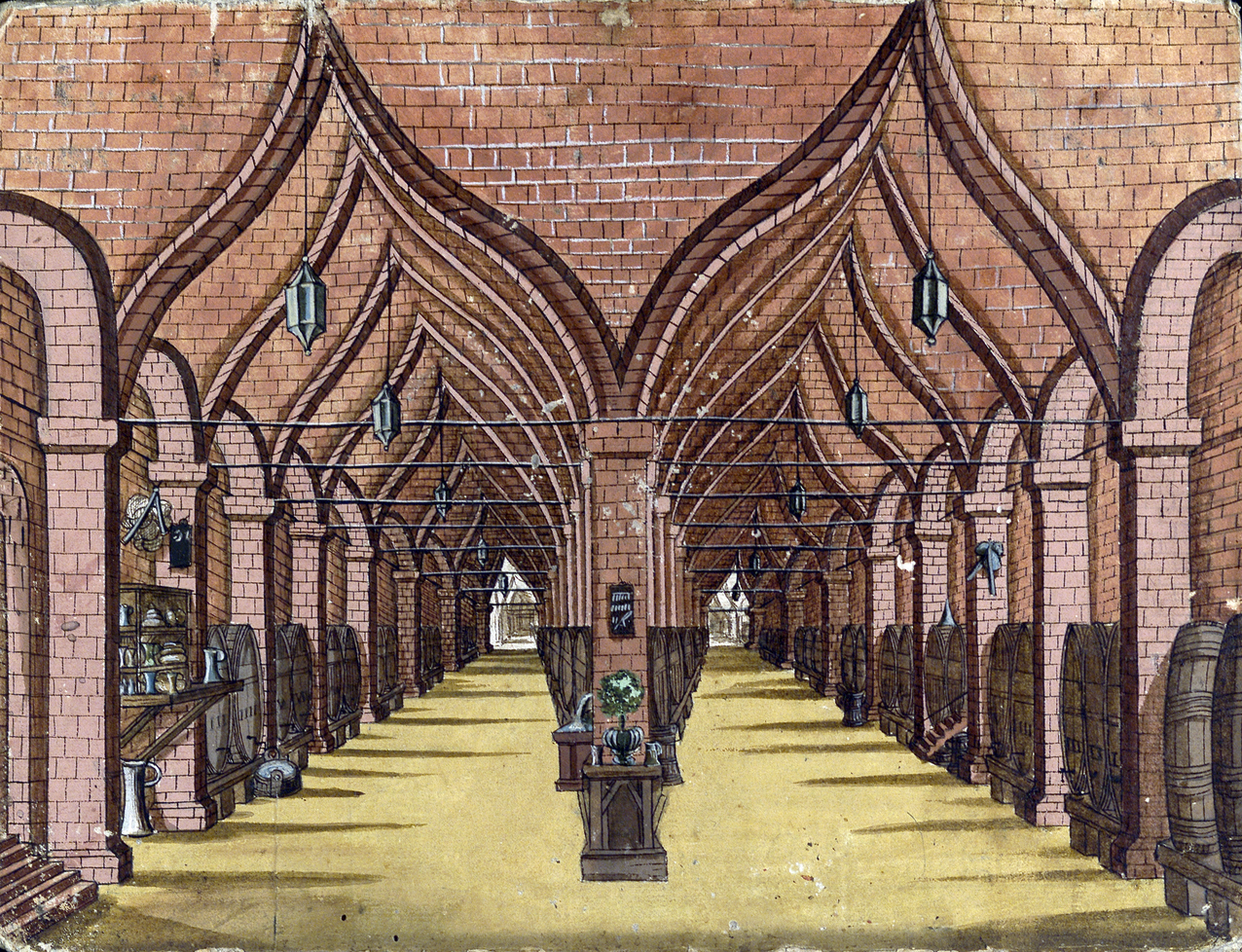

Das Spiel mit der Perspektive veränderte die Wahrnehmung, vermittelte einen Eindruck der Raumtiefe und entfaltete einen Zauber der Illusion.

(Salzburg Museum Inv.Nr.6038-85)

Derartige Verwandlungsbühnen (Kulissenbühnen) besaßen sowohl das Hof- als auch das Universitätstheater.

Noch wurde nicht für jedes Stück ein eigenes Bühnenbild angefertigt. Man behalf sich mit genormten Bühnenbildern, so genannten zentralperspektivischen Typendekorationen.

Die zwölf standardisierten Grunddekorationen - europaweit verbreitet - waren:

Atrium (Vorhalle)

Aula (Saal)

Conclave (Zimmer)

Urbs (Stadt)

Templum (Tempel)

Hortus (Garten)

Sylva (Wald)

Castra (Feldlager)

Mare (Meer)

Cella Vinaria (Weinkeller/Verlies)

Infernum (Hölle/Unterwelt)

Coelum (Himmel/Götterwelt)

Kulissenbühne und Typendekorationen blieben bis zum Aufkommen moderner Bühnenkonzepte zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast unverändert.

Die Bühnendekorationen des Salzburger Hoftheaters sind weder erhalten noch bildlich überliefert. Einen ungefähren Eindruck vermitteln die auf Pappdeckel aufgezogenen Guckkastenbilder, die Anfang des 18. Jahrhunderts von Szenerien des Salzburger Universitätstheaters gefertigt wurden (© Salzburg Museum)