Der Anfang wird mit einer Sinfonie gemacht…

Sinfonien bildeten den Rahmen der höfischen Abendmusiken.

Die frühen Sinfonien waren noch nicht Höhe- oder Mittelpunkt eines Konzertabends, sondern einleitende (Opern) und/oder abschließende Instrumentalstücke, nach italienischem Vorbild 3-sätzig (schnell - langsam - schnell). Später wurden sie mit einem Menuett zur 4-Sätzigkeit erweitert.

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts änderten sich Form und Geist der Sinfonie allmählich, von der dekorativen Einrahmung hin zum Hauptwerk, zu einem eigenständigen Genre.

W. A. Mozart schrieb in Salzburg 22 Sinfonien, die diese schrittweise Entwicklung spiegeln

Er arbeitete mit dem traditionellen Typus der italienischen Opernsinfonia, nahm in den späten 1760erJahren das Menuett hinzu, auch der Einfluss Joseph Haydns, des eigentlichen Schöpfers der klassischen Sinfonie, wurde schlagend.

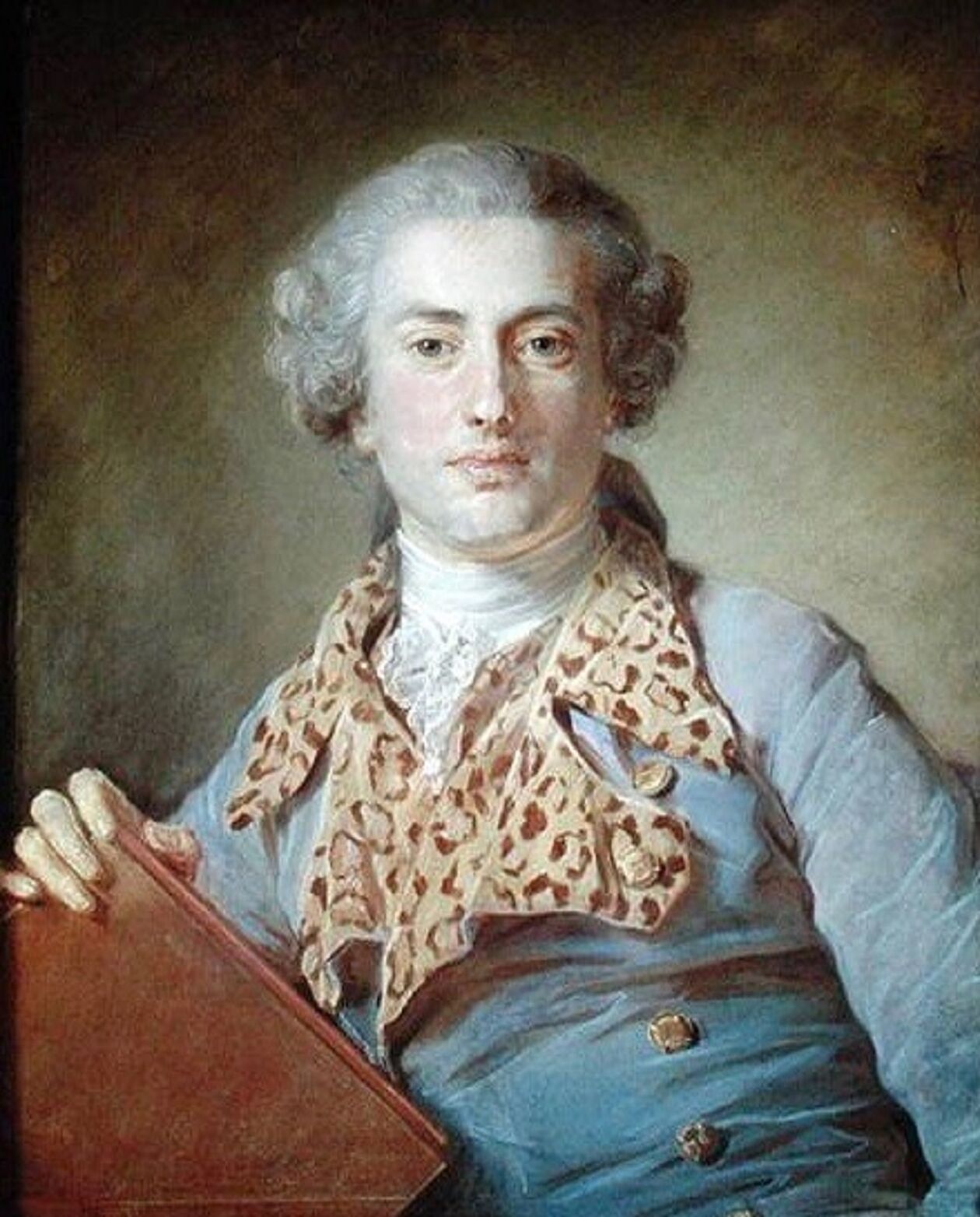

Wolfgang Amadé Mozart als Ritter vom Goldenen Sporn, Ölkopie von Antonio Maria Nardi, 1926, nach einem verschollenen Ölgemälde von Johann Nepomuk della Croce (?), 1777, Detail (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

1772/1773 gelten als Wendepunkte, hin zu einer schrittweisen Weiterentwicklung und Vertiefung, zu einer individuelleren und expressiveren Tonsprache – „…vom Äußerlichen zum Innerlichen, von der Festlichkeit zum Bekenntnis“ (Alfred Einstein).

In der Sinfonie in A-Dur KV 134 (August 1772) beschritt Mozart bereits diese eigenen Wege. Das ist übrigens auch der Zeitpunkt, als er von Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo zum besoldeten Konzertmeister ernannt wurde.

Die Sinfonie in g-Moll KV 183 (Oktober 1773) und jene in A-Dur KV 201 (April 1774) zählen zu den bekanntesten in Salzburg entstandenen Werken. Sie bilden den Auftakt zu Mozarts späteren Meistersinfonien.

Mozarts Salzburger Violin-und Klavierkonzerte

W. A. Mozart schrieb in seinen Salzburger Jahren zudem eine Reihe von Konzerten für den Fürstenhof.

Seine Violin- und Klavierkonzerte spielte er dabei selbst, trat also auch als Solist auf.

Mozarts Konzertvioline aus seiner Salzburger Zeit, gebaut zu Beginn des 18. Jahrhunderts,

aus der Werkstatt der Geigenbau-Dynastie Klotz in Mittenwald, Bayern (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

Im März 1773 kehrte Mozart von seiner dritten Italienreise nach Salzburg zurück, wo er nun für längere Zeit verweilte.

In diesen Jahren pflegte Mozart ein besonders nahes Verhältnis zur Violine, nicht nur als Interpret, sondern auch als Komponist.

Die fünf Konzerte für Violine und Orchester entstanden zwischen 1773 und 1775. Sie sind dreisätzig und beruhen nach dem Vorbild Antonio Vivaldis auf einem Wechselspiel von Tutti und Solo. Sie besitzen zugleich einen ausgeprägten individuellen Charakter, verarbeitete Mozart hier doch die vielschichtigen Eindrücke, die er in Paris, Wien und vor allem Italien gesammelt hatte.

Das Violinkonzert A-Dur KV 219 gilt als das bedeutsamste und technisch anspruchsvollste dieser Konzertreihe. Mozart vollendete es am 20. Dezember 1775, also kurz vor Weihnachten.

Das Finale legte er alla turca an. Diese türkische Episode lieh er von sich selbst. Er übernahm sie aus der Ballettmusik Le gelosie del Seraglio („Die Eifersucht im Serail”), die er für seine letzte Mailänder Oper, Lucio Silla KV 135, skizziert, aber nicht ausgeführt hatte.

Als der Konzertmeister der Hofkapelle, der Geiger Antonio Brunetti (ca. 1744-1786), den 2. Satz „zu studirt“ fand, schrieb Mozart einen alternativen Mittelsatz (Adagio E-Dur KV 261), beließ sein Violinkonzert aber letztlich so wie es war.

Den Schluss-Strich unter seine Zeit als Geiger setze Mozart 1778: „Nur eines bitte ich mir zu Salzbourg aus, und das ist: das ich nicht beÿ der violin bin, wie ich sonst war – keinen geiger gebe ich nicht mehr ab; beÿm clavier will ich dirigirn.“ (Brief an den Vater aus Paris, 11. September 1778)

Wolfgang Amadé Mozart in Verona. Ölkopie von Ingrid Ramsauer (2011) nach dem

Ölgemälde von Giambettino Cignaroli (?), 1770, Ausschnitt (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

In Salzburg komponierte Mozart - nach den sogenannten „Pasticcio“-Konzerten KV 37, 39, 40 und 41, die er aus Sonatensätzen zeitgenössischer Komponisten bearbeitet hatte - sechs eigene Klavierkonzerte.

Im ersten dieser Salzburger Serie, dem Klavierkonzert D-Dur KV 175 vom Dezember 1773, ist die Struktur der späteren Wiener Konzerte bereits angelegt. Es ist ein Paradestück mit Pauken und Trompeten, das Mozart auf seinen Reisen nach München (1774) sowie Mannheim und Paris (1777/78) mit sich führte, bis in seine Wiener Jahre spielte und dafür 1782 einen neuen Finalsatz schrieb.

(im Bild: originaler Nachbau von Michael Haydns Hammerklavier, 1803 erbaut von Johann Evangelist Schmid,1987 nachgebaut von Kurt Wittmayer, Wolfratshausen; im Besitz der Johann Michael Haydn-Gesellschaft Salzburg)

Ist von Mozart und dem Klavier die Rede, darf man nicht die modernen großen Konzertflügel à la Bösendorfer oder Steinway vor Augen haben.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts fand ein zukunftsweisendes Ereignis statt, als ein besaitetes Tasteninstrument auf den Markt kam, auf dem man laut und leise spielen konnte: Das Fortepiano, Pianoforte oder Hammerklavier mit seiner dynamischen Hammermechanik brachte ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten ins Spiel und beeinflusste damit auch den Kompositionsstil.

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts löste das Hammerklavier das Cembalo schließlich nach und nach ganz ab.

Das letzte und bekannteste der Salzburger Klavierkonzerte Mozarts, das Konzert für Klavier und Orchester Es-Dur KV 271, genannt „Jenamy“-Konzert, entstand im Jänner 1777 für die befreundete Virtuosin Louise Victoire Jenamy (1749-1812), die sich zu dieser Zeit in Salzburg aufhielt.

Da es zu den Gepflogenheiten zählte, durchreisende Virtuosen zu höfischen Veranstaltungen einzuladen, liegt es nahe, dass auch dieses Konzert des fürsterzbischöflichen Konzertmeisters in der Residenz erklang.

Das "Jenamy-Konzert" markiert einen Höhepunkt im Schaffen Mozarts. Es gilt als überragendes Werk, das mit originellen Wendungen und seiner individuellen Ausdrucksstärke weit in das 19. Jahrhundert vorausdeutet.

Der Vater von Louise Victoire Jenamy, Jean-Georges Noverre, wirkte 1764-74 in Wien. Dort lernte ihn Wolfgang Amadé Mozart 1773 kennen.

In Paris steuerte Mozart 1778 Musik zu Noverres Ballett Les petits riens bei, schrieb 13 kleine Musiknummern samt Ouvertüre als „Freundstück“ (unentgeltlich) für den bedeutenden Tänzer, Choreographen und Tanztheoretiker.

Das Konzert für zwei Klaviere KV 365 - wahrscheinlich 1779 entstanden - schrieb Mozart für sich und seine Schwester Maria Anna.

Vermutlich sind die beiden damit auch gemeinsam am fürsterzbischöflichen Hof aufgetreten.

Das „Concerto à Due Cembali“, wie es in der Überschrift heißt, zieht alle Register und wird gerne mit einer angeregten Konversation zweier brillanter Interpreten verglichen, mit dem Orchester als gleichberechtigtem Partner.

Wolfgang Amadé und Maria Anna Mozart. Großes Familienbild der Mozarts, Ölgemälde von Johann Nepomuk della Croce (?), 1780/81, Detail

(Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

Harmoniemusik – Divertimento à 6. di Amadeo Wolf:Mozart

In seiner Salzburger Konzertmeister-Zeit - zwischen Juli 1775 und Jänner 1777- schrieb Mozart zudem fünf Bläser-Divertimenti (KV 213, 240, 252, 253, 270).

Möglicherweise hat er diese Sextette für je zwei Oboen, Hörner und Fagotte - ohne Klarinetten, die in Salzburg nicht üblich waren - als Tafelmusik komponiert, war es doch damals in Mode, Tafelfreuden von reinen Bläserensembles begleiten zu lassen.

Im Dienstvertrag des Oboisten Joseph Fiala (1778) ließ Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo ausdrücklich vermerken, dass dieser „auf Unser Verlangen bey der Tafel eine Musique mit blasenden Instrumenten“ aufzuführen hatte.