Die Fastenoratorien bestanden aus jeweils drei Teilen, die Hofkomponisten teilten sich die Aufgaben.

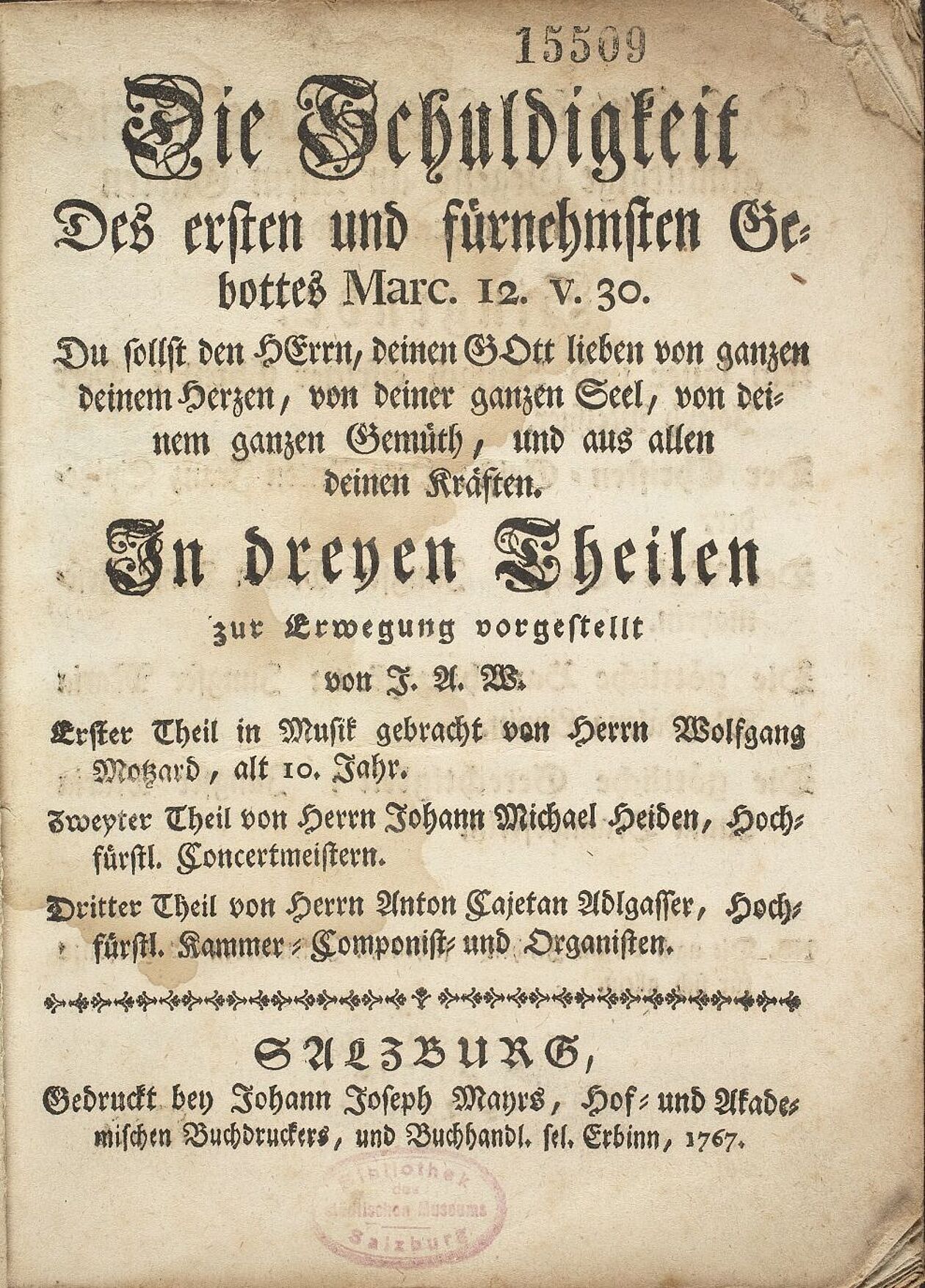

So war das Geistliche Singspiel des Jahres 1767, Die Schuldigkeit des ersten und fürnehmsten Gebots, ein Gemeinschaftswerk der damals angesehensten Komponisten am Salzburger Hof: W. A. Mozart − erst elf Jahre alt − schrieb den ersten, Michael Haydn (1737-1806) den zweiten und Hoforganist Anton Cajetan Adlgasser (1729-1777) den dritten Teil.

Mozarts Werk wurde am 12. März 1767 im Rittersaal der Residenz aufgeführt.

Eine Woche später kam Michael Haydn an die Reihe: „Es ware auch anheut wiederum bey Hoff in dem so genannten Ritter Saal ein in deutschen versen verfertigtes oratorium, dessen musique componiret hat der sehr berühmte Mann Michael Haydn, virtuos, und concertmeister allhier bey Hoff.“ (P. Beda Hübner OSB, Diarium, 19. März 1767).

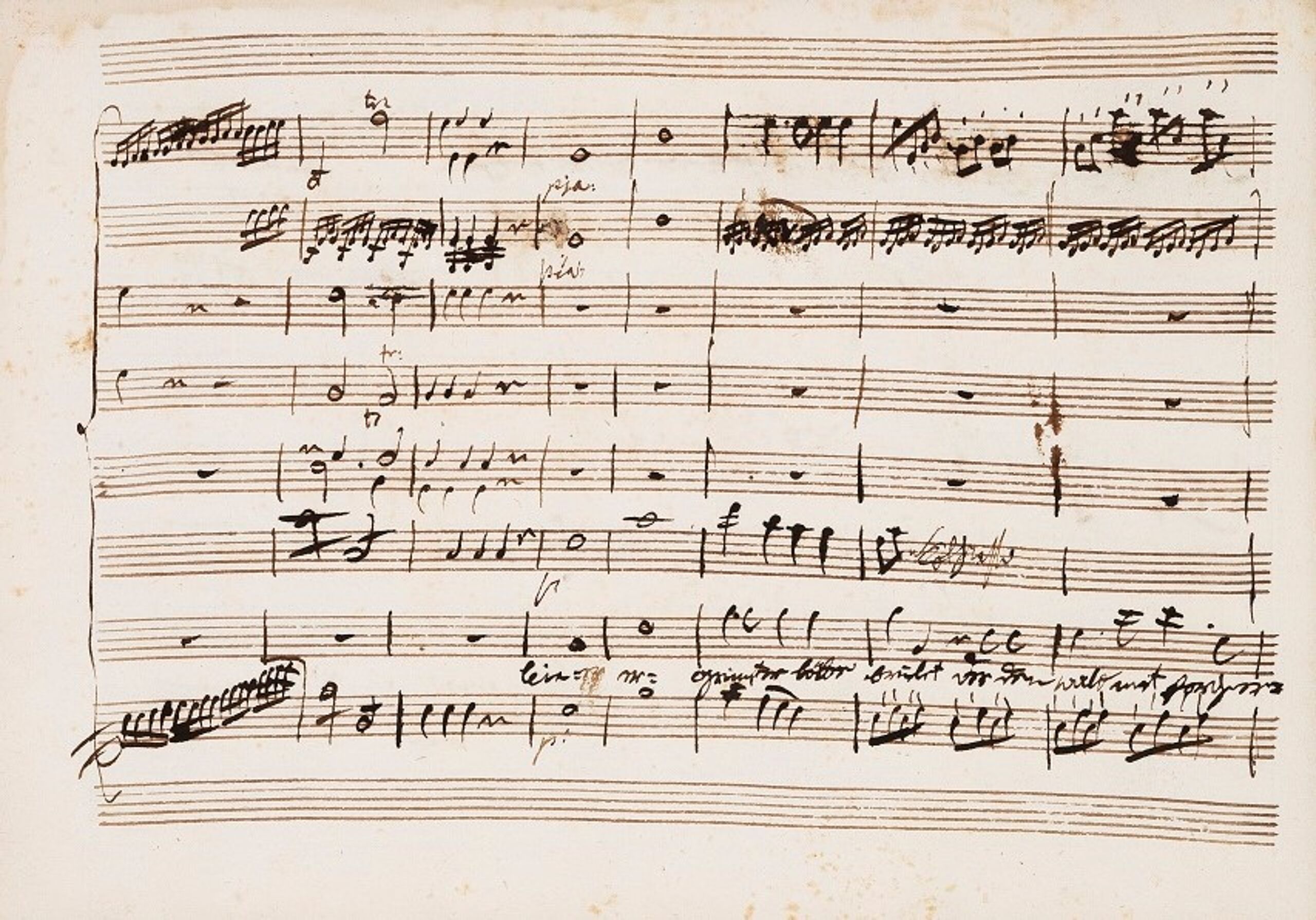

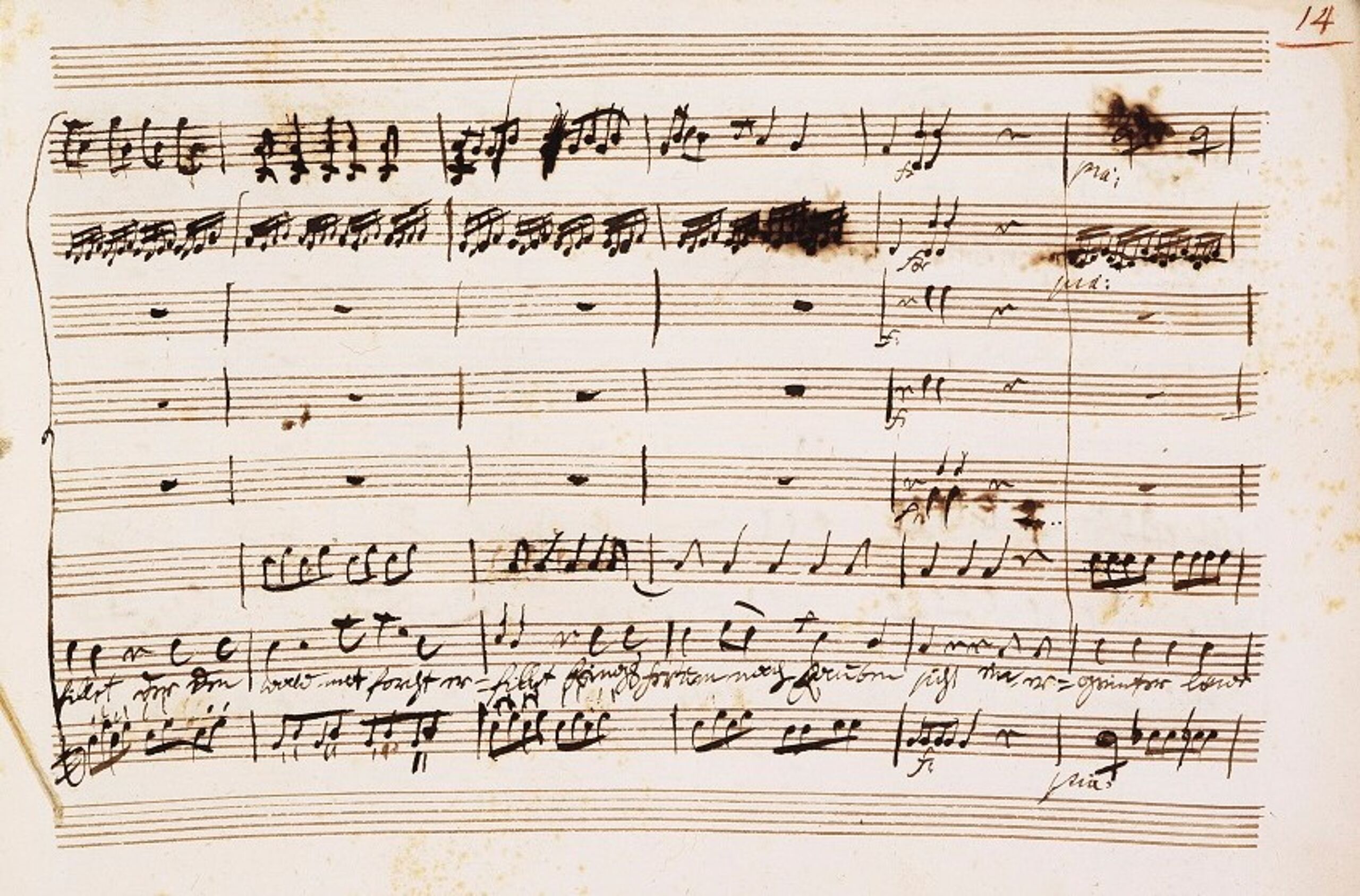

Allerdings hat sich nur Mozarts Beitrag erhalten.

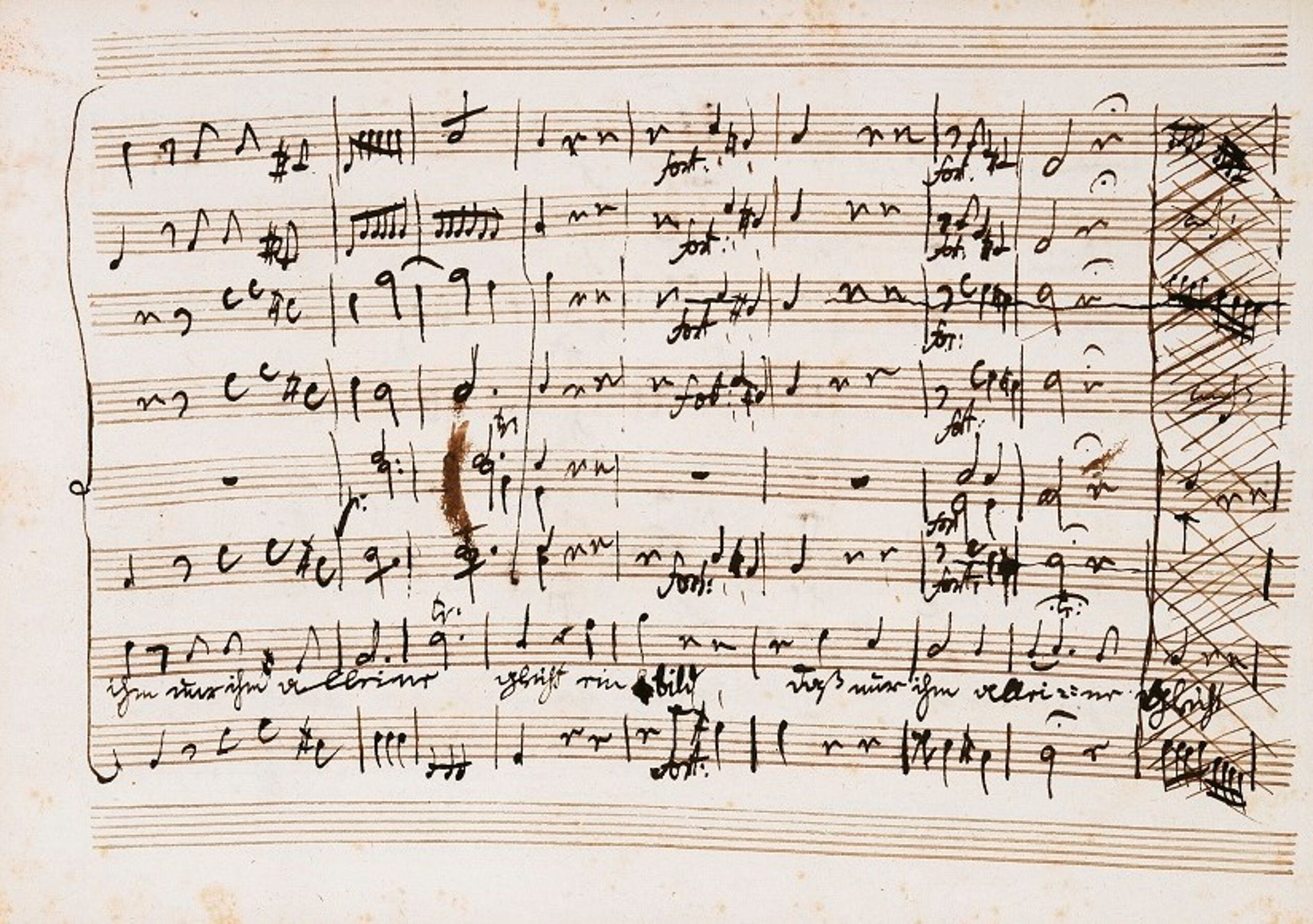

Das Autograph seiner Schuldigkeit KV 35 befindet sich im Besitz des britischen Königs und wird in der Bibliothek des Schlosses Windsor (Royal Collection Trust) verwahrt.

Textdichter der Schuldigkeit war Ignaz Anton Weiser (1701-1785), ein Freund der Familie Mozart, Dramatiker, einer der wichtigsten Mundartdichter des 18. Jahrhunderts und Bürgermeister der fürsterzbischöflichen Stadt Salzburg.

Seine Dichtungen wurden u.a. auch von Johann Ernst Eberlin und Leopold Mozart vertont.

Weisers Enkelin Josepha Duschek – eine berühmte Prager Pianistin, Komponistin und Sängerin – pflegte eine enge freundschaftliche Beziehung zu W. A. Mozart, der für sie schrieb und 1787 in ihrer Villa Bertramka seinen Don Giovanni KV 527 vollendete.

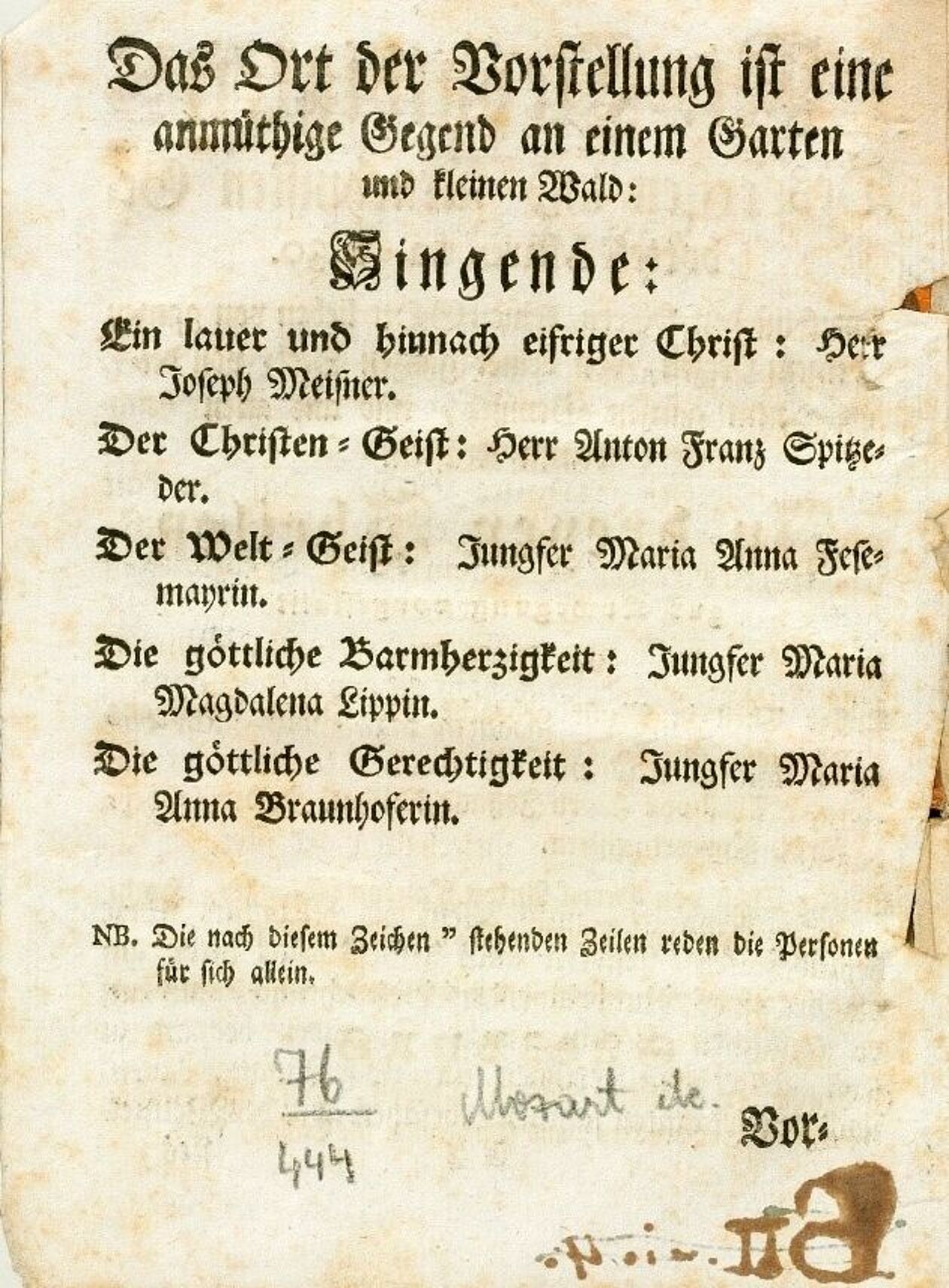

Mozarts Schuldigkeit stellt eine Parabel mit allegorischen Figuren, die Glaubensfragen erörtern, dar und schließt eng an die barocke Salzburger Schulopern-Tradition an. Rezitative und Arien wechseln sich ab.

Die Mächte der Welt und die der Ewigkeit, Welt- und Christgeist, ringen um die Seele des Menschen. Dieser hat das vornehmste Gebot vergessen: Gott über alles zu stellen.

Christgeist, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit monieren die menschliche Lauheit und diskutieren unterschiedliche Bekehrungsstrategien. Der Christgeist droht mit den Schrecken der Hölle und ewiger Verdammnis, die Barmherzigkeit hofft auf ein heilsames Erschrecken, die Gerechtigkeit setzt dagegen auf freiwillige Erkenntnis.

Sie erproben ihre Meinungen an einem „lauen“ Christen, der in ihrer Nähe schläft. Es kommt zu einem Kampf mit dem Weltgeist. Wer ist der bessere Arzt für das Seelenheil des Menschen?

Dieser lässt sich zunächst vom Weltgeist verführen, scheitert (2. Teil) und kehrt reumütig zurück (3. Teil).

Dass aller Anfang schwer ist, zeigen zahlreiche Eingriffe des Vaters. Wie in fast allen Partituren bis in die frühen 1770er Jahre finden sich auch hier immer wieder durchgestrichene Takte, Korrekturen und Ergänzungen von der Hand Leopold Mozarts.

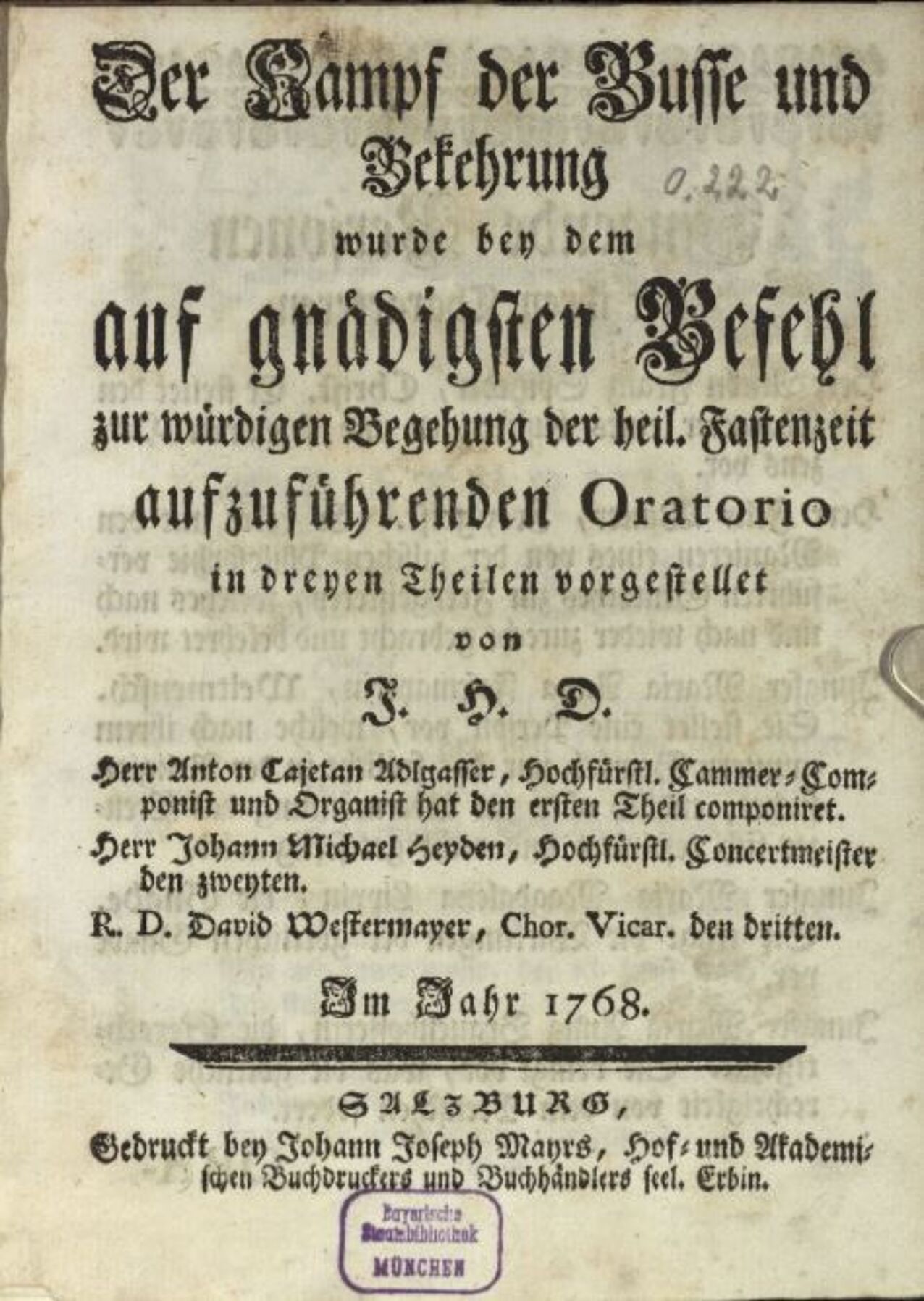

Ein Jahr später, 1768, hieß das Fasten-Oratorium Der Kampf der Buße und Bekehrung. Die allegorische Bekehrungs-Thematik ist jener der Schuldigkeit des ersten Gebots ähnlich.

Hier ist nur der zweite, vom Hochfürstl. Concertmeister Michael Haydn komponierte Teil erhalten (MH 106), der durch majestätische Passagen, überraschende Wendungen, barocke rhetorische Figuren und virtuose Arien besticht.

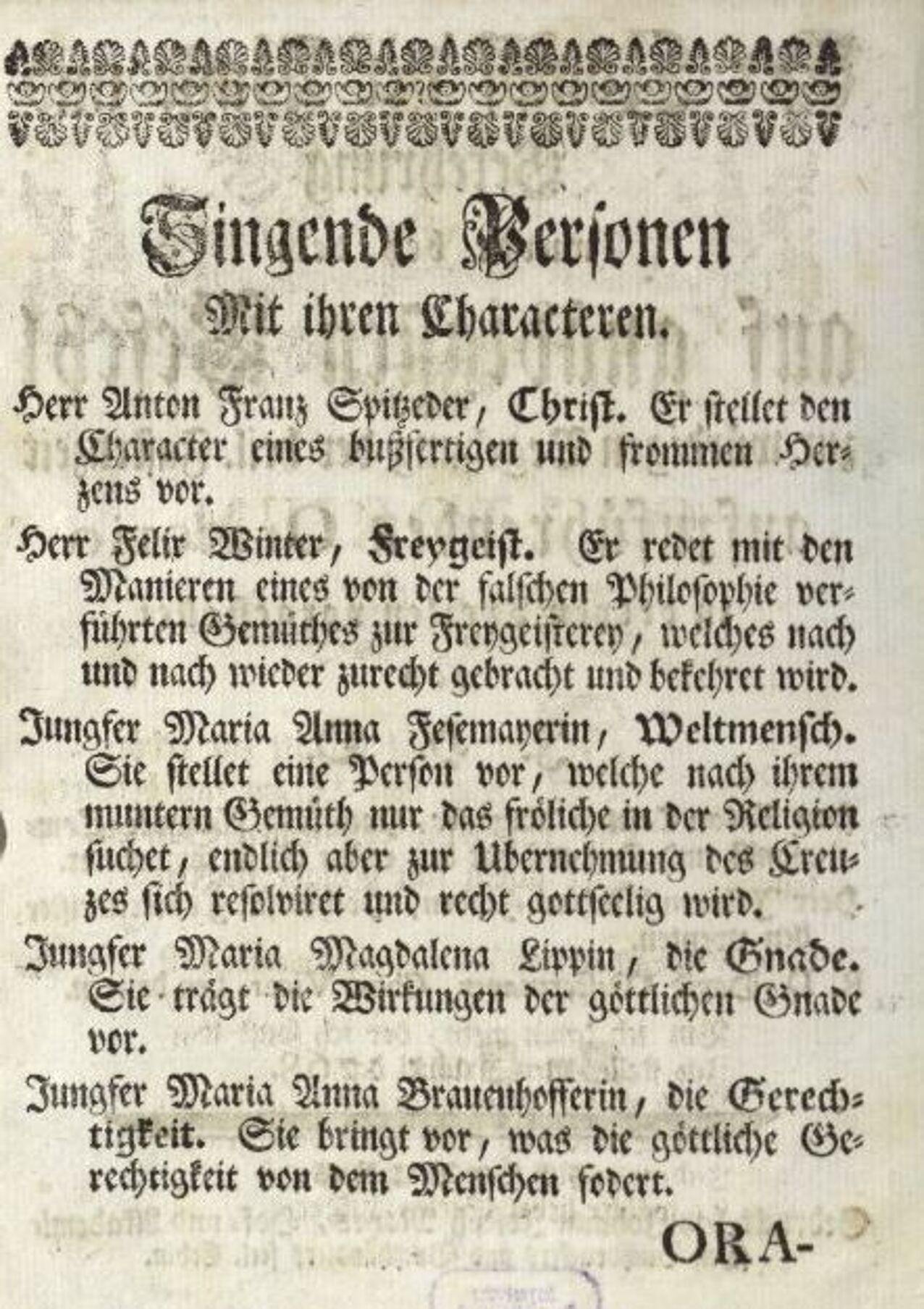

Michael Haydns spätere Frau, Maria Magdalena Lipp (1745-1827), die in der Schuldigkeit des ersten Gebots die "Göttliche Barmherzigkeit" verkörperte, war dieses Mal in der Rolle der “Gnade“ zu erleben.