Träume und Liebeswirren

Mozarts „La finta semplice“ und „Il Sogno di Scipione“

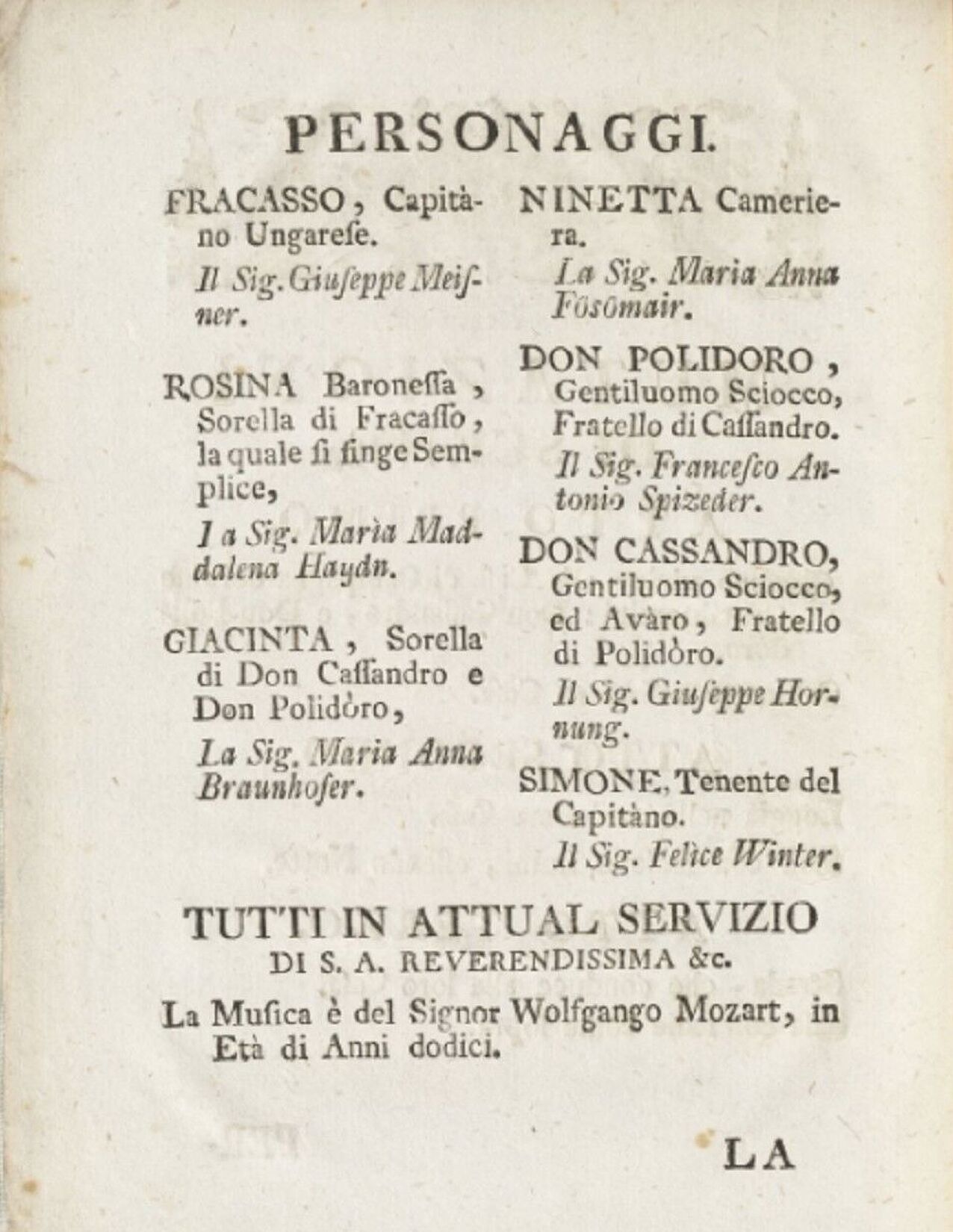

Im Jahr 1768 schrieb W. A. Mozart in kaiserlichem Auftrag seine erste Opera buffa, La finta semplice KV 51.

Eine Aufführung in Wien kam aufgrund diverser Intrigen - Vater Leopold Mozart wähnte sich von „neidischen und ehrenrauberischen Verleumder(n)“ umgeben - allerdings nicht zustande. Sie fand (wahrscheinlich) im Jänner 1769 in Salzburg statt.

La finta semplice führt durch ein wirres Liebeslabyrinth und gilt als Geniestreich des 12-Jährigen.

Der titelgebenden „finta semplice“ Rosina, die mit den Männerherzen so wunderbar zu spielen weiß, hat Mozart die innigsten Arien zugedacht. Sie deutet schon auf die gleichnamige Gräfin in einer seiner großen Wiener Opern, Le nozze di Figaro KV 492 (1786), voraus.

Vier Jahre später entstand Il sogno di Scipione KV 126, nach einem Libretto von Pietro Metastasio.

Die „azione teatrale“ - mit einem nicht in Szenen gegliederten Akt, für einen Kastraten, zwei Soprane und zwei Tenöre - huldigt der Beständigkeit als Tugend eines Herrschers und war ursprünglich für die Feier des 50-jährigen Priesterjubiläums von Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach geplant, der allerdings zuvor verstarb.

Mozart widmete das Werk kurzerhand um und adaptierte es.

Aufgeführt wurde es anlässlich der Inthronisation des neuen Fürsterzbischofs, Hieronymus Graf Colloredo.

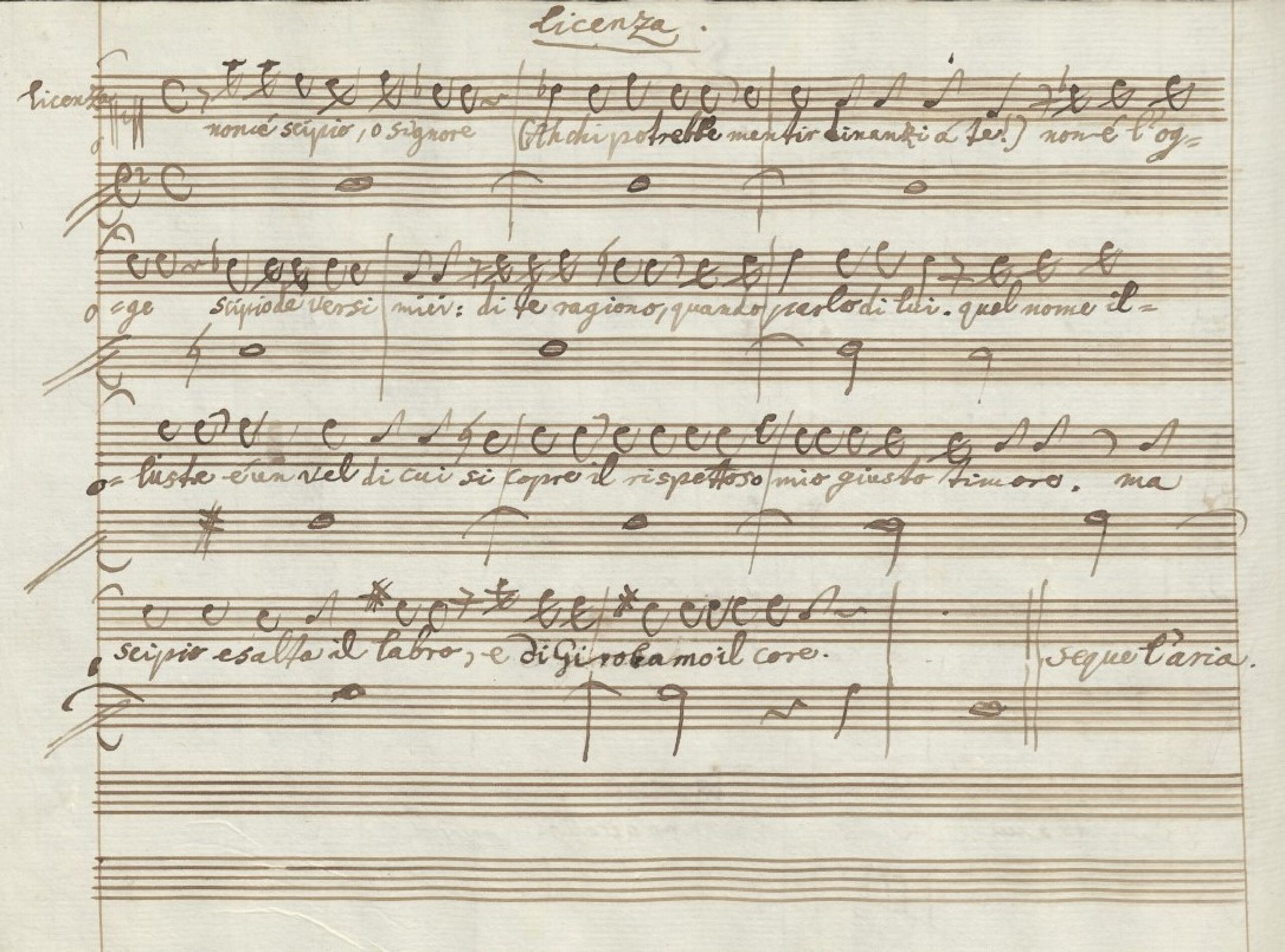

Wie und in welchem Umfang lässt sich aufgrund fehlender zeitgenössischer Informationen nicht genau sagen, wahrscheinlich in reduzierter Form, mit der nachkomponierten 2. Fassung der Licenza sowie dem vorausgehenden Rezitativ und dem nachfolgenden Chor.

„Im Jahr 1772 machte der Sohn zur Wahl des Erzbischoffs eine Serenata. Il sogno di scipione“, vermerkte Mozarts Schwester Maria Anna (1751-1829) jedenfalls später in Beantwortung eines Fragebogens.

Der römische Feldherr Scipione ist eingeschlafen. Im Traum erscheinen ihm die Beständigkeit (La Costanza) und das Glück (La Fortuna). Scipio muss sich zwischen den beiden entscheiden und wählt letztendlich Costanza als Gefährtin für seinen Lebensweg.

Zum krönenden Abschluss tritt im Rahmen einer Huldigungskantate La Licenza auf, preist die Entscheidung des erwachten Scipio und verrät, dass dieser niemand anderen als Hieronymus Colloredo, den Fürsterzbischof von Salzburg, personifiziere:

Es ist nicht Scipio, oh Herr (ach, wer könnte

Dich belügen!), Gegenstand meiner Verse

Ist nicht Scipio. Die Rede ist von Dir,

Wenn ich von ihm spreche. Jener erlauchte Name

Ist der Schleier, durch den

Meine Ehrfurcht sich verbirgt.

Die Lippen preisen Scipio und Hieronymus das Herz.