Thronsaal

... und abends große Musik und Gesellschaft beÿ Hofe

Der Thronsaal diente den Fürsterzbischöfen als Gesellschaftszimmer.

Das Deckengemälde von Johann Michael Rottmayr (1656-1730) mit einem festlichen Göttermahl erinnert an diese ehemalige Funktion als Bankett-, Spiel- und Konzertsaal.

Für die angemessene Unterhaltung der hohen Herrschaften, die sich einst hier versammelten, sorgten nicht nur Gesellschaftsspiele und kulinarische Genüsse, sondern auch der musikalische Ohrenschmaus.

Musik für die fürstliche „Cammer“ und Tafel stellte eine unverzichtbare Zutat höfischen Amüsements dar. Und so schrieben die Hofkomponisten neben Werken für die Kirche und das Theater auch jede Menge Kammer-und Tafelmusik.

Die Instrumentalmusik, die in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts in Salzburg entstanden ist, zeigt sich eng mit den Namen zweier Hofmusiker verbunden, die eine musikalische Blütezeit bewirkten und Salzburg auf europäisches Niveau hoben: Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) und Georg Muffat (1653-1704).

Sie zählten zu den bedeutendsten Musikern ihrer Zeit und lieferten als Komponisten innovative Werke.

Beide wurden von Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg an den Salzburger Hof engagiert - Heinrich Ignaz Franz Biber im Jahr 1670, Georg Muffat 1678.

Heinrich Ignaz Franz Biber

Virtuosität, Andacht und die Liebe zu bizarren Sachen

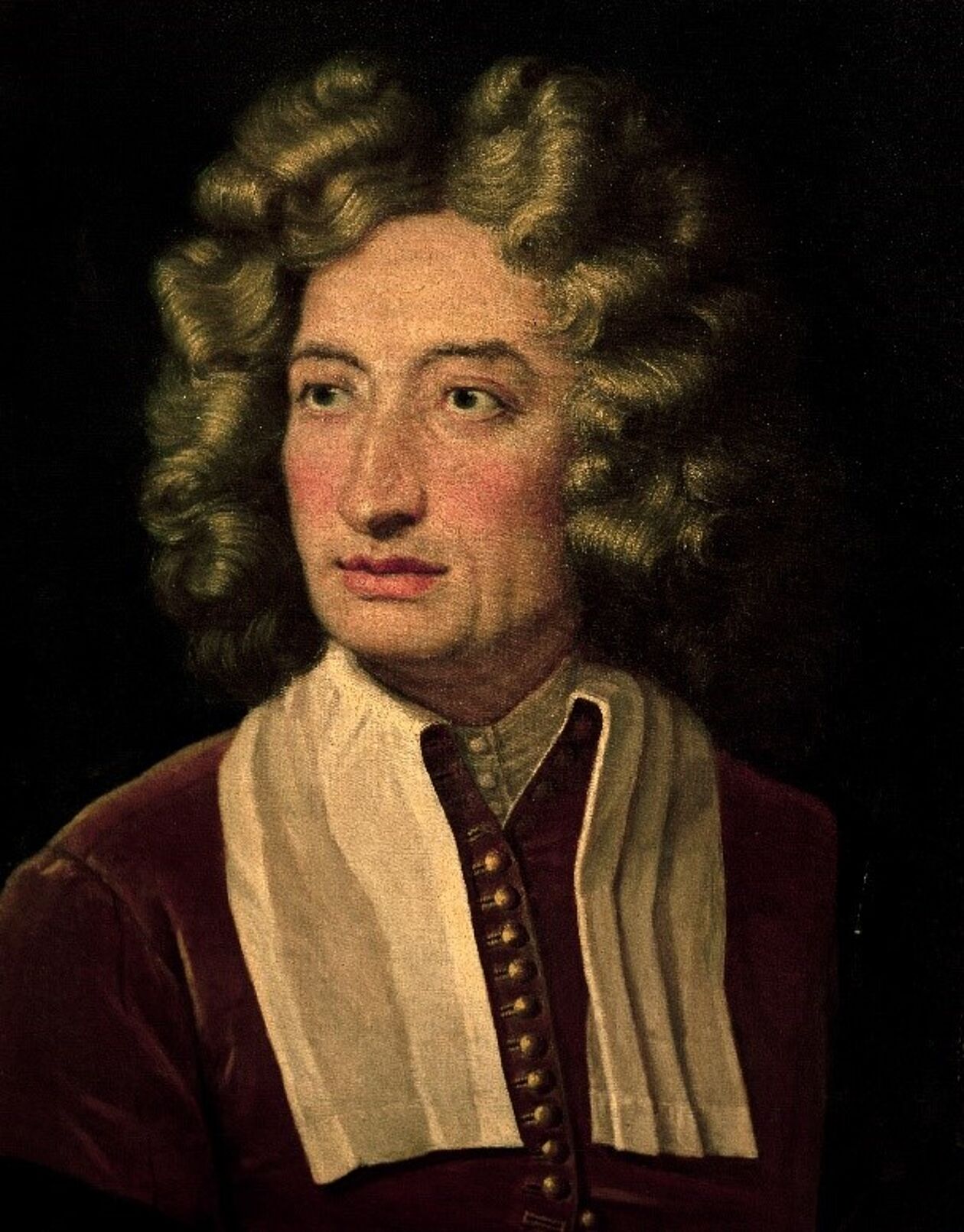

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) war einer der großen Geigenvirtuosen vor 1700.

Er betrat sowohl auf dem Gebiet der Kompositionen für Solo-Violine als auch hinsichtlich der Violin-Technik Neuland.

Er prägte das Musikgeschehen in Salzburg über 30 Jahre lang und schrieb vor allem für seinen Dienstherrn Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg auserlesene und Aufsehen erregende Instrumentalmusik.

Technische Raffinessen durch den Gebrauch von Skordaturen (ital.: scordare = umstimmen) und Doppelgrifftechniken, pulsierende Klänge, gepaart mit höchstem geigerischen Niveau: Biber haftete nicht ohne Grund die Aura eines „barocken Teufelsgeigers“ an.

Aber von allen Geigenspielern des letzten Jahrhunderts scheint Biber der Beste gewesen zu sein, und seine Soli sind die schwierigsten und fantasievollsten von allen Musikstücken, die ich aus derselben Zeit gehört habe.

Das Kupferstichporträt fertigte der Salzburger Münz-und Eisenschneider Paul Seel der Jüngere (1642-1695). Die Umschrift lautet: „Heinrich I. F. Biber Vize-Kapellmeister des höchst erhabenen und höchst verehrungswürdigen Fürsten und Erzbischofs zu Salzburg in seinem 36. Lebensjahr“

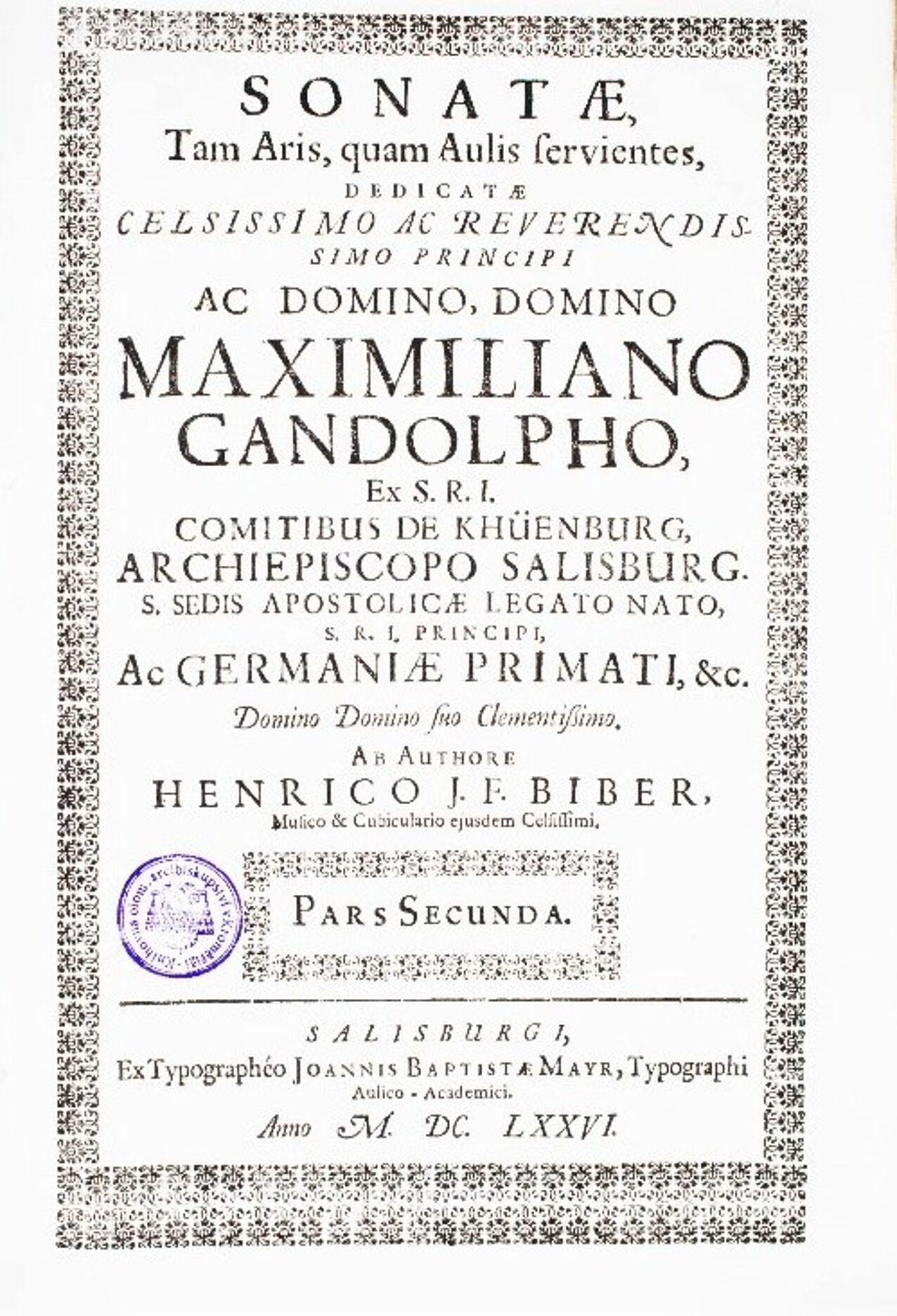

(München, Bayerische Staatsbibliothek-2 Mus.pr. 117, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00087580-6)

Musikalische Spitzenleistungen

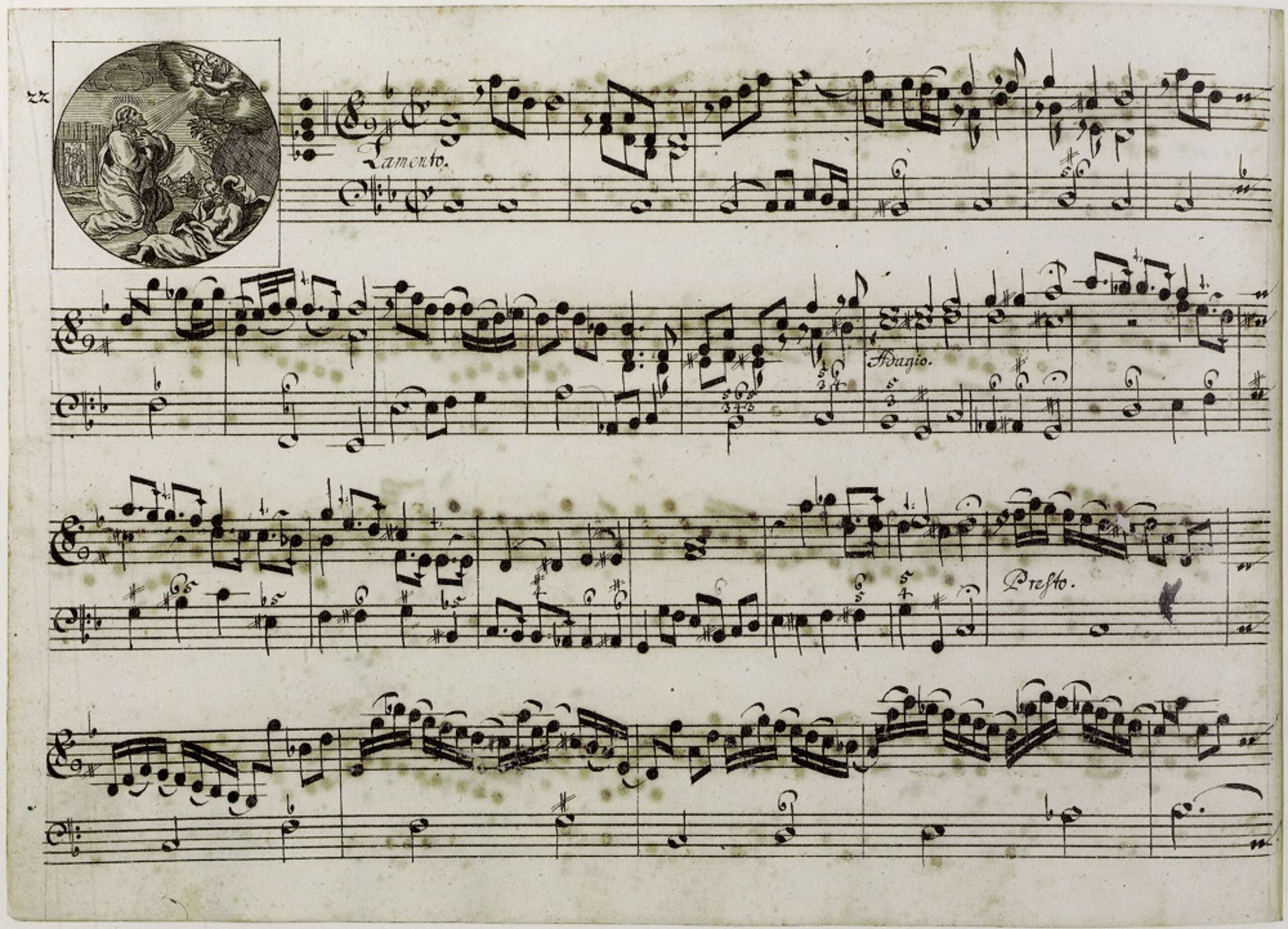

Bibers Rosenkranz- oder Mysterien-Sonaten (um 1678) zählen zu den eindrucksvollsten Schöpfungen barocker Musik.

Für jede der 15 Sonaten ist eine eigene Stimmung der Violine vorgeschrieben. „Du wirst meine viersaitige Leier auf fünfzehn Arten verstimmt finden“, merkte Biber in seinem Vorwort an.

Die bewusste Umstimmung der Saiten (Skordatura) verändert die Resonanz des Instruments und erleichtert Verdopplungen des Tons. Sie vereinfacht damit das Spiel schwieriger Passagen und Akkorde, erweitert den Tonumfang und zaubert eine ganz eigene, außergewöhnliche Klangwirkung.

Hocherhabener und verehrungswürdigster Fürst, allergnädigster Herr! […] Du wirst meine mit vier Saiten bespannte und in fünfzehnfachem Wechsel gestimmte Geige in verschiedenen Sonaten, Präludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Arien, Ciaconnen, Variationen etc. in Verbindung mit dem Basso Continuo vernehmen, in Stücken, die mit viel Fleiß, und soweit wie ich es vermochte, mit großer Kunstfertigkeit ausgearbeitet wurden. Wenn Du die Ursache für diese Zahl wissen willst, werde ich es Dir erklären: All das habe ich nämlich zur Ehre der heiligen fünfzehn Geheimnisse (des Rosenkranzes) geweiht, die Du auf das leidenschaftlichste fördern mögest.

Die fünfzehn Sonaten sind in drei 5er-Gruppen geteilt und thematisch jeweils den Geheimnissen des freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranzes zugeordnet.

Jeder der Sonaten hat Biber ein Kupferstich-Medaillon aus dem Leben Jesu und Mariens vorangestellt – beginnend mit der Verkündigung der Geburt Christi bis zur Krönung Mariens.

Auch Werke wie die Sonata Violino solo representativa (1669), die Sonata à 6, die Pauern-Kirchfarth genandt (um 1673), in der Biber eine ländliche Prozession zur Kirche mit inbrünstig gesungener Litaneiund fröhlichem Ausklang im Dorfwirtshaus nachahmt, oder die Battalia (1673) sind solitäre barocke Ensemblemusik und zeugen von Bibers schier unversiegbarer kompositorischer Fantasie.

Die Maximilian Gandolph 1681 dedizierten Sonatae Violino solo gelten als Höhepunkt der Violinmusik des 17. Jahrhunderts nördlich der Alpen.

Allerlei Getier

In seiner berühmten Sonata Violino solo representativa (1669) vereinigt Biber technische Virtuosität, überschäumende Fantasie und Experimentierfreude in der klanglichen Imitation von Tierstimmen.

Die Violine ahmt auf gestrichenen und gezupften Saiten diverses Getier nach, das von der Katze mit ihrem Miauen verjagt wird, bevor diese selbst Reißaus nimmt vor dem heranpolternden Musketier, der seinerseits dem Höfling weichen muss.

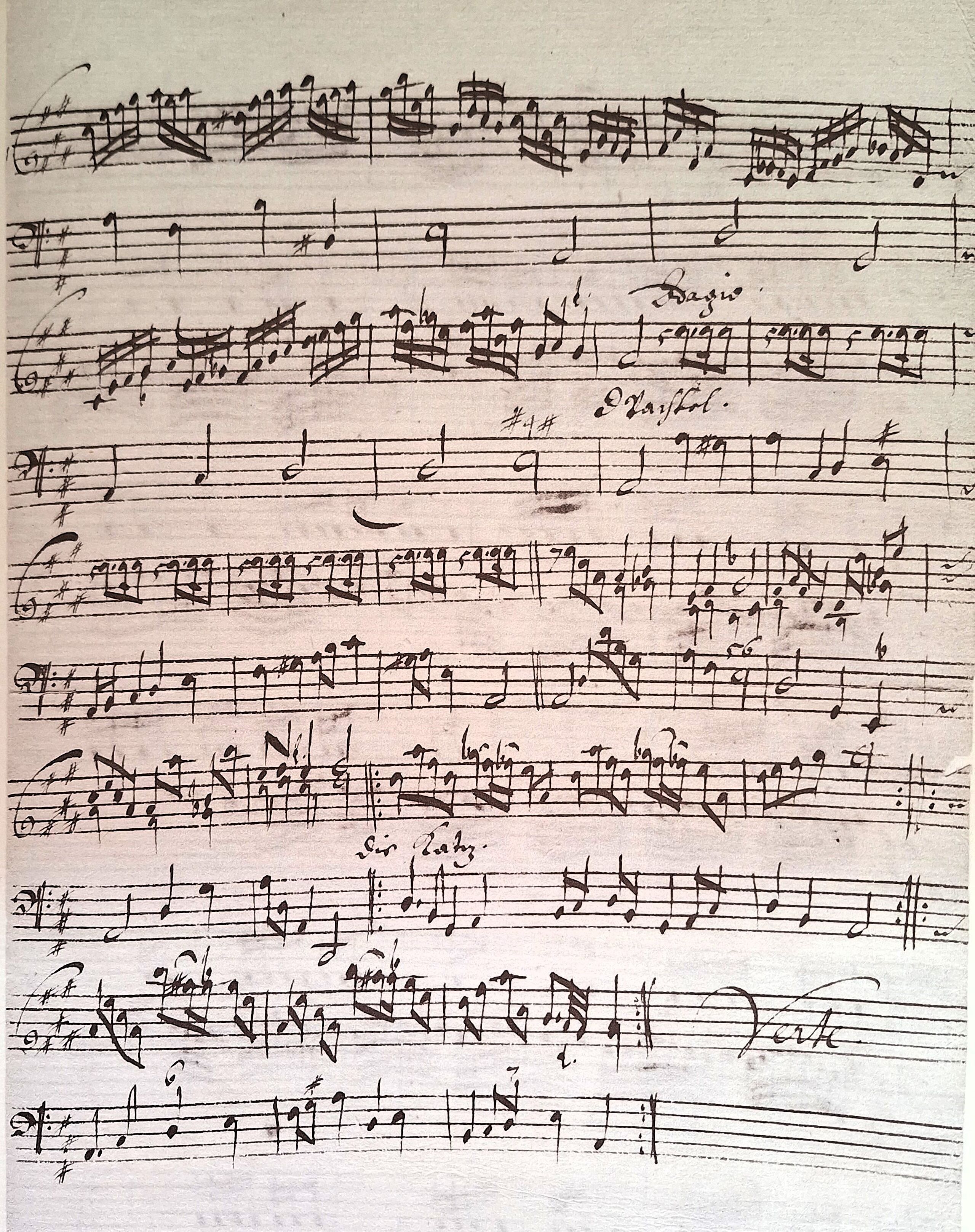

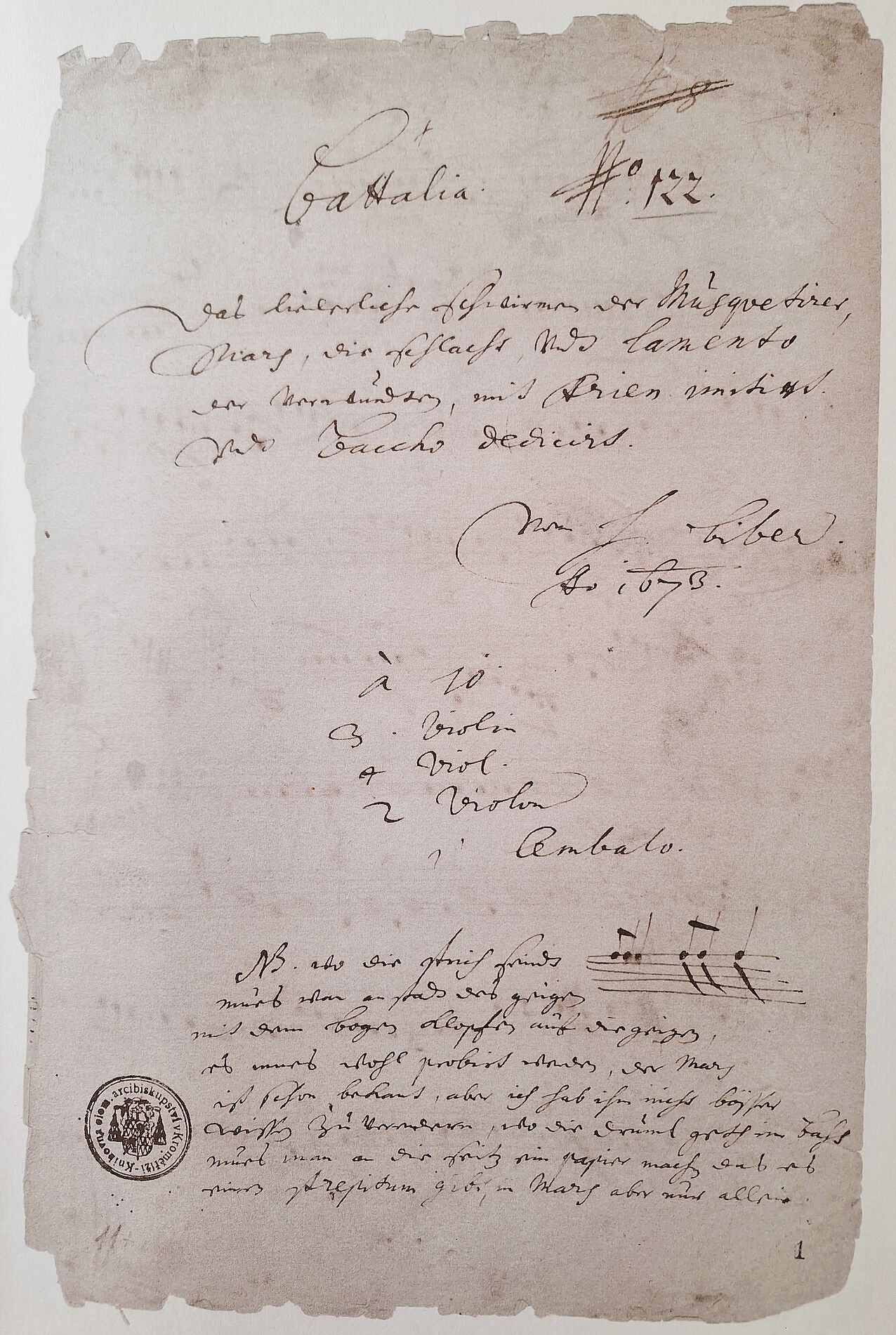

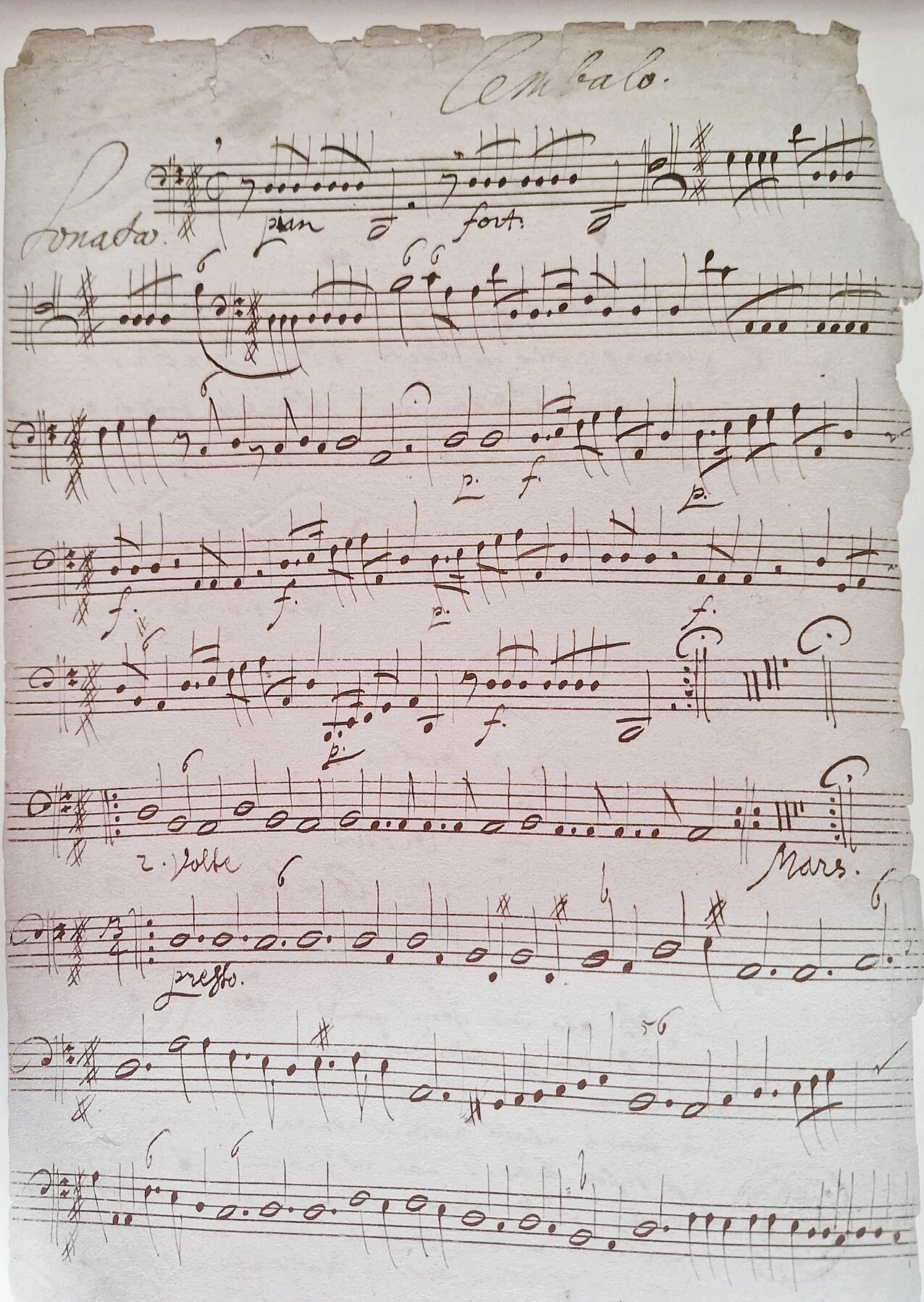

Battalia - eine musikalische Schlachtengeschichte in acht Kapiteln

In der 1673 in Salzburg entstandenen Battalia schildert H. I. F. Biber eine Schlacht in Tönen. Sie gilt als seine vollendetste Programmmusik und ist bezeichnenderweise Bacchus, dem Gott des Weines, gewidmet - ein Fingerzeig auf die Verwendung im Rahmen fürstlicher Lustbarkeiten?

Trompeten- und Trommelmotive - alles auf Streichinstrumenten gespielt - eröffnen die Szene.

In Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor typisiert Biber acht Musketiere, die schon tief ins Glas geschaut haben. Alles gehe durcheinander, „Hier ist alles dissonat, denn so sind es die Betrunkenen gewohnt, verschiedene Lieder zu brüllen“.

Eine kurze Episode leitet über zum Mars (Marsch) für Violine und Violone. Die Violine imitiert die Querpfeife, der Violone übernimmt die Rolle der Trommel, mit zwischen die Saiten eingeflochtenen Papierstreifen.

Den Marsch entnahm Biber in leicht modifizierter Form aus seiner Sonata violino solo representativa: „Der Mars ist schon bekannt, aber ich hab ihn nicht bösser wissen zu verendern, wo die Druml [Trommel] geht im Bass mues man an die Seiten ein Papier machen das es einem Strepitum [Lärm] gibt...“

Rhythmisch pointiert folgt eine Reiterszene. Signale rufen zur Schlacht, der Violonspieler imitiert Kanonenschüsse durch angerissene Saiten. Ein Lamento der verwundeten Musquetiere beschließt das Werk.

Für Kirche wie Marktplatz

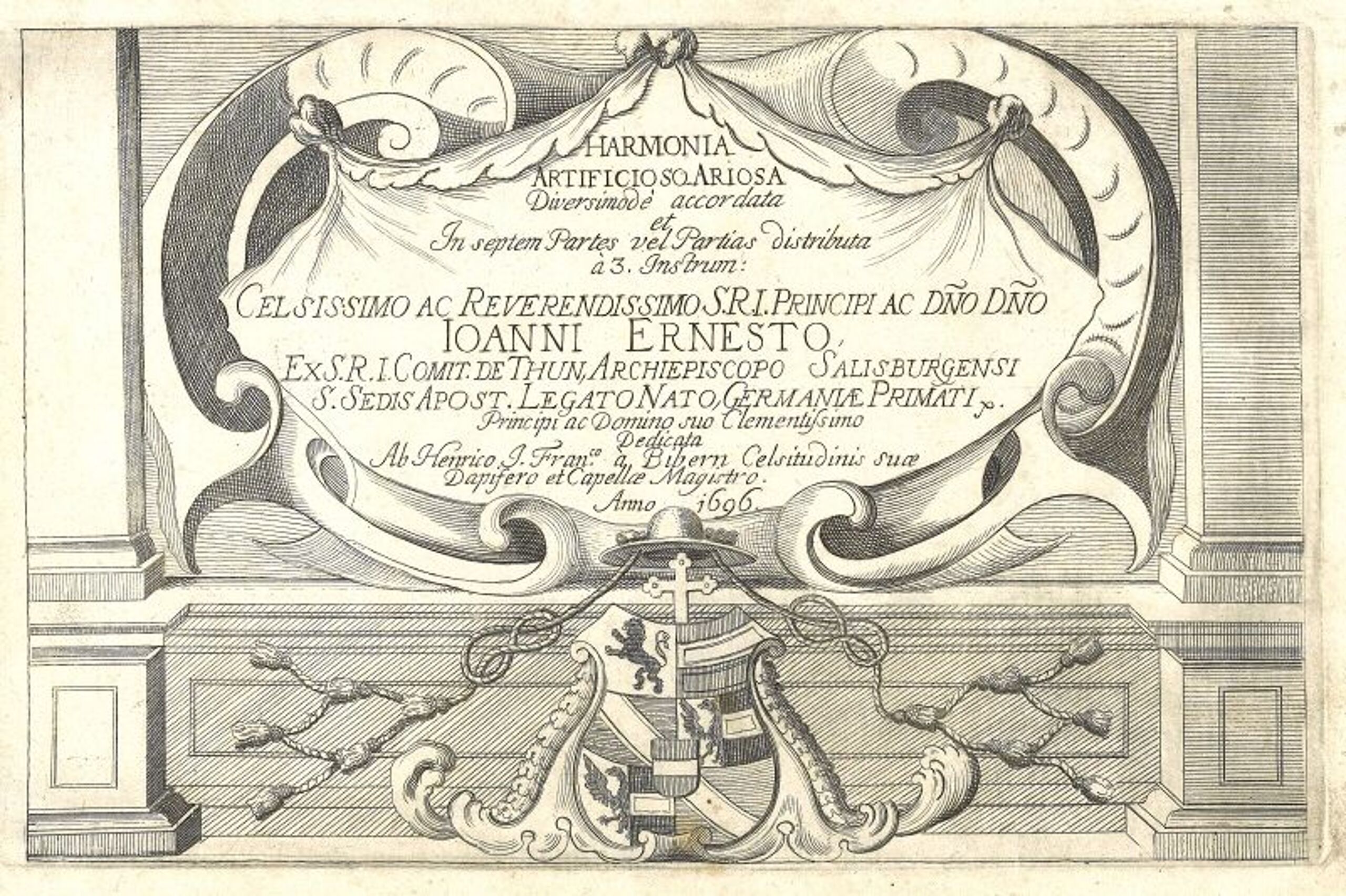

Die Sammlung Fidicinium Sacro-profanum, tam Choro, quam Foro, Pluribus Fidibus concinnatum et conciniaptum („Geistlich-weltliches Saitenspiel, für Kirche wie Marktplatz, für mehrere Streichinstrumente kunstgerecht komponiert und für das gemeinsame Spiel geeignet“) erschien zur großen 1100-Jahr-Feier des Erzstifts Salzburg 1682.

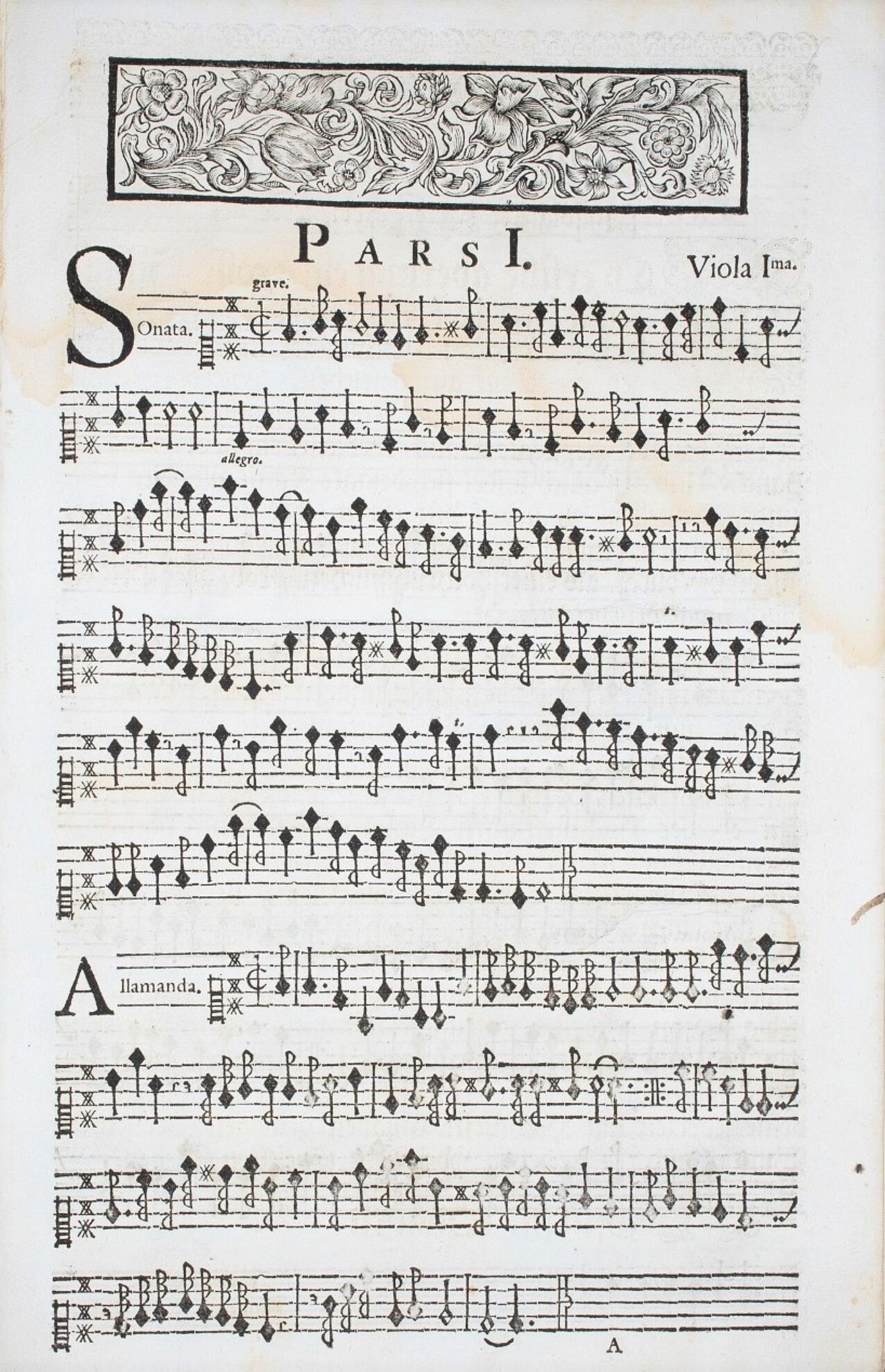

Die 12 Streichersonaten waren für den Gebrauch in der Kirche und bei Hof gedacht, Kirchensonaten (Sonata da chiesa) und höfische Kammersonaten (Sonata da camera) mit Tanzsätzen vermischten sich.

Diese Verknüpfung von irdischen (Hör)Genüssen und sakraler Weihe spiegelt die Doppelstellung von Bibers Arbeitgeber, der weltlicher und geistlicher Herrscher in einem war.

Auch in den außergewöhnlich abwechslungsreichen Sonatae, Tam Aris, quam Aulis servientes, dem ersten in Salzburg gedruckten Werk (1676), findet die doppelte Würde des Fürsterzbischofs Abbild in der Musik. Auch sie waren für „Altar und Festsaal“ gleichermaßen verwendbar.

Besonders gefordert war der erste Trompeter. Er musste nicht nur in der Lage sein, virtuos im traditionellen D-Dur zu spielen, sondern auch in der für Naturtrompeten ungewöhnlichen Tonart g-Moll.

1644 wurde der Komponist und Geigenvirtuose in Wartenberg (Nordböhmen) geboren.

1670 entsandte der Olmützer Fürstbischof Karl von Liechtenstein-Kastelcorn Heinrich Ignaz Franz Biber im Spätherbst nach Absam in Tirol, um bei Jakob Stainer bestellte Streichinstrumente abzuholen. Biber nutzte die Gelegenheit, sich „insalutato hospite'" (ohne formellen Abschied) unerlaubterweise zu empfehlen und in Salzburger Dienste zu treten. Er wurde von Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg als Hofviolinist engagiert.

1672 heiratete er in der Schlosskapelle Hellbrunn Maria Weiß, die Tochter des wohlhabenden Salzburger Bürgers und Handelsmannes Peter Weiß.

1678 wurde Biber zum Vizekapellmeister, 1684 zum Hofkapellmeister ernannt.

1690 erhob ihn Kaiser Leopold I. in den erblichen Reichsadelsstand.

1692 wurde er zum Truchsess ernannt, dies sicherte ihm Platz 11 in der höfischen Rangfolge.

1704 starb Biber in seiner Wohnung in der Sigmund-Haffner-Gasse 3. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof von St. Peter.

Georg Muffat

Der erste „Corellist“

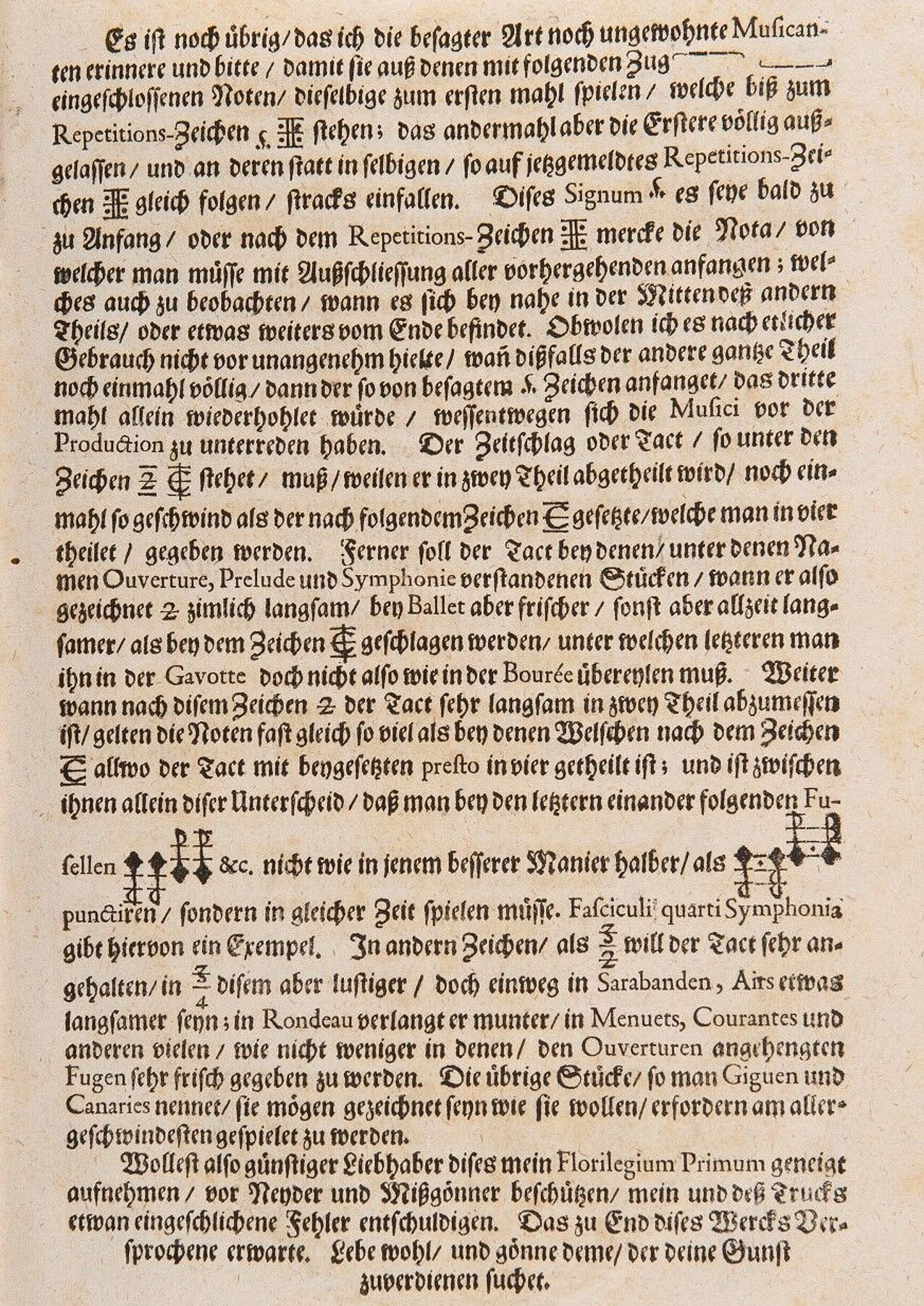

Georg Muffat (1653-1704) war ein musikalischer Kosmopolit.

Er kannte die europäischen Stile aus eigener Anschauung. In Paris lernte er im exklusiven Kreis um Jean-Baptiste Lully (1632-1687) „die Balletten auff Lullianisch- Frantzösische Arth zu producieren", in Rom studierte er bei Arcangelo Corelli (1653-1713) und dem “weltberühmten Hrn. Bernardo Pasquini” (1637-1710), der ihm die „welsche Manier auff dem Clavier“ näherbrachte.

Vor allem aber traf er hier auf die neue Gattung des Concerto grosso mit seinem Wechselspiel zwischen einer kleinen instrumentalen Solistengruppe (meist Streicher, in Deutschland auch Bläser) und dem großem Orchesterensemble.

Arcangelo Corelli (1653-1713) zählte zu den Miterfindern und ersten bedeutenden Meistern dieser zentralen Gattung der barocken Instrumentalmusik.

Muffat, der während seiner römischen „Lehrzeit“ in Corellis Haus vor einem erlauchten Kreis eigene Kompositionen präsentieren durfte, schrieb diesseits der Alpen die ersten Werke im neuen Concerto grosso-Stil.

Er bezeichnete sich selbst nicht von ungefähr als „ersten Corellisten“.

Mit Georg Muffat besaß Salzburg einen Komponisten, der sich auf dem Gebiet der Instrumentalmusik als Mittler sah und die damals innovative Mischung der unterschiedlichen nationalen Stile vollzog.

Die Kriegerische Waffen und ihre Ursachen seyn ferne von mir. Die Noten, die Saiten, die liebliche Musik-Thonen geben mir meine Verrichtungen, und da ich die Französische Art der Teutschen und Welschen einmenge, keinen Krieg anstifte, sondern vielleicht derer Völker erwünschter Zusammenstimmung, dem lieben Frieden etwann vorspiele.

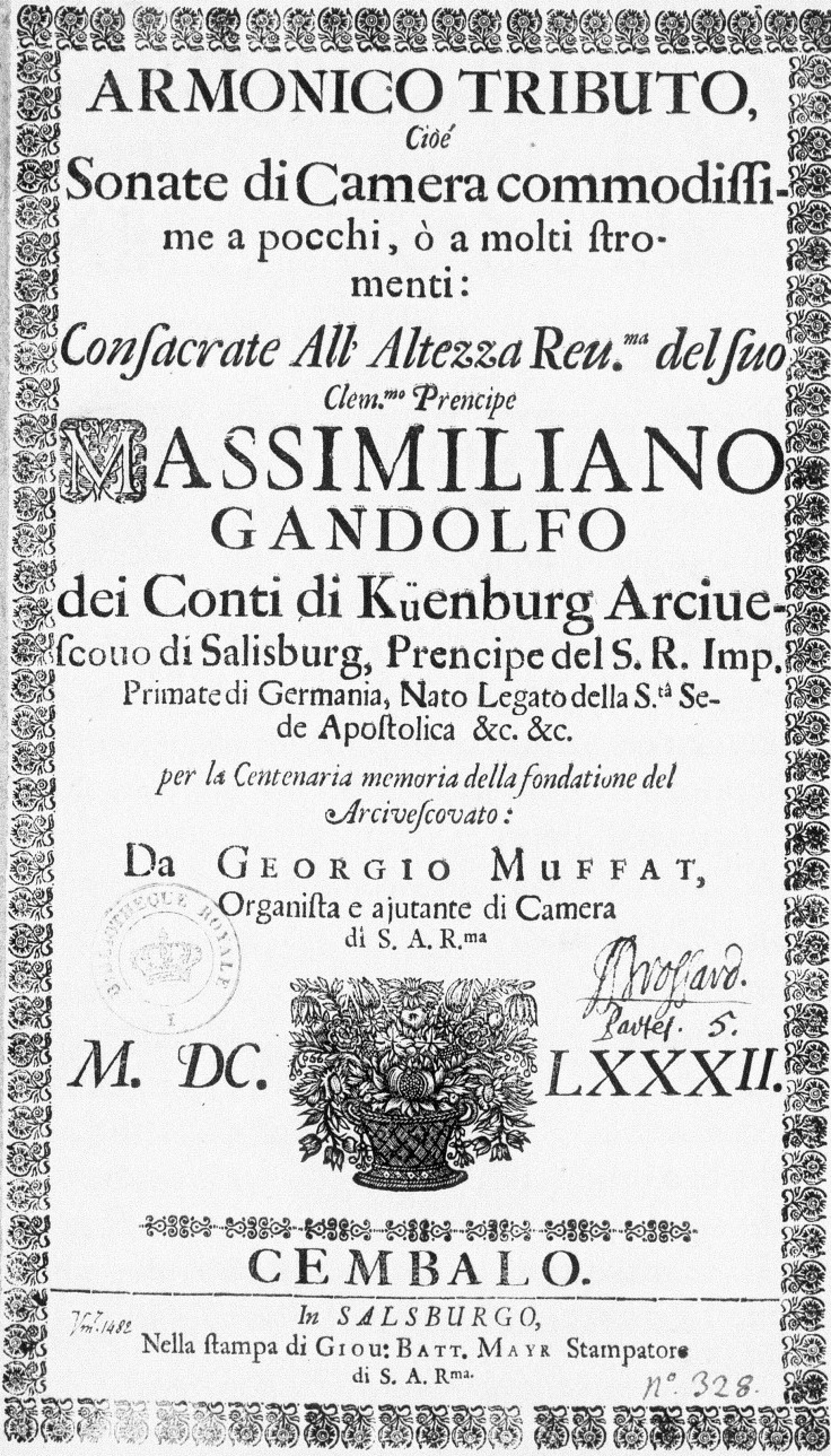

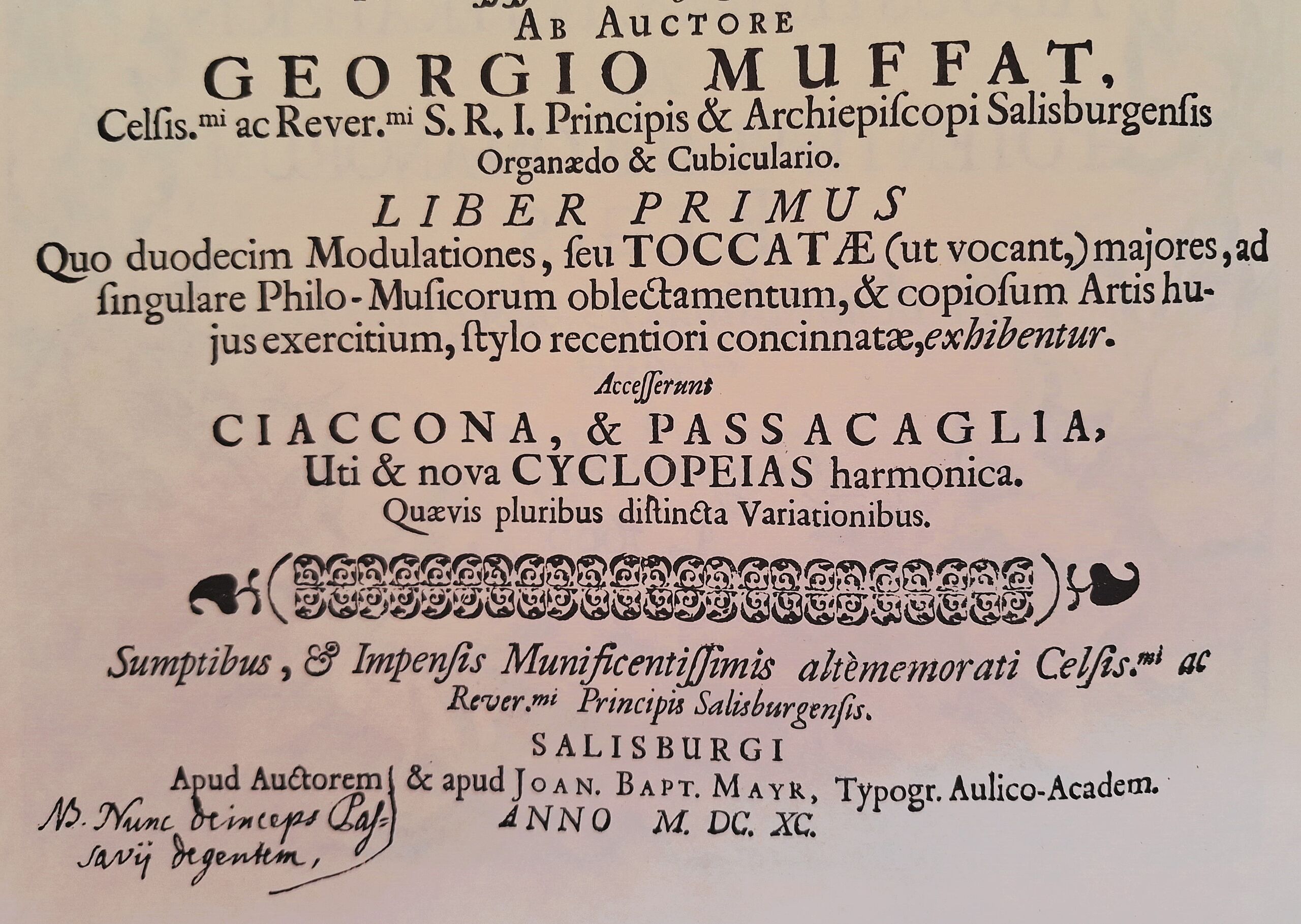

Armonico Tributo - eine musikalische Huldigung

Seine von Corelli inspirierte und erste im Druck erschienene Kammersonaten-Sammlung, Armonico Tributo, widmete Georg Muffat 1682 Fürsterzbischof Maximilian Gandolph, zur 1100-Jahr-Feier des Erzstiftes Salzburg: „Mit den unterwürfigsten Huldigungen verneige ich mich zutiefst, indem ich das heilige Kleid Eurer Hochwürdigsten Hoheit küsse. (Georg Muffat, Armonico Tributo, 1682)

Der Fürsterzbischof hatte ihm den Studienaufenthalt bei Arcangelo Corelli in Rom und somit die Begegnung mit der Instrumentalmusik des nuove genere ermöglicht.

Wie Muffat im Vorwort schreibt, kann die fünfstimmige Besetzung (zwei Violinen, zwei Viole da bracchio und Basso continuo) variabel gestaltet werden, eine Aufführung ist sowohl solistisch als auch im Ensemble möglich - also in Triosonaten-Tradition oder in Corellis Concerto Grosso-Besetzung.

Des Hasses allzu widriges Ungewitter – zwei Stars sind einer zu viel!

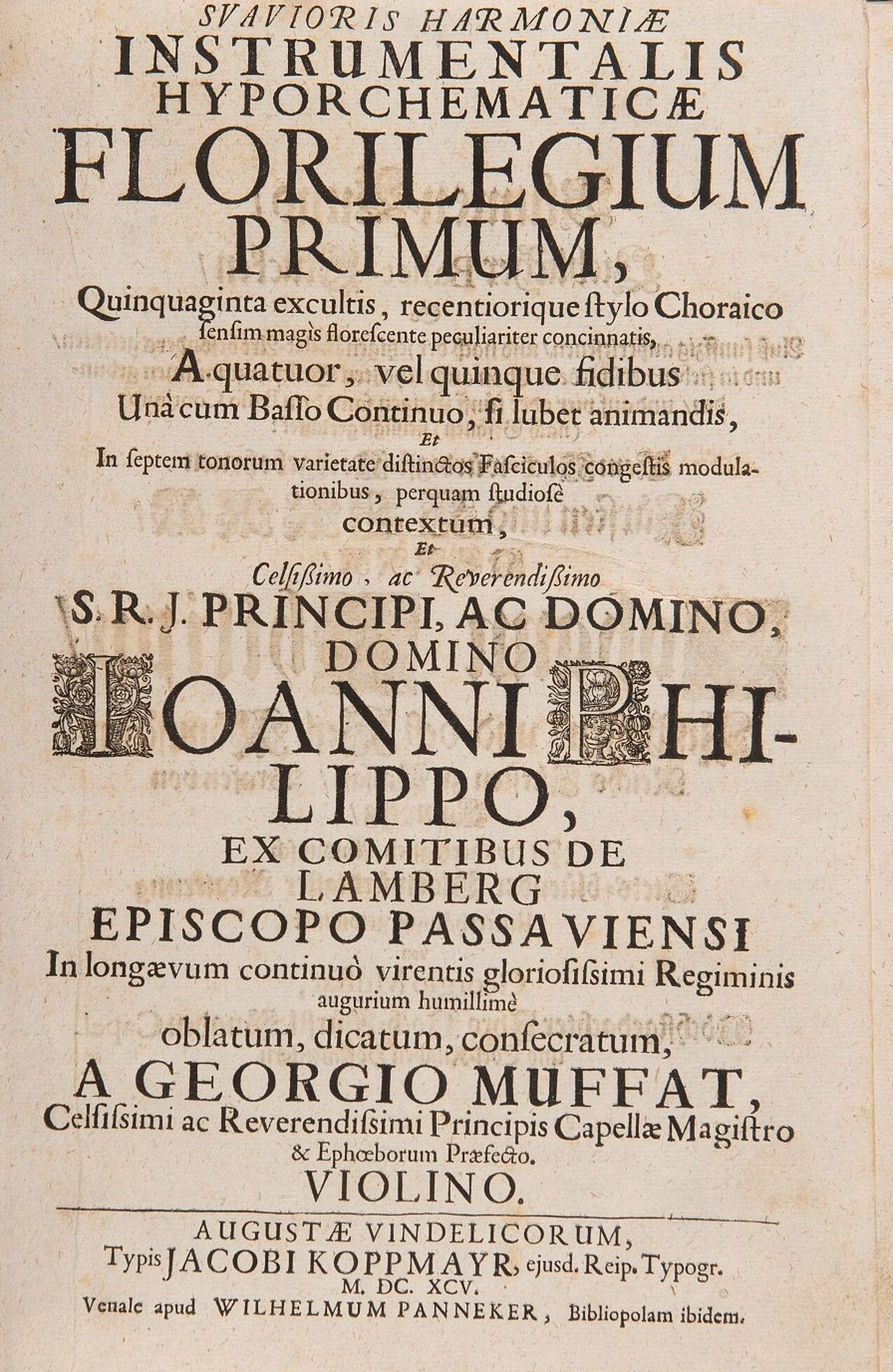

Die sieben Ballettsuiten für fünfstimmiges Streicherensemble seines Florilegium primum sind überwiegend in Salzburg entstanden, vor Muffats Abgang nach Passau.

In seiner Widmungs-Vorrede spricht Muffat metaphorisch über die für ihn unerquickliche Situation am Salzburger Hof, für die offensichtlich der exzentrische und selbstbewusste Hofkapellmeister Heinrich Ignaz Franz Biber verantwortlich gewesen sein dürfte.

Ob die angedeuteten Streitigkeiten Schuld daran waren, dass Muffat nicht befördert wurde? Selbst als Biber 1684 zum Hofkapellmeister aufrückte, blieb ihm das vakant gewordene Amt des Vizekapellmeisters verwehrt.

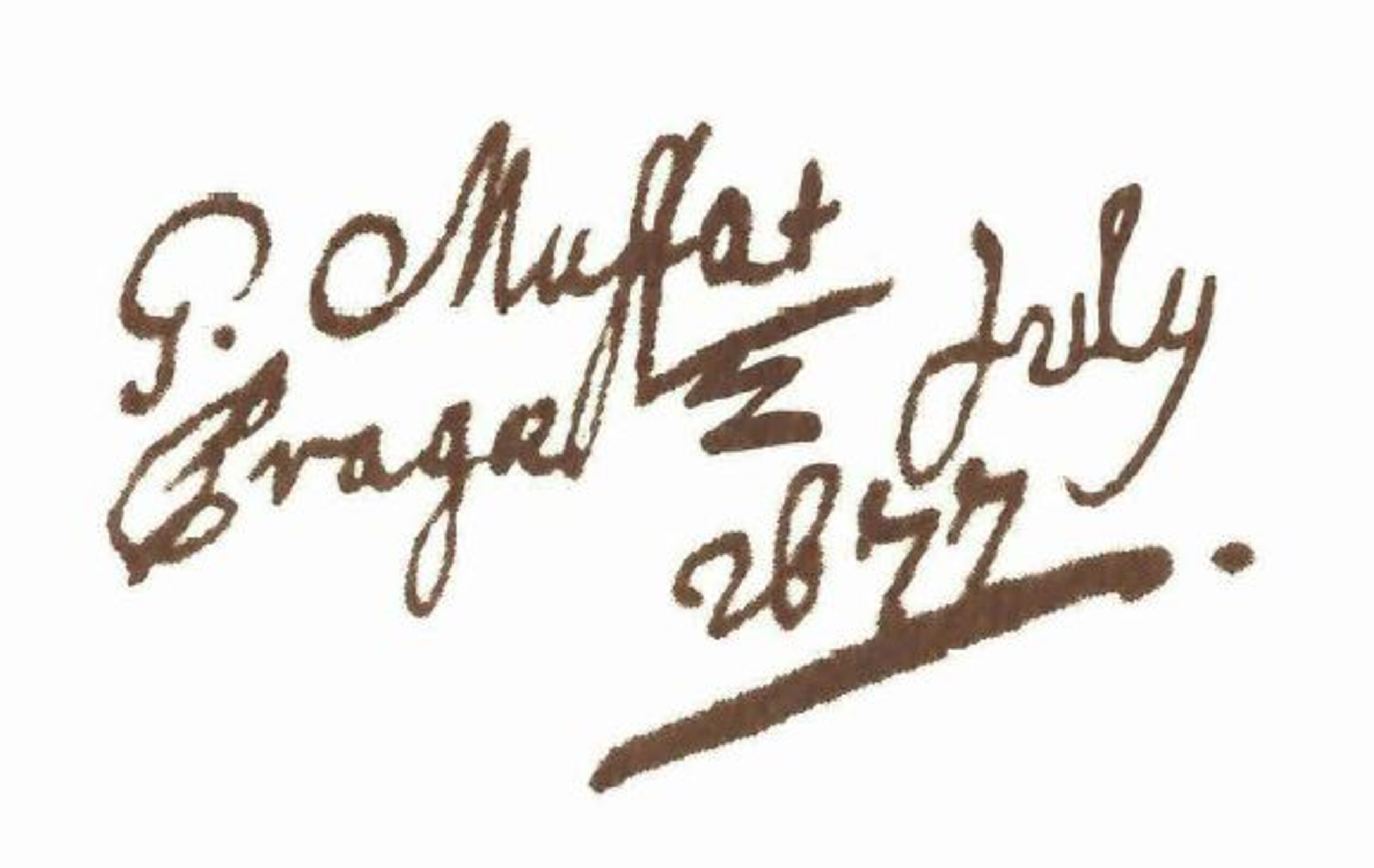

Georg Muffat

... kam 1653 in Mégève (Savoyen) zur Welt.

Seine prägende Lehrzeit verbrachte er in Paris.

Nach einer höheren humanistischen Ausbildung im Elsaß und an der Universität Ingolstadt gelangte er über Wien und Prag nach Salzburg.

1678 wurde er von Fürsterzbischof Maximilian Gandolph Graf Kuenburg als Hof-und Domorganist angestellt.

1681/82 Studienaufenthalt in Rom, wo er im Hause Arcangelo Corellis auch eigene Kompositionen vorstellte. Die Hoffnung auf eine besoldete Anstellung am kaiserlichen Hof in Wien erfüllte sich nicht.

1690 verließ Muffat Salzburg und ging nach Passau, wo er als Hofkapellmeister bei Fürstbischof Johann Philipp Graf Lamberg wirkte.

Georg Muffat starb - wie Henrich Ignaz Franz Biber - 1704. Seine letzte Ruhestätte fand er im Kreuzgang des Passauer Doms.

Musikalischer Tafeldienst

Das Speisen bei Hof war ein streng reglementierter Akt und ein wesentliches Element der Repräsentation.

Das Festbankett lief wie ein wohlinszeniertes Schauspiel ab, mit prachtvollem Tafelgeschirr, adeligen Mitgliedern des Hofstaates in der Rolle der Bedienung und feiner Tafelmusik im Hintergrund.

Die Tafelordnung unterlag einer präzisen Dramaturgie. Das Wohl von Körper, Geist und Seele sollte gleichermaßen befriedigt werden.

Den Auftakt machte ein Trompetersignal. Es rief die hohen Herrschaften zu Tisch.