Die höfische Tafel als großes Theater

Wunderwerke für Gaumen und Ohr

Alles war prächtig dekoriert, mit prunkvollen Tischaufsätzen und Tafelgeschirr aus Gold und Silber.

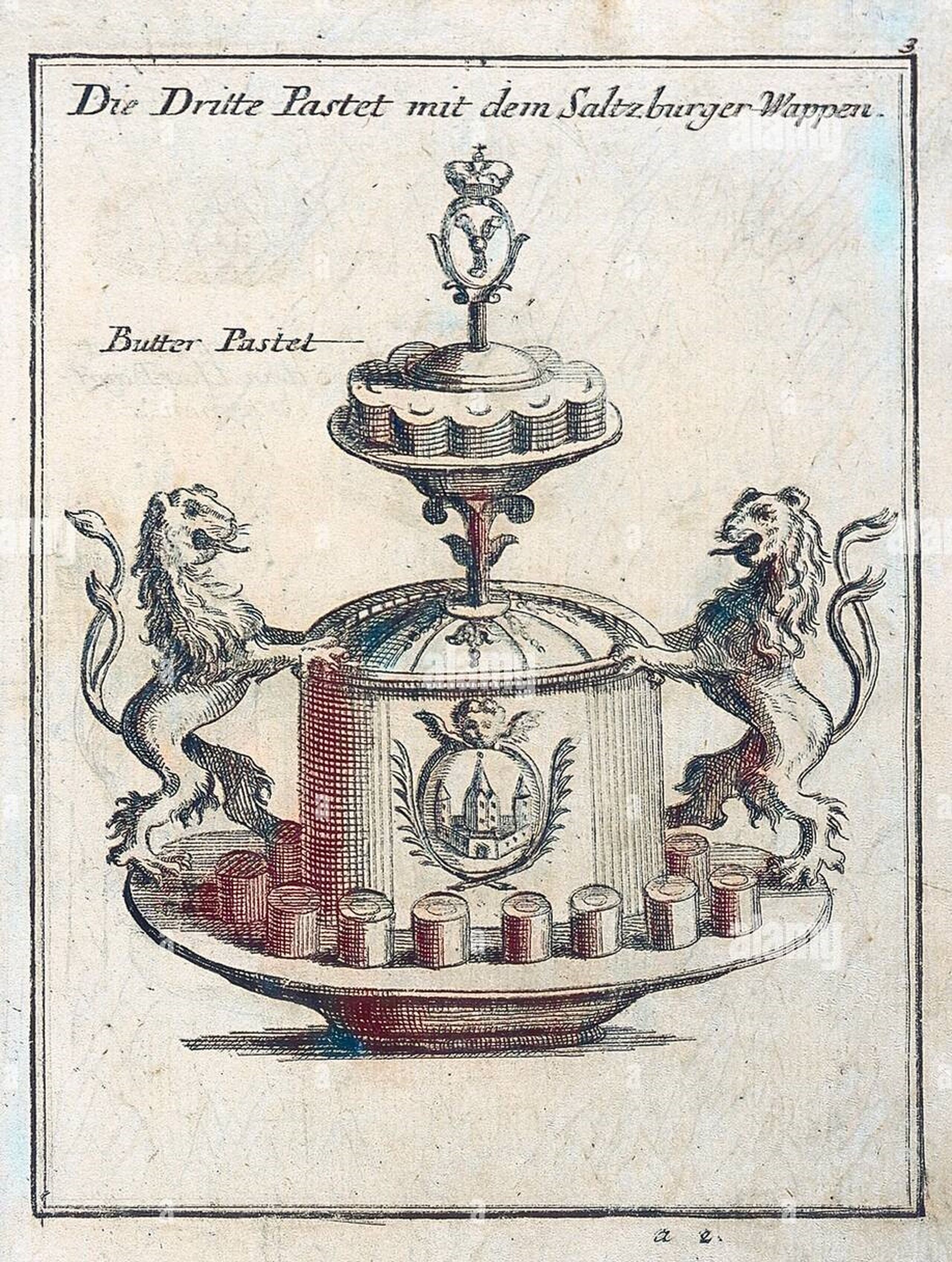

Die kunstvoll angerichteten, erlesenen Speisen waren Kunststücke von der Hand der Köche und Zuckerbäcker. Sie betörten die Sinne mit spektakulären Kreationen, formten Pasteten, Früchte, Eis und Torten zu phantasievollen Skulpturen, zauberten ganze Seeschlachten oder Jagdszenen. Sogar der tafelnde Fürsterzbischof wurde in Zuckerwerk nachgebildet, die Konterfeis seiner illustren Gäste fanden sich auf kleinen Zuckermandeln wieder.

Die kunstvoll inszenierten Gerichte brachte man in mehreren Tranchen aus der Küche herbei, unter der Leitung des „Stäbelmeisters“, der mit seinem Stab vor den Speisenträgern einherschritt.

Der Fürsterzbischof saß auf einem mit rot-goldenem Brokat bezogenen Armlehnstuhl unter einem Baldachin an einem Tisch, der auf einem erhöhten Podest stand.

Laut der von Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau erlassenen Hofordnung, die bis zur Säkularisation 1803 gültig blieb, hatten Truchsesse „die Speisen aufzutragen und bey der tafell mit sonder fleiß auffzuwarten“.

Als solche fungierten auch die Hofkapellmeister Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) und Johann Ernst Eberlin (1702-1762). Sie bekleideten damit eines der höchsten Ehrenämter bei Hofe.

Bisweilen durfte auch die versammelte Öffentlichkeit – durch eine Barriere vom Geschehen getrennt – die theatralische Zeremonie staunend und schweigend beobachten. Die Untertanen konnten die Essens-Rituale wie bei der Messfeier in der Kirche mitverfolgten und sich so in die Gemeinschaft mit einbezogen fühlen.

Diese "offenen Tafeln" hatten nicht zuletzt eine politische Funktion. Sie dienten der Zurschaustellung von Macht, Bedeutung und Reichtum, zugleich sollte sich das Volk ihres Herrschers, seiner Erhabenheit und seiner herausgehobenen Position vergewissern.

Das trug zur Stabilisierung der bestehenden Ordnung sowie der Bestätigung und Legitimation der (absolutistischen) Herrschaft bei.

Bisher kann ich sagen, dass die Geräte prunkvoll sind, der Aufwand denkwürdig. Zu sagen, das Abendmahl sei großartig gewesen, die Bedienung großartig, und der Aufwand selbst ein grossartiger, ist kein Ausdruck. Ich gebe zu, dass mir die ausreichenden Worte fehlen und die hilfreichen Übertreibungen. Die Fama hat keine Worte. Die Fürsten haben miteinander gespeist: Minister mit Ministern, Damen mit Damen, Kavaliere mit Kavalieren, Offiziere mit Offizieren, so dass die Tafeln in ebensoviele Welten eingeteilt waren wie die in fünfzig Rangordnungen aufgeteilten Ämter, und der verschwenderische Prunk wird unseren gesamten Aufenthalt über grosszügig andauern.

(Domenico Gisberti, Die Reise der durchlauchtigsten kurfürstlichen Familie von Bayern nach Salzburg anno 1670)

1. Mai 1746… ware der Namenstag Ihro hf. Gnaden. Derohalben giengen einige und auch ich zu der offenen Tafel hinein, um neye Sachen zu sehen. Man speisete im Kaisersaall und ware alles sehr voll. Die Ordnung im Sitzen war wie am 7. November, ausgenommen, dass heunt 3 große Tafeln gewest und mehr gesessen seyn, alle in Galla. Wir kombten etwas zu spat, doch haben wir noch auf einer jeden Tafel sehr viel Leben (Löwen) ligen gesehen, so schön von Bastöttenteig gemacht, daß es ein Bildhauer fast so fein nicht machen kann. Die Beschaudorthen aber ware wie ein Architectur alles von Zuger, wo mitten darin der Erzbischof gespeiset, das ist von Zuger so lebhaft getroffen wie in ein Borthre. Auch waren die andern, so bey ihm gesessen, alle nachgemacht von gleinen Zugermandeln mit underschidlichen Farben gemahlen bis 20 Bersonen, oben auf dem Tach diser Dorthen lage von Zuger ein gemachte Hobelschaitten, dass jeder Mensch mechte glauben, es were eine echte. Und dergleichen waren 6 Dorthen zu sehen. Mit einem Word: es saßen viel Gavallier allhier, dass es properer zuegehe in Tractiren allhier als in Wien. / Unter diser Tafel wurden sehr viel Concert gemacht, hernach auch eine welsche cantate ... gesungen. // 30. November 1747, Namenstag Fürsterzbischofs Andreas Jakob Graf Dietrichstein (reg. 1747-1753): (…) Wir schauten die offne Tafel und sahen schöne Beschautorten, welche all unterschidliche Jagdbarkeiten vorgestellet, weillen der Fürst ein Liebhaber von Jagen ist. (…)

Man schmaust und macht Musicken

Musik war ein zentraler Bestandteil des höfischen Tafel-Rituals. Dabei zeigten sich die Musiker ähnlich erfindungsreich wie die Köche.

Die instrumentalische Taffel-Music war gut geeignet, Pausen zwischen den Gängen zu überbrücken, gepflegte Unterhaltung bei Tisch zu untermalen und der Verdauung geschuldete Nebengeräusche diskret zu übertönen.

Bei Aufsetzung des Konfekts, wenn die Geister durch Wein ermuntert würden, bringe man lustige und kurzweilige Sachen.

Neben Sonaten waren Suiten (Abfolge stilisierter Tanzsätze) sehr beliebt.

Die tonmalerischen Schilderungen von Glockengeläut, Tierstimmen, Gewittern oder Schlachten waren dem Umstand geschuldet, dass die Gespräche bei Tisch und das Klirren des Tafelgeschirrs die Musik häufig überlagerten und die Aufmerksamkeit des Publikums durch besondere musikalische Reize gewonnen werden musste.

Nachmittag umb 1 Uhr giengen einige und auch ich nacher Hof, weillen offene Tafel ware und kunte zuesehen, wer nur wollte … Heunt also speysete man in Kaysersaal, allwo 3 Tafeln waren; auf der ersten saße in der Mitte der p. t. Erzbischof unter einem großen rothsamtenen Baldakin sehr reich mit Goldborthen ausgezieret und in der Mitte die Harrachische Wappen groß und dick gestickt. Zu dessen rechter Seiten saße seyn gnedige Frau Schwester Gräfin Botstasgin, linker Seyten aber die Obristhofmeisterin Firmianin, hernach saße widerumb rechter Seyten ein Bischof und linker Seyten auch einer, nach welchen widerumb zu beyden Seyten zwei Dämen gesessen. Nach diesen saße der Domprobst und Dorndecan, hernach wieder zwey Weibsbilder, nach welchen 4 Prälaten gesessen, nemblich die von St. Peter, Michaelbeyern, Niederaltaich und Fultenbach, hernach kombten die Domherren. Die Tafel war oval. / Hernach ware ein andere Tafel, alwo viel Gavallier gesessen, unter welchen der erste Ihro Magnificenz der Herr D. P. Rector gesessen. / Unter dieser Tafel waren in der Mitte die Musicanten, nemblich 24 Geiger und machten Parthien.

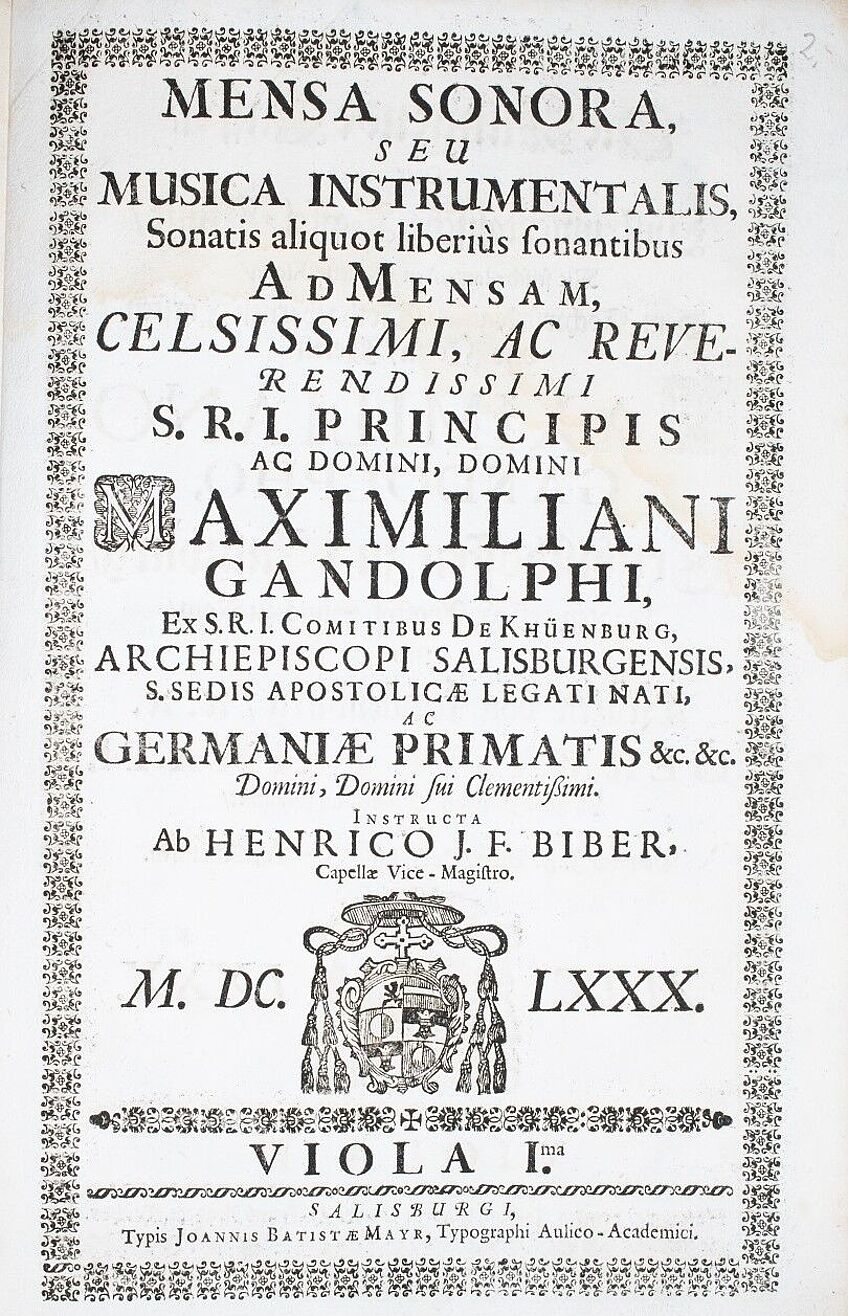

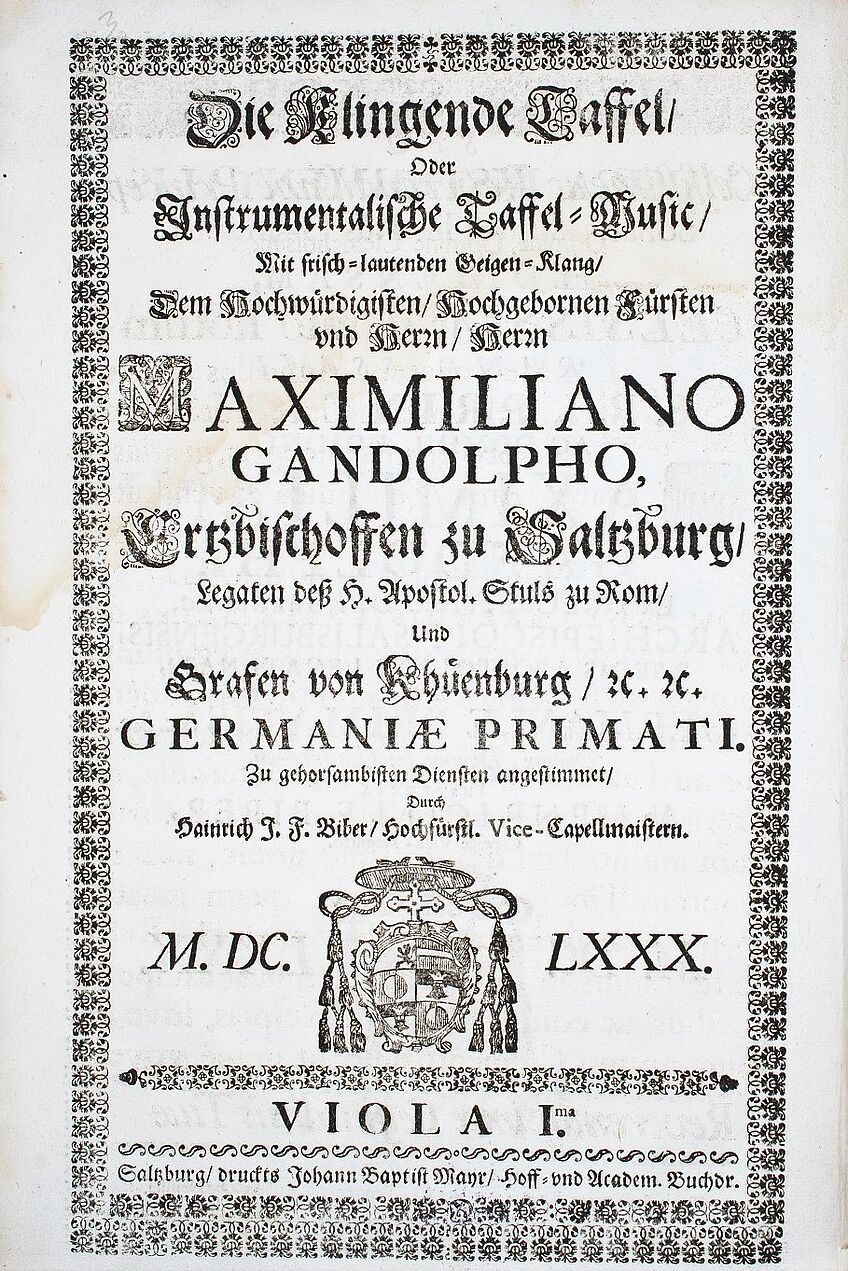

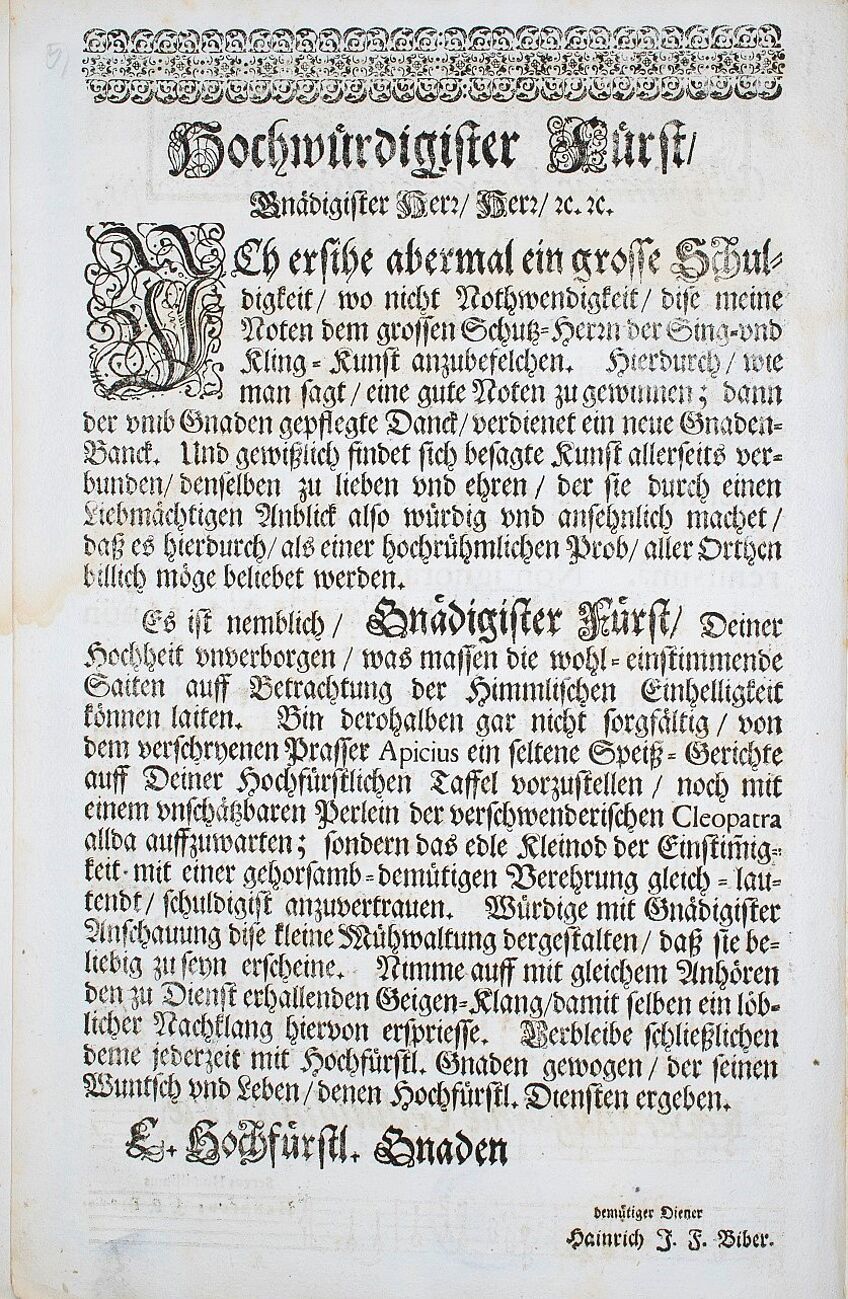

Ein Meister der Tonmalerei war Heinrich Ignaz Franz Biber, der eine Reihe von Werken für die fürstliche Tafel schrieb, die ihre Bestimmung bereits im Titel tragen: Sonata pro tabula (nach 1670), Trombet-und musikalischer Taffeldienst (1673/74) oder Mensa sonora bzw.Die Klingende Taffel / Oder / Instrumentalische Taffel=Music / Mit frisch=lautenden Geigen=Klang(1680).