Hochfürstliche Hofmusik

Köche, Schneider, Bäcker und … Musiker!

Die Hofmusiker zählten zu den Personen, die der Repräsentation dienten und standen im gleichen Rang wie die anderen bürgerlichen Dienstleute und Angestellten mit spezifischer fachlicher Qualifikation - was W. A. Mozart mit dem Ausspruch quittierte: „Ich habe doch wenigstens die Ehre, vor den Köchen zu sitzen.“

Sie waren Hofbedienstete, die ihren Pflichten nachzukommen und ihr „Produkt“ zu liefern hatten. Ihren Dienst absolvierten sie in Hoflivree.

Wenn die Musiker bei Hofe spielten, waren sie um ein in der Mitte stehendes Cembalo mit dem Kapellmeister positioniert. Für die Platzierung der Instrumente gab es noch kein festes Schema wie später im klassischen Orchester.

Die Zuhörerschaft war nicht immer aufmerksam: „Wenn ich spiele, oder von meinen Kompositionen was aufgeführt wird, so ist‘s als wenn lauter Tisch und Sesseln die Zuhörer wären“, merkte W. A. Mozart an.

Die Einordnung als Kammerdiener und die Pflicht, grundsätzlich bei Hof anwesend zu sein, entsprach den üblichen Gepflogenheiten und der standesmäßigen Rangordnung des Musikers. Mozart sah das scheinbar nicht so:

… Ich wuste nicht daß ich kammerdiener wäre, und das brach mir den hals – ich hätte sollen alle Morgen so ein Paar stunden in der ante Camera verschlenndern – man hat mir freÿlich öfters gesagt, ich sollte mich sehen lassen – ich konnte mich aber niemalen errinern daß dies mein dienst seÿe, und kamm nur allzeit richtig wenn mich der Erzbischof rufen ließ. – … (W. A. Mozart aus Wien an den Vater in Salzburg, 12. Mai 1781)

Wolf Dietrich von Raitenau - der große Reformator

Die zukunftsweisende Basis in Bezug auf die Musik am fürsterzbischöflichen Hof zu Salzburg schuf einer, der auch sonst auf vielen Ebenen grundsätzliche Entwicklungen anstieß: Wolf Dietrich von Raitenau (reg. 1587-1612).

Mit ihm begann nicht nur in städtebaulicher Hinsicht die barocke Erfolgsgeschichte Salzburgs.

Mit dem Zustand und der Qualität der Musik in Salzburg war Wolf Dietrich wenig zufrieden.

Bis zu seinem Amtsantritt 1587 waren die Musik an Hof und Dom getrennte Organisationseinheiten, wobei die Dommusik dem Domkapitel (Domdechanten) unterstand.

1597 führte er die unterschiedlichen Bereiche zusammen, unterstellte sie seiner Führungshoheit und betraute in der Folge führende Musiker – zumeist Italiener – mit der Leitung seiner Hof-und Dommusik.

Der Raitenauer verbrachte fünf Jahre in Rom.

Dort hatte er das pulsierende musikalische Leben der Stadt kennengelernt, vor allem durch seinen einflussreichen und prachtliebenden Onkel und Mentor, Kardinal Marcus Sitticus III. Altemps (Marx Sittich).

Am Collegium Germanicum, an dem er studierte, legte man großen Wert auf einen umfassenden Musikunterricht der Zöglinge und die glanzvolle Gestaltung des Gottesdienstes.

Rom war das Vorbild, dem Wolf Dietrich nachstrebte.

Eine geeignete Person für den Auf-und Ausbau seiner Hofmusik fand Wolf Dietrich in einem der angesehensten Musiker Oberitaliens, Tiburtio Massaino (vor 1550 – um 1609), Hofkaplan und Sänger der Hofkapelle von Erzherzog Ferdinand II. in Innsbruck.

Dessen Bemühen mittels guter Kontakte in Innsbruck angestellte Sänger und Instrumentalisten für Salzburg zu gewinnen führte dazu, dass Erzherzog Ferdinand den Fürsterzbischof nachdrücklich ersuchte, dem umfassenden Abwerben Einhalt zu gebieten.

Massaino blieb allerdings nicht lange. Er musste Salzburg fluchtartig verlassen, wurde er doch des Verbrechens wider die Natur (de nefando crimine contra naturam) bezichtigt.

Nach seinem Weggang wechselten die Hofkapellmeister fast jährlich. Was auch damit zu tun haben könnte, dass Wolf Dietrich eine „schissige [i.e. aufgeregte, reizbare] Natur" hatte, wie der kaiserliche Minister und Bischof von Wien, Melchior Khlesl, anmerkte: „und ist bei ihm bald ausgedient.“

Mit der Neuorganisation der „hochfürstlichen Musica“ schuf Wolf Dietrich die Voraussetzung für eine hochstehende Musikkultur in Salzburg, die mehr als 200 Jahre andauern sollte.

Er selbst war zudem ein angesehener und umschwärmter musikalischer Förderer und Mentor, der auch prominente Musiker aus Italien nach Salzburg zog, wie die venezianische Dommusikkapelle der Basilica San Marco.

… alle betonen Ihre Großzügigkeit und Freigiebigkeit, mit der Sie alle Virtuosen bedenken, die zu Ihnen kommen, wie im besonderen die Musiker unserer Kapelle von S. Marco bezeugen können, die vor nun drei Jahren – wie von Ihnen angeordnet – von hier [=Venedig] weggereist sind, um höchst zufrieden, das Loblied Ihrer Großzügigkeit singend, zurückzukehren.

(Giovanni Stringa, Domherr zu San Marco)

Als Hofkapellmeister dienten seit Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau am Salzburger Hof:

Tiburtio Massaino (1590 - 1591)

Fabritius Mordente (ca.1591-1594)

Ottavio Giglio (ca. 1594)

Liberale Zanchi (1595 - 1596)

Jakob Flory (1597 - 1599)

Johann Stadlmayr (1604 - 1606)

Matthias Sayni (Sayve) (1607-1608)

Peter Guetfreund (Pietro Bonamico, 1608 - 1613)

Francesco Turco (1613 - 1614)

Peter Guetfreund (Pietro Bonamico, 1614 - 1625)

Stefano Bernardi (1627 - 1634)

Abraham Megerle (1640 - 1650)

Andreas Hofer (1654 - 1684)

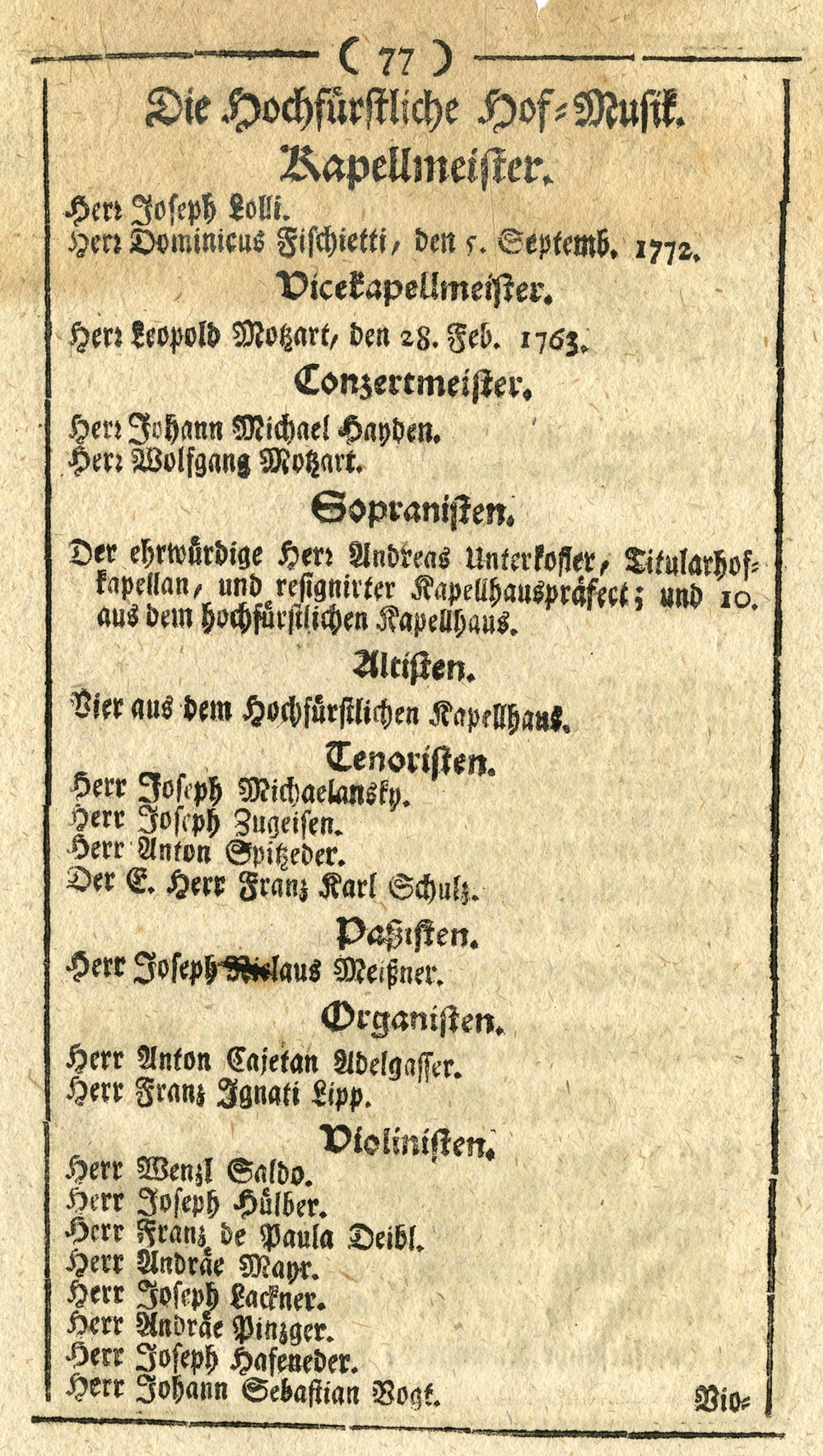

Heinrich Ignaz Franz Biber (1684 - 1704)

Matthias Siegmund Biechteler (1706 - 1743)

Carl Heinrich Biber (1743 - 1749)

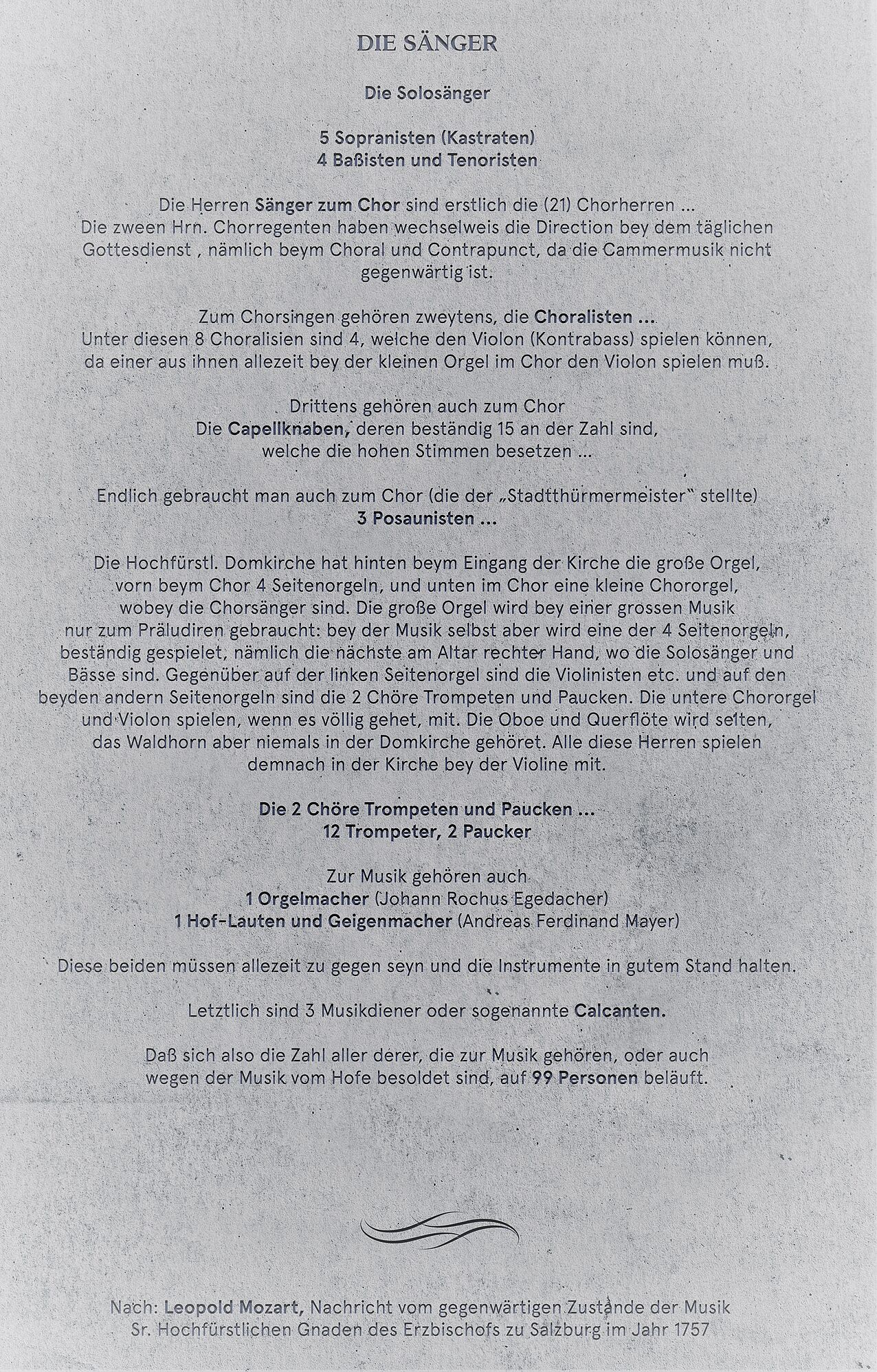

Johann Ernst Eberlin (1749 - 1762)

Giuseppe Francesco Lolli (1763 - 1778)

Domenico Fischietti (1772 - 1775)

Giacomo Rust (1777/1778)

Luigi Gatti (1782 - 1807)

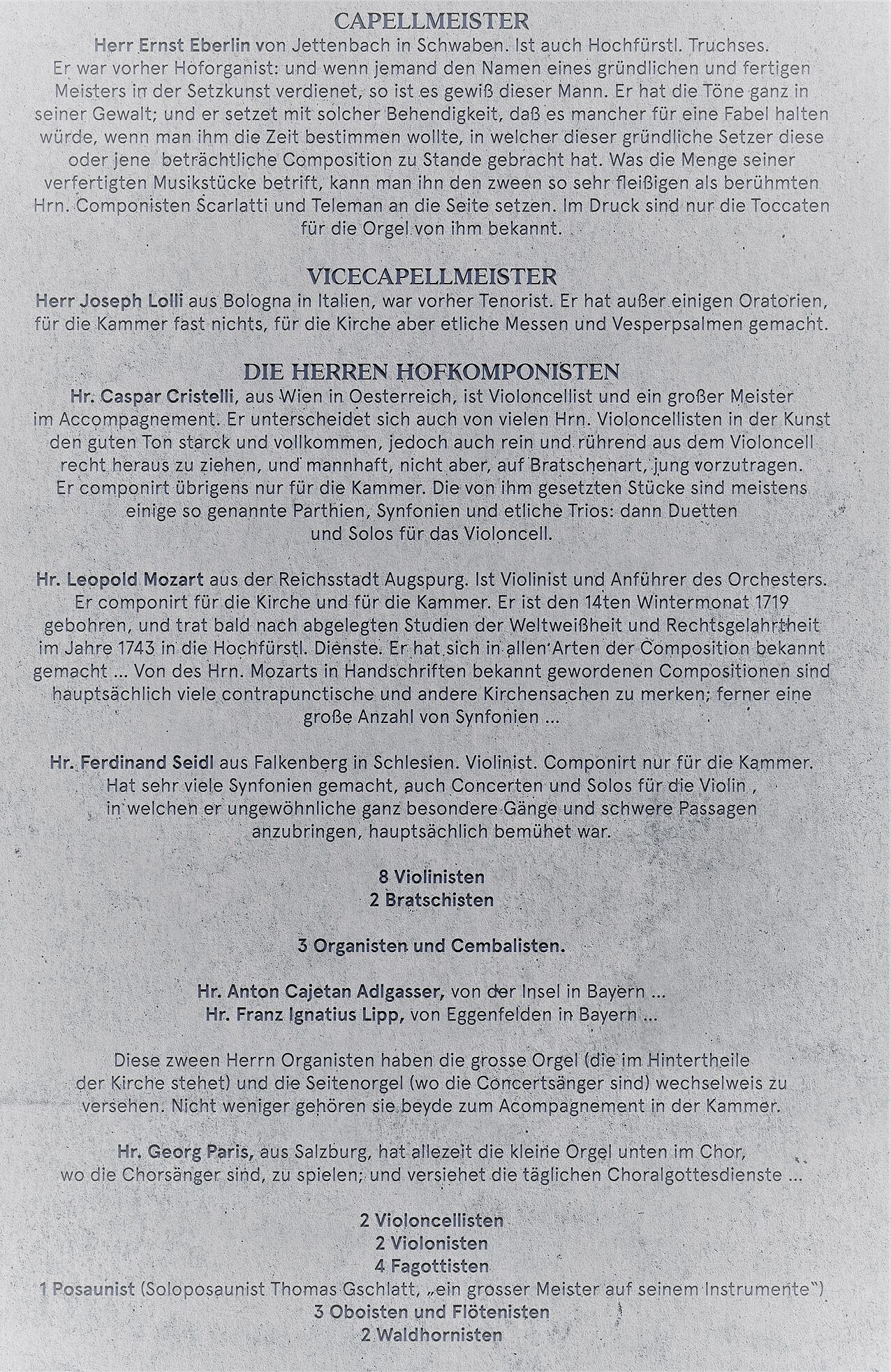

Um 1757 standen an die hundert Musiker in höfischen Diensten, wie Leopold Mozart berichtete.

gnädigst an-und aufgenommen

Im Dienst des Fürsterzbischofs

Die Mitglieder der Hofmusikkapelle gehörten dem Hofstaat an und waren in der strengen höfischen Hierarchie auf der Angestellten-Ebene angesiedelt.

Die Hofmusik mit ihren Sängern und Instrumentalisten sowie dem Ensemble der Trompeter und Pauker unterstand künstlerisch dem Hofkapellmeister, in organisatorischen Belangen dem Obersthofmeister bzw. dem Oberststallmeister (Trompeter und Pauker).

Die Hofkomponisten hatten gemäß ihrer Dienstverpflichtung alle Bereiche des kirchlichen und weltlich-höfischen Lebens mit Musik zu beliefern, die neuen Kompositionen einzustudieren und die Aufführungen zu leiten.

Nebst dem Salär auch gnädigst Holz und Licht angewiesen

Die Besoldung der Hofmusiker setzte sich aus einem (niedrigen) Grundgehalt und Naturalbezügen, sogenannten Deputaten, zusammen.

Von Seiten des Fürsterzbischofs gab es zudem hie und da Sonderprämien.

Die Naturalien - u.a. Wein, Salz, Brot, Korn, Holz - waren ein wesentlicher Teil des Einkommens.

So erhielt der Soprankastrat Andreas Unterkofler (um 1706-1780) laut Vertrag täglich eine Portion Brot und ein Viertel Wein (ca. 1,5 Liter) sowie jährlich Fichten- und Buchenholz zum Heizen und 52 Kerzen für die Beleuchtung. Sein Grundgehalt betrug 200 Gulden im Jahr.

Ich bin noch ganz voll der Galle!

W. A. Mozart begehrt auf

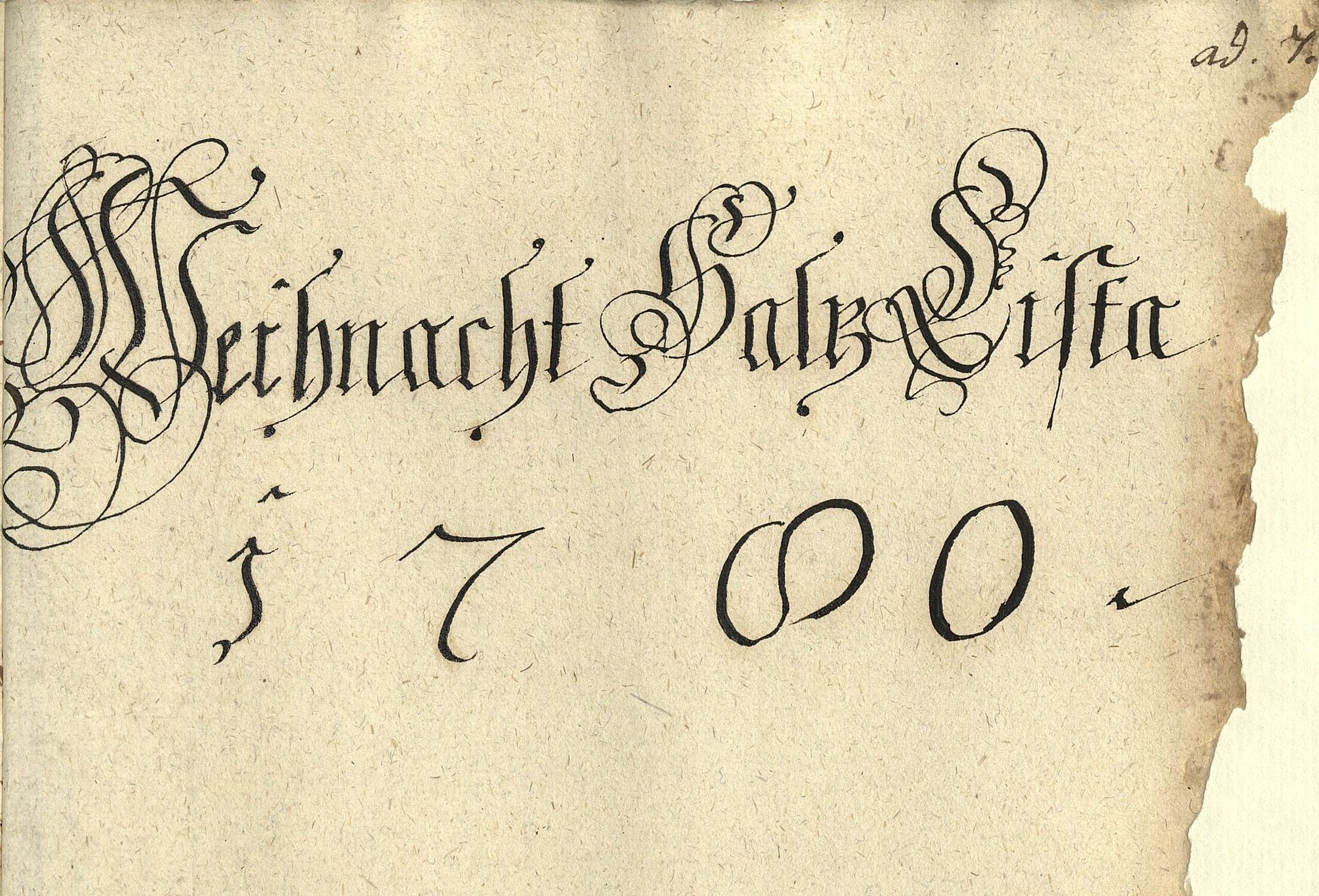

Wolfgang Amadé Mozart in Verona. Ölkopie von Ingrid Ramsauer (2011) nach dem Ölgemälde von Giambettino Cignaroli (?), 1770 (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)

Salzburg wurde Mozart künstlerisch zunehmend zu klein, bot vor allem in Sachen Opernproduktionen nur begrenzte Möglichkeiten. Hier konnte er sich letztendlich nicht seinen Fähigkeiten gemäß entfalten.

Am Beispiel Mozarts zeigt sich aber auch der beginnende Wandel vom Hofmusiker zum autonomen Künstler und das daraus entstehende Dilemma. Sein Selbstbild, sein wachsendes Bewusstsein des eigenen Werts stimmte nicht mehr überein mit den Ansprüchen und Erwartungen der ihn umgebenden höfischen Gesellschaft.

Sein älterer Kollege Michael Haydn fügte sich, ohne diese zu hinterfragen, in die herrschende Ordnung. Vater Leopold auch, allerdings zähneknirschend. Mozart indes lag es nicht, jemandes Diener zu sein. Sein Widerstand gegen seine untergeordnete Stellung im höfischen System ist legendär und gipfelte im Zerwürfnis mit Fürsterzbischof Colloredo: „Ich will nichts mehr von Salzburg wissen – ich hasse den Erzbischof bis zur rasereÿ.“