Zur gleichen Zeit am selben Ort: Auf den Tag genau vor 250 Jahren, am 23. April 1775, dirigierte Wolfgang Amadé Mozart im Fürsterzbischöflichen Residenztheater zu Salzburg die konzertante Uraufführung seiner zweiaktigen Serenata Il re pastore.

Nach der Premiere von Mozarts La finta giardiniera im Jänner desselben Jahres in München hatte Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Erzherzog Maximilian Franz, dem jüngsten Sohn der Kaiserin Maria Theresia, das neue Bühnenwerk beim damals erst Neunzehnjährigen in Auftrag gegeben. Es entstand in nur wenigen Wochen und lässt mit seiner farbigen Orchestrierung und emotionalen Tiefe die spätere Meisterschaft in Mozarts Opernschaffen mehr als erahnen.

Eine hochkarätige Besetzung rund um Rolando Villazón zelebrierte am 23. April 2025 das bedeutende Jubiläum am Originalschauplatz musikalisch. Das Konzert war ausverkauft, die Deutsche Grammophon hat dieses exklusive Konzerterlebnis audiovisuell aufgezeichnet.

Über das Konzert

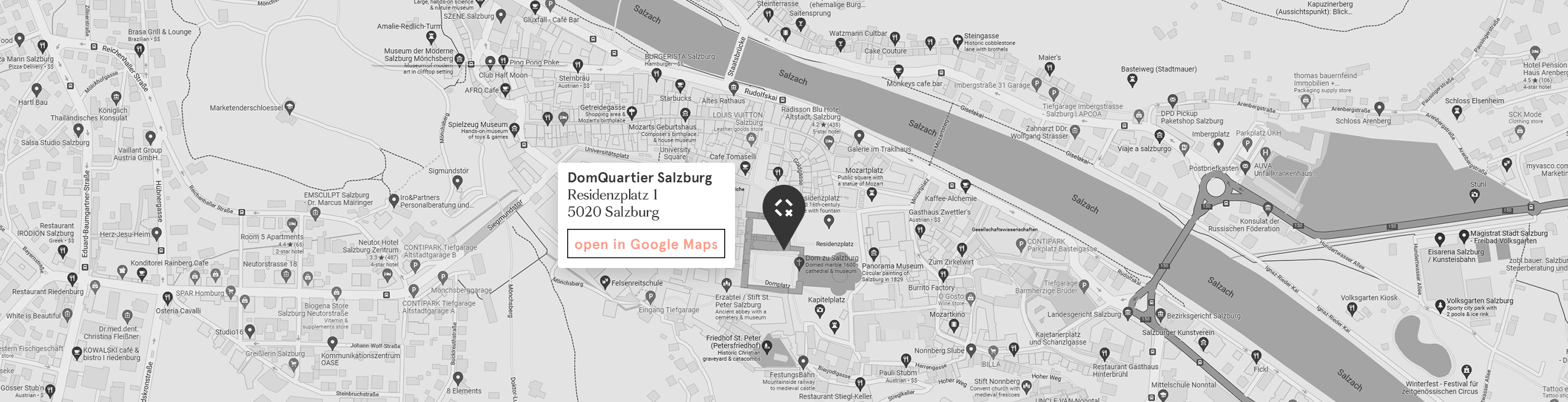

Konzertante Aufführung in italienischer Sprache. In Kooperation mit dem DomQuartier Salzburg.

Camerata Salzburg

Giovanni Guzzo (Konzertmeister & Leitung)

Rolando Villazón (Alessandro)

Emily Pogorelc (Aminta)

Serena Sáenz (Elisa)

Tamara Ivaniš (Tamiri)

Zachary Wilder (Agenore)

Podcast

Hören Sie hier auch den Podcast “Mozart wie damals, nur heute – Jubiläum 250 Jahre “Il re pastore” mit mit Dr. Ulrich Leisinger von der Internationalen Stiftung Mozarteum. Außerdem erzählt uns Dr. Andrea Stockhammer, Leiterin des Salzburger DomQuartiers, warum der Aufführungsort alleine schon ein echtes Erlebnis ist. Sopranistin Serena Sáenz gibt uns schließlich einen Blick hinter die Kulissen: Wie fühlt es sich an, Mozart im Originalraum zu singen? Und warum steht und fällt ein guter Auftritt mit einem Brunch?

W. A. Mozart komponierte seine Serenata Il re pastore (Der königliche Hirte) KV 208 im Auftrag von Fürsterzbischof Hieronymus Graf Colloredo für den Besuch von Erzherzog Maximilian Franz (1756-1801), dem jüngsten Sohn von Kaiserin Maria Theresia.

Gerade einmal sechs Wochen schrieb der 19-Jährige Mozart an seiner Serenata, einer Festmusik in zwei Akten, die am 23. April 1775 im Rittersaal erstaufgeführt wurde.

Der Text geht auf ein Libretto des kaiserlichen Hofpoeten Pietro Metastasio (1698-1782) zurück und thematisiert die Spannung zwischen höfischem und einfachem Leben in der Natur, zwischen Pflicht und Neigung.

Mozart und der Erzherzog waren übrigens gleich alt, beide wurden 1756 geboren!

„Abends zur Serenada nach Hof, die vom jungen M. verfertigt wurde“, notierte der hochfürstlich-salzburgische Hofrat und Landschaftskanzler Joachim Ferdinand von Schidenhofen.

Und Erzherzog Maximilian Franz vermerkte in seinem Reisejournal: „Übrigens wurde der Abend wie vorigen Tages wiederum mit einem Musique-Concert und Nachtmahl im Palast beschlossen, und in Ansehung des Concertes in dem der Unterschied zur Abwechslung gemacht, dass, wie für den vorhergehenden Tag der bekannte Kapellmeister Fischietti also für diesen Abend der nicht minder berühmte Mozart zu der abgesungenen Kantate die Musique verfasst hatte.“

Die Arie des Hirten Aminta Aer tranquillo steht thematisch dem ersten Satz von Mozarts Violinkonzert G-Dur KV 216 nahe. Das Violinsolo der Arie des Aminta, „L’ameró, saró costante“, spielte entweder Michael Haydn oder Mozart selbst. Die Arie war für Mozart eine Art Ohrwurm, wiederholte er doch Motive daraus auch in der Haffner-Serenade D-Dur KV 250 sowie in seinem Streichquartett KV 593.

Übrigens: für den jungen Hirten Aminta und Elisa gibt es ein Happy End!

Obwohl es einige Hindernisse zu bewältigen gibt: Aminta lebt zunächst einfach und glücklich. Seine einzige Sorge: Ob er wohl Elisa trotz seines niederen Standes heiraten darf?

Was er nicht weiß: Er ist in Wirklichkeit der verschollene Prinz des Reichs und soll zum König erhoben werden. Nun ist plötzlich sein hoher Stand das Liebeshindernis…

Am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf. Die Liebenden bleiben zusammen und besteigen gemeinsam den Thron!

Ach ja: Maximilian Franz, kunstsinnig und aufgeklärter Gesinnung, war später einer der wichtigsten Gönner des jungen Ludwig van Beethoven. Er gehörte auch zu den Ersten, die nach hinterlassenen Werken Mozarts bei dessen Witwe Constanze anfragten. Sie verehrte ihm eine Abschrift der „Zauberflöte“.

Rittersaal in der Residenz zu Salzburg – mit einem Hammerklavier, wie es zur Zeit Mozarts in Gebrauch war.